● 发挥好人类的独特性是我们能够在人工智能时代确保人类文明得以健康、持续发展的关键所在。

● 人工智能时代的教育要彰显人的独特性,培养学生的实践能力和创造力,让他们在掌握外显知识的同时,积累更多的默会知识和经验。

● 未来的教育应充分利用社会资源,注重默会的人性、知识和能力,让学生在社会实践的切身体验中学习成长。

近日,北京大学原校长,北京大学未来教育管理研究中心主任林建华出席2024中关村“教育+科技”创新周开幕式暨主旨论坛并作《人工智能时代的人才培养》主题演讲。林建华提出,教育是显性知识和默会知识转化的过程,人工智能时代的教育要彰显人的独特性,注重默会的人性、知识和能力,培养学生的实践能力和创造力。未来的教育不应仅由学校独立承担,而应充分利用社会资源,让学生在社会实践的切身体验中学习成长。一起来看——

北京大学原校长,北京大学未来教育管理研究中心主任 林建华

(以下为林建华教授现场演讲内容,经编辑整理)

人工智能时代的知识活动: 人的知识和能力的独特性

首先,让我们审视人工智能时代人类的知识活动将如何变化,换言之,如何更加凸显人类知识和能力的独特性。

波普尔在70年代所著的《客观知识》一书中提到了“三个世界”的观点,即除了我们通常认为的物质世界和人的精神世界外,还存在一个“知识世界”。从经过证实的科学知识到人类共同拥有的知识遗产,这些客观知识构成了一个公共、独立的世界。当我们把这三个世界分开来看时,可以发现人在认识和改造世界的过程中具有强烈的主观性,而实际上教育就是在这一过程中发挥着重要的作用。

随着科学技术的飞速发展,科学主义逐渐兴起,客观知识被认为具有更高的权威性,而人文、个人知识等带有主观色彩的知识则逐渐失去了合法性。在学校中,人文学科学者们的话语权和对学生的影响力正在逐渐下降,这与早期大学以人文学科为主的传统形成了鲜明对比。

然而,我们必须认识到个人知识的重要性:个人知识是主观能动性和创造性的源泉,如果人失去了个性,创造性就会缺失。在互联网和人工智能出现之后,这个问题变得更加突出。我们面临着一个新的问题——在“三元世界”之外,又出现了人工智能这一新的元素。人工智能的出现对人类的知识体系造成了冲击,它可以囊括所有的客观知识,同时具备强大的逻辑思维和解决实际问题的能力,显示出巨大的潜力和威力。

然而,我认为人类仍然具有独特的魅力。虽然我们掌握的客观知识有限,但每个人所掌握的知识都是独特的、带有个人色彩的,同时人类还具有人性、激情以及对社会生活和物质世界的独特体验,这些正是创造性的源泉。人类可以借助人工智能提升掌握客观知识的能力,虽然有人担心人工智能可能对人类造成风险,但目前来看这种可能性并不大,因为人工智能尚不具备人类的激情、价值观念和独特体验,不能感知、改造物质世界或进行自我进化。

在人工智能迅速发展的时代背景下,如何发挥人类的独特性成为了教育工作者必须深入思考的问题。苹果公司CEO蒂姆·库克在麻省理工学院毕业典礼的演讲中提到:“我不担心人工智能能够让计算机像人类一样思考。我更担心人类像计算机一样思考——没有价值观,没有怜悯心,全然不顾后果。”这一观点触及到了教育工作的核心——如果我们继续传统的教育模式,仅仅追求学生对客观知识的掌握和应试能力,就可能失去人的独特性和创造力,使人类的未来面临更大风险。

人工智能时代的教育: 教育应使人更加独特

在探讨人工智能时代的教育时,实际上引出了一个核心问题:如何通过教育使人更加具有独特性。发挥好人类的独特性是我们能够在人工智能时代确保人类文明得以健康、持续发展的关键所在。

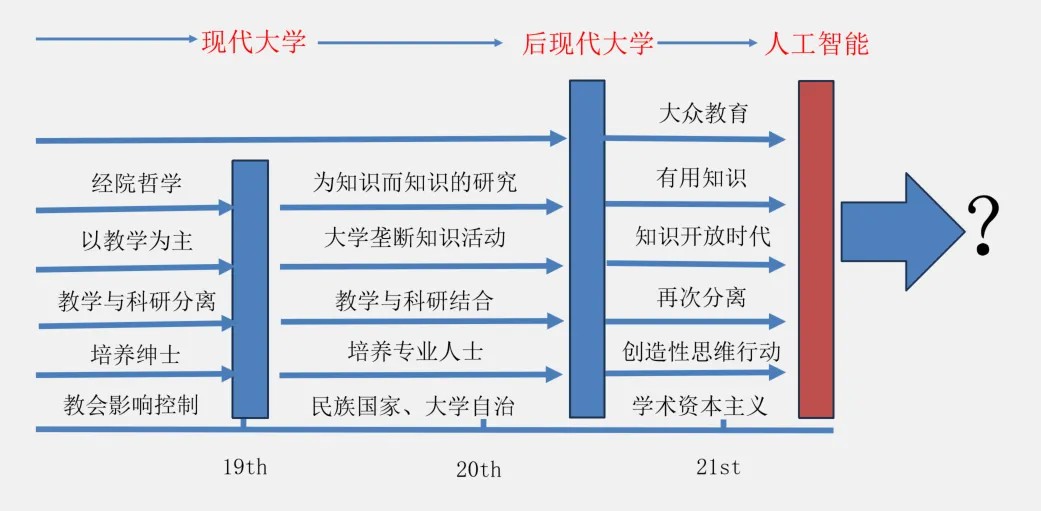

观察大学的演变过程,可以发现从19世纪初开始的现代大学到20世纪后半叶的后现代大学,知识活动的重心逐渐从垄断和封闭转向开放和多元,从强调体系化和专业性的知识研究转向更加关注知识的创新性和实用性,知识合法性的决定权从创造者转移到了知识的使用者手里。

而如今,人工智能的崛起对教育提出了更高的要求。我们需要重新审视教育的本质和目的——释放人的内在潜力,促进人的成长成熟。教育具有不确定性和不可逆性,要在教育的每个环节都注重培养学生的独特性,以免对学生的创造力造成制约和伤害。

波兰尼在《个人知识》里提出了外显和默会这两类知识的定义:外显知识是客观的知识,它可以用语言表达、媒介传播和共享,具有客观性、逻辑性、公共性、可及性;而默会知识是内在的,只可意会不可言传,具有直观性、个体性、感性和现场性,是一种内化和融合的知识与体验,是创造力的源泉。

“教育就是当一个人把在学校所学全部忘光之后剩下的东西”。爱因斯坦的这句话揭示了教育的内涵——教育实际上是一个知识转化的过程,通过引导学生学习外显知识,让学生得到更多默会知识。以骑自行车为例,我们虽然可以明确表达其机械原理,但真正掌握骑自行车的本领却需要实践体验和经验积累。

教育是显性知识和默会知识转化的过程,也是高度个人化的过程。人工智能时代的教育要彰显人的独特性,培养学生的实践能力和创造力,让他们在掌握外显知识的同时,积累更多的默会知识和经验。杜威“生活即教育”的理念强调了实践在知识转化中的重要性,学生不能仅仅局限于课堂和书本之中,而应该走出教室,参与社会实践,通过亲身体验来深化对知识的理解,从而培养学生的批判性思维、创新能力和社会责任感。

在这个知识开放的时代,学校已经失去了对知识的垄断地位,知识的合法性掌握在知识的使用者手中。人工智能时代,人获取客观知识的能力大大增强,教育资源的获取途径变得更加多元化,因此,未来的教育不应仅由学校独立承担,而应充分利用社会资源,注重默会的人性、知识和能力,让学生在社会实践的切身体验中学习成长。面对这样的变革,大学必须打开边界,打开学科的边界、学习的边界和学校的边界,通过跨界合作和资源共享,促进知识的创新和应用,培养适应未来技术和社会发展的人才。

作者:林建华(北京大学原校长,北京大学未来教育管理研究中心主任)

来源:中关村互联网教育创新中心(ID:zgc-mtb)

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NDAwMjA2OA%3D%3D&mid=2674020050&idx=1&sn=e4604b9fd609594c81394de192b0310d&scene=45#wechat_redirect