“中国教育指数 2015•质量度”旨在从教育者和受教育者资源配置的角度,反映国家及各省(直辖市)区教育发展的质量投入和质量水平的客观和差异情况。“中国教育指数 2015•质量度”从“学生受到教育指导的机会”、“教师的知识素养与内在动力”的专业维度,根据我国国民教育体系中的小学教育、初中教育、高中教育、高等教育四个成熟学段的相关数据,反映国家及其 31 个省(自治区、直辖市)各级教育规模当年的基本情况及其排序。

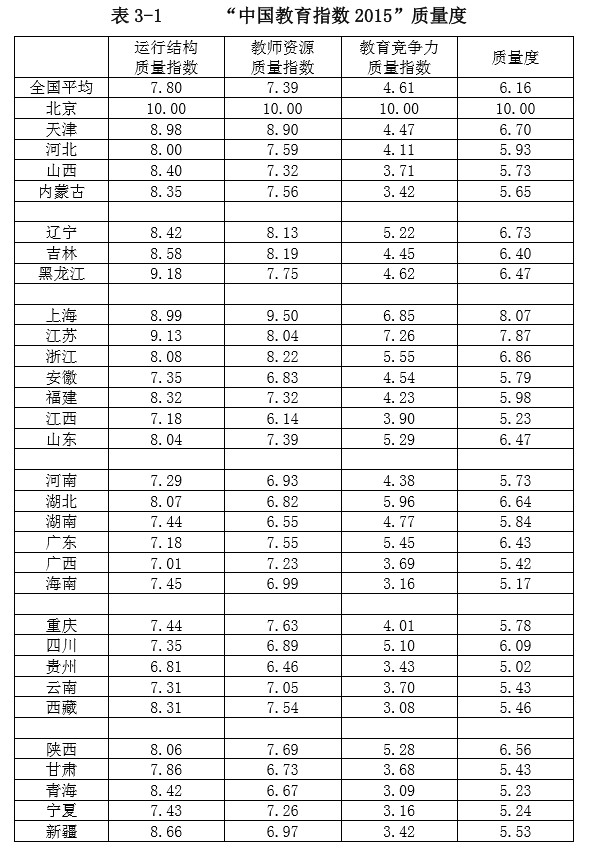

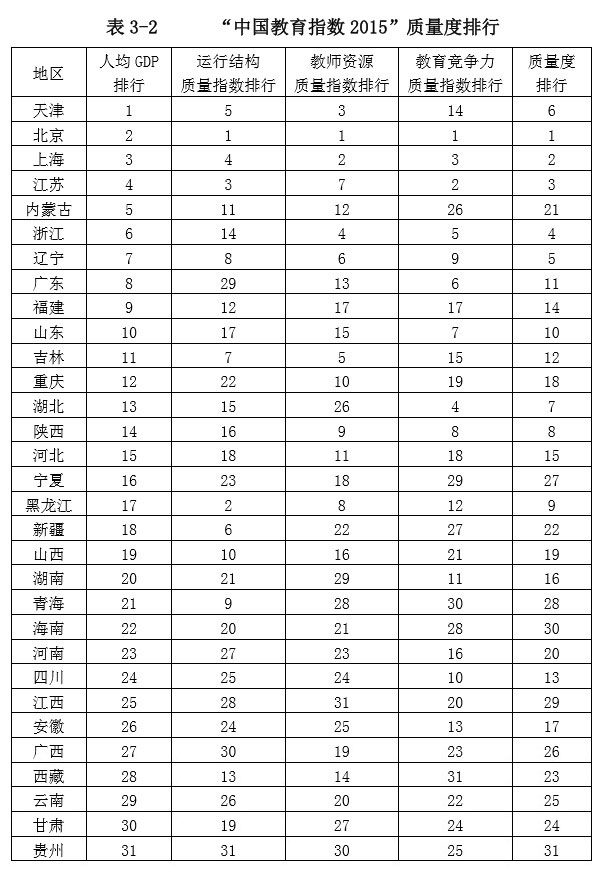

经测算,“中国教育指数 2015•质量度”结果及其排序情况见表3-1、表 3-2。

相关图表分析显示:

(一)“中国教育指数 2015•质量度”的全国均值为 8.24;其中地区教育竞争力质量指数的均值为 4.61,生师比质量指数的均值为7.80,教师学历达标质量指数的均值为 7.39——反映出我国教育发展中的师资培养水平仍有一定差距,而各省(直辖市)区教育竞争力的水平相去较远。

(二)当年,中国各省(直辖市)区中教育质量度高的主要有北京、上海和江苏,教育质量度较高的主要有浙江、辽宁、天津、湖北和陕西。

(三)当年,中国各省(直辖市)区中教育质量度低的依次为贵州、海南、江西、青海、宁夏、云南、甘肃、西藏等地,教育质量度较低的主要有新疆、内蒙古、河南、山西、重庆、安徽等地。与(生均)教育投入指数相似,“中部塌陷”效应和“连片贫困”效应再次出现在教育质量度指数上。究其原因,教育质量度指数主要关注于教育资源尤其是师资内外在质量和教育过程的支持质量——这些指标与教育投入有着密切的内在关联。此外,上述的中西部省区,教育城乡差距较大且农村地区人口较多、教育行业平均收入较低、教育布局尤其是高等教育竞争力相对较低,其中相当一部分连片贫困地区的师资水平及其从教动力亟待提升。

(四)当年,中国各省(直辖市)区中教育质量度居中的省(直辖市)区主要有黑龙江、山东、广东、吉林、四川等地。这些省区得益于中央政府经济和教育政策的惠及,或者在教育均衡发展的主客观条件上优于上述中西部省区。

(五)中国各省(直辖市)区教育发展中教育质量度与人均 GDP呈现较为显著的相关性;此外,各省区的教育人口也是影响教育质量度的较为显著的要素之一——河南、广东、山东等教育人口大省的教育质量度略低于一般性预期;而东北地区的吉林、黑龙江则恰好相反。

(六)中国各省(直辖市)区教育质量度差距值为 10:5.23,相对于其他指数(指标)而言,内在差距居中;其中地区教育竞争力质量指数的差距值为 10:3.08,生师比质量指数的的差距值为 10:6.81,教师学历达标质量指数的差距值为 10:6.14,相关省区(如中西部省区的贵州、江西)应注意增强师资力量、优化师资结构。总之,促进教育质量的区域均衡发展必须进一步关注区域内教育师资培养水平的均衡发展以及教育在全行业内的社会地位和经济地位的提升,并确保师资队伍的科学、充足、合理的配置。中央政府和全社会应针对我国“中部塌陷”现象和“连片贫困”现象,在师资队伍建设、运行质量保障方面给予切实的扶持和政策倾斜,尤其应系统、有效地开展好教育精准扶贫工程。