——基于省级面板数据的分析

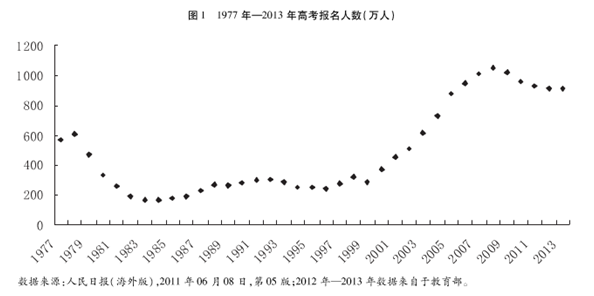

在中国,高考向来被视做最公平的社会晋升阶梯,也一直支撑着国人的公平信念,但是近几年来这种信念遇到了挑战。教育部有关数据显示,中国高等教育自1999年扩招后实现了由精英教育向大众化教育的转变,高考报名人数大大增加,2002年-2008年,全国高考报名人数由527万人增长到了1031万人,但是2008年后报名人数开始下降,2009年下降到1006.54万人,全国有84万应届高中毕业生放弃参加高考,2010年高考报名人数为946万人左右,有60多万应届高中毕业生放弃高考,2011年全国高考报名人数933万,2012年为915万,2013年进一步降为912万(见图1)。据教育部《2011年高招调查报告》称,高考人数下降趋势将延续至2017年-2020年,并且下降速度越来越快。

教育的目的是培养人才,而人才培养的特点之一是周期长,教育决策稍有失误都可能带来严重后果。中国高考扩招后报名人数的变化到底是什么原因造成的,又该如何应对,事关未来教育规划,值得深入研究。对此,我们使用面板数据(Panel Data)进行全面分析。

一、文献述评

学生接受高等教育决策过程中的影响因素一直是国外研究的重点(Hossler,Schmit & Vesper,1999;Perna,2000)。从理论上研究选择接受高等教育的观点认为,学生生源是一个供需双方相互关联的过程,涉及个人和高校在决策过程中的功能,在这一过程中的供需双方都是重要的(Choy & Ottinger,1998;Hossler & Gallagher,1987),但大多数研究侧重于供给方面,主要研究学生择校过程中的家庭、教育期望、学习准备、同伴、文化、种族和社会经济等决策因素(McDonough,1997;Horn & Nunez,2000)。家庭社会经济背景(SES)对教育需求有重要影响,社会经济地位、家庭收入、父母受教育程度及职业地位等较低的高中生不太可能接受高等教育(Cabrera & Nasa,2001;Hossler,Braxton & Coopersmith,1989)。另外,读大学期间的经济支持已成为一个重要的研究问题,经济支持会影响学生对高等教育的选择。第一代大学生的父母很少考虑对孩子高等教育的经济支持,但家庭收入和父母受教育水平的提高降低了经济支持的不确定性(Susan,2001)。家庭破裂是中低收入家庭孩子辍学的普遍原因,离异或单亲家庭的孩子上大学的可能性较小(Lillard & Gerner,1999)。家庭社会资本(Social Capital)对教育需求的影响也受到关注。许多研究证实了个体高等教育选择和需求中家庭社会资本的作用(Lynch & O’Riordan,1998),发现家长对子女的教育期待、家庭结构以及家庭所在社区等家庭社会资本对教育成就、辍学行为都有重要影响(Coleman,1988)。对农村地区的研究进一步确定了与高等教育相关的众多问题(Fluharty & Scaggs,2007):由于前期教育和社会经济因素的制约,农村学生相比城市富裕家庭的学生,通常会面临更多的入学障碍,往往缺乏接受高等教育的条件(Orfield & Lee,2005);更关键的是,农村聚集着大量的低收入群体和少数民族居民(Biswas,Mills & Prince,2005),他们往往看不到高等教育的作用(Eller et al.,2008)。种族、阶级、性别、社会结构和文化规范可能会限制少数民族学生的教育程度(Arnold,1993)。大学入学率也可能与一个地区的就业市场有关,需要大学文化程度的工作机会少,可能减少对大学毕业生的需求,人们就不太倾向于追求高等教育(State Council of Higher Education for Virginia,2002)。人口因素对学生人数的影响也受到重视,出生、迁移及两者共同作用引起人口年龄结构的变化,都会影响学生人数(Sara,1991);人口的死亡和健康对教育也有影响,如果成年人的死亡率和患病率上升,则需要补偿相应受教育的人数,以保持供需平衡;而高患病率则提高对医疗保健服务的需求,相应减少教育投入,可能会减少教育机会(Gunnar,1987)。

在中国,关于扩招后高考报名人数减少的原因有以下几种说法:(1)“人口减少”说:高考应届考生大多数出生于中国第三个生育高峰(1985年-1990年)后,绝对出生人数减少降低了学龄人数(教育部,2009)。(2)“就业难”说:严峻的就业形势使大学生的就业神话破灭,弃考人数增多(陈旭峰,2010)。大学的逐年扩招以及就业形势日益严峻、高等教育体制改革相对缓慢、用人单位用人观念变化以及个人盲目追求教育过度投资、择业观不理性等造成大学生就业难(杨波,2011)。(3)“多元化”说:高考报名人数下降不是坏事,这说明社会成才观慢慢“多元化”(黄丽侠,2009)。(4)“不公平”说:现在在决定社会资源的因素中,家庭经济背景这一先赋因素的作用进一步强化,而个人能力这一自致性因素的作用趋于相对弱化(王璐,2010),社会各环节都存在很大的不公平,使人失去信心,无奈弃考(张本飞,2010)。(5)“教育高收费”说。大学收费制度是一把双刃剑,扩大了高等教育规模、增多了高等教育机会,在一定程度上促进了高等教育机会的均等,但也削减了弱势群体的受教育机会(程建坤,2010;李春玲,2010)。

从以上可以看出,国外对于接受高等教育原因的研究已相当全面,包括微观原因和宏观原因,但是国外的情况毕竟不同于中国,特别不容忽视的是,中国有独特的计划生育政策,对中国社会经济的影响很大。中国本土关于扩招后高考报名人数减少的原因也有了系统的几种观点,人们各执一词,从不同的视角解析这一问题。但是这些研究往往集中于短暂的几年甚至一年的推测,缺乏实证、定量、长期分析,导致各种原因都存在一定市场,而又说服力不足。教育部认为适龄人口的减少是主要原因,不过多数评论文章和相关访谈节目,都对“官方解释”表示了质疑,而将“教育高收费”和“教育不公平”视为高中毕业生尤其是农村高中毕业生弃考的主要原因,很多人还将高考报名人数下降有意无意地归于计划生育政策。以上种种,都需要我们进一步研究加以确定。

二、研究设想

从全国各省区来看,中国的高考是以省区为单位的,具有明显的地区差异性,基于这一典型二维视角,文章使用省级面板数据来分析高考报名人数减少的影响因素。

(一)计量模型

贝克尔的“孩子数量质量替代理论”认为,家庭收入刚开始提高时,孩子数量会受到收入效应和机会成本产生的替代效应的影响,前者大于后者,父母孩子数量偏好还是会增大,孩子数量需求增加;但当收入进一步上升,孩子的质量需求弹性超过数量需求弹性,父母的孩子质量偏好超过数量偏好(贝克尔,1985)。因此对于家庭来说,孩子数量和质量的关系如下:

![]()

其中stt是某一家庭t期的学生人数,用来表示家庭孩子质量,fit为t年家庭收入,cht为t期的孩子数量,vt是随机误差项。中国实行计划生育政策,以外力规定了家庭孩子数量。1971年7月,国务院明确号召在全国城乡普遍推行计划生育政策;1980年中共中央在全国大力提倡独生子女的计划生育政策;1982年党的十二大把计划生育政策确定为基本国策。各省区结合自身的社会经济状况,对计划生育政策进行了探索,至1991年1月,计划生育政策的地区结构已经形成,城市计划生育政策以“一对夫妇只生一个孩子”为核心,农村地区则差别很大,其中占西藏人口绝大多数的藏族农牧民没有计划生育的要求,考虑到各省份少数民族人口的比例,并且对除了西藏,各个省份的计划生育政策分为4个类别(郭志刚等,2003):

第一类(PO1):独生子女政策为主的地区,包括上海、江苏、北京、天津、四川、重庆等6个省市;占人口总数的20%。

第二类(PO2):独生子女与独女可生二孩政策混合的地区,即“一孩半”,包括辽宁、黑龙江、广东、吉林、山东、江西、湖北、浙江、湖南、安徽、福建、山西等12个省份;占人口总数的44%。

第三类(PO3):独女可生二孩与二孩政策混合的地区,包括河南、陕西、广西、甘肃、河北、内蒙古、贵州等7个省区;占人口总数的31%。

第四类(PO4):二孩及以上的政策的地区,包括云南、青海、宁夏、海南、新疆等5个省区;仅占人口总数的5%。

因此中国家庭的学生数量会受到以下因素的影响:

![]()

家庭是否让孩子进一步接受高等教育,依据教育决策理性行动模型(Eriksson & Jonsson,1996;Breen & Goldthorpe,1997;Breen & Yaish,2006),该模型关注能力相同但社会阶层背景不同的孩子选择不同教育的原因(Breen & Goldthorpe,1997):

![]()

在该模型中,stu表示高考报名的可能性,决定高考适龄人口是否接受高等教育取决于下述四个因素:高等教育在劳动力市场上的回报率(r),不接受高等教育而可能导致的身份地位下降的可能性(sd),获得高等教育的成本(c),以及决定争取高等教育水平但未能成功的概率(s)。结合这两个模型,可以得出是否参加高考报名的影响因素包括:

![]()

从式(4)可以看出,在中国,高考报名人数可能不仅仅受到家庭收入和计划生育政策的影响,而且还受到以下四个因素的影响:高等教育在劳动力市场上的回报率(r),不接受高等教育而可能导致的身份地位下降的可能性(sd),获得高等教育的成本(c),以及决定争取高等教育水平但未能成功的概率(s)。

(二)研究框架

因变量:高考报名人数。指1999年以来各省、直辖市、自治区每万人中的高考报名人数(SUTt)。我们不仅仅考虑到适龄人口的入学率,而且考虑到高考适龄人口的数量,所以使用了每万人中的高考报名人数。

自变量主要参照扩招后高考报名人数减少原因的几种说法,并结合国外的研究成果,主要包括:

计划生育政策:分为四类。因为多元性计划生育政策,我们可以比较不同计划生育政策地区的高考报名人数,探究计划生育政策对高考报名人数的影响,因为第四类政策较接近于无计划生育政策,所以把第四类政策地区为参照变量。

为了考察“就业难”,文章使用了失业率(UNEMP),而在“多元说”方面,参考了城市化(Urban,指城市人口占总人口的比重)、农村非农就业比例(Non-Agri,指农民在乡镇企业、私营企业和个体就业的比例)意在考察城市化和非农就业的发展是否给予农村家庭其他机会,吸引农村高中生放弃高考,同时还加入了职业教育(VE,每万人职业教育在校学生数),同样是考虑职业教育的发展是否与大学争生源。

在高等教育成本方面,包括城市居民家庭教育支出(UEI,指城市居民家庭平均每人全年教育支出占家庭可支配收入的比重),农民家庭教育支出(RUI,农民家庭平均每人全年教育支出占农村纯收入的比重)。

“不公平”说:主要考察不同城乡收入及高等教育收益的影响,我们选择城市可支配收入(UI)、农村纯收入(RI)和城市家庭教育收益(UEP)、农村家庭教育收益(REP)。在教育收益研究中,应用最广泛的是Mincer(1974)提出的工资与收入周期动态模型,该模型认为观测到的收入是扣除人力资本投资成本后的潜在收入的函数,其中,t+1期潜在收入依赖于t期教育投资;假设教育投资是潜在收入的一部分,该模型表达式为:

其中,It表示t期工资收入,![]() 表示t期在人力资本上的投入比例,Kt表示教育投资,

表示t期在人力资本上的投入比例,Kt表示教育投资,![]() 代表教育收益率。由于农村工资收入数据的缺乏,我们使用城市人均可支配收入、农村人均纯收入替代工资收入计算家庭教育收益。鉴于中国城乡二元社会状况,农村人通过高考可以转变为城市居民,计算农村家庭教育收益时

代表教育收益率。由于农村工资收入数据的缺乏,我们使用城市人均可支配收入、农村人均纯收入替代工资收入计算家庭教育收益。鉴于中国城乡二元社会状况,农村人通过高考可以转变为城市居民,计算农村家庭教育收益时![]() 为城市人均可支配收入。

为城市人均可支配收入。

基于此,参考以往研究,在对高考报名人数的影响因素中,劳动力市场上的回报率使用城市家庭教育收益和农村家庭教育收益代替,决定不接受高等教育而可能导致的身份地位的下降使用失业率代替,获得高等教育水平的成本不仅仅要考虑教育投入成本,还考虑机会成本,就是高中毕业生不上大学所获取的机会,使用城市化、非农就业和职业教育代替,至于失败风险则依赖于原有的教育地位和状态,我们在数据分析家庭收入和高等教育收益时区分了城乡,用来考察高考扩招是否存在不公平。在中国参加高考的考生包括应届高中毕业生、往届高中毕业生以及社会人员,社会人员比重较少,而往届高中毕业生自动弃考的不多且往往是考学无望的弃考,也不是本研究的分析重点,所以本研究集中于分析应届高中毕业生(GSH)的弃考,在某省区每万人中的高考报名人数(STU)为:

式(8)中,下标i和t分别表示各省份和时间(年份),v表示随机扰动项,Ui为观测不到的异质性,诸β表示待估参数。

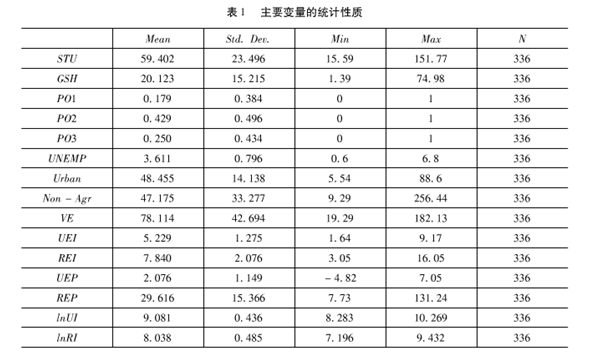

(三)使用数据

我国高等教育自1999年扩招,而中国自1981年实施严格的计划生育政策,至今已经30余年,1981年出生的孩子到1999年刚好完成高中学业,恰好与高考扩招同步;鉴于高考报名人数是年中数据,而其他自变量都是年末数据,自变量只能对下一年的高考报名人数产生影响,因此高考报名人数、应届生人数取自1999年-2010年数据,其他自变量取自1998年-2009年的年度数据,对于UI和RI,我们取自然对数以弱化它们的分布偏差。数据来源为《新中国六十年统计资料汇编》《中国统计年鉴》《中国教育考试年鉴》。为保证数据口径的相对一致性,海南省与广东省合并,重庆市则与四川省合并,西藏不包括在内,数据跨度为12年,横截面单元为中国28个省、直辖市和自治区的面板数据,使用软件是Stata10.0。

三、实证结果

我们分析1999年-2010年高考报名人数变化的原因,鉴于1999年招生的大学生到2003年毕业,而2003年的高考报名在2003届大学毕业生毕业之前,所以我们将1999年-2010年分为1999年-2004年和2005年-2010年两个时期。具体程序如下:(1)由于本研究所使用的变量包含虚拟变量,不适用于固定效应模型,所以使用了混合普通最小二乘模型(POLS)和随机效应模型(RE GLS)两种方法进行分析。在分析时,运用拉格朗日乘子检验(LM test)验证了RE GLS优于POLS(P=0<0.05)。(2)随机效应模型中可能存在横截面相关及自相关问题,产生估计偏误,所以我们使用B-P LM检验(Breuch-Pagan LM)检验横截面相关和伍德里奇检验(Wooldridge Test for Autocorrelation)检验自相关问题。我们发现这三个时期都存在横截面相关及自相关问题,运用FGLS纠正,回归结果见表2。

表2显示,大部分自变量对高考报名人数的影响都比较稳定。高中应届毕业生在1999年-2010年对高考报名人数有显著影响,但是在2005年-2010年间影响不在显著,这更突出了其他社会经济因素的作用。在不同计划生育政策地区,在1999年-2010年间,第一、二、三类计划生育政策地区的高考报名人数都低于第四类政策地区,在1999年-2004年和2005年-2010年这两个时期,计划生育政策的影响有所差别。计划生育政策对于高考报名人数有两种效应:一方面,计划生育政策降低的是高考适龄人数,即为计划生育的数量效应;计划生育政策减少了新生儿数(Poston,2000),也就是未来高考报名人数;另一方面,学龄人数的减少引起人口数量与人口素质的转化,即为计划生育的素质效应。孩子的数量和质量彼此作用,首先表现在两者的替代作用,其次是反向关系(Becker,1973),这种替代转化关系反映在家庭微观范畴中,就是人口数量、人口素质如何选择的问题,多子女的家庭将有限的时间、精力、资金投放在较多子女身上,造成孩子平均素质较低;少子女家庭则相反。计划生育政策对高考报名人数的影响应该是负向的总效应的大小取决于两者效应的方向和力度(尹银、邬沧萍,2013),不同时期计划生育政策对高考报名人数的影响不同,总体而言,计划生育政策较宽松的第四类政策地区高考报名人数较高,尤其是2005年-2010年间第一类政策地区显著低于其他地区,说明计划生育政策在一定程度上降低了高考报名人数,支持了“人口减少”说。

城市化在2005年-2010年间降低了高考报名人数,改革开放后中国城市户籍慢慢放开,尤其是进入新世纪后,历年的中央一号文件,主题大都是统筹城乡发展、坚持以城市化引导农民变市民,更多的农民在城市定居甚至取得城市户籍,实现了农民到市民的身份转换,改变了高考是独木桥的状况,社会成才观从高考一元论转为多元论,农民高考的热情降低,高考报名人数也随之下降。另外,近年来国家对职业教育的投入,甚至直接对职业学生补助,降低了家庭接受职业教育的成本,职业学校的在校人数与高考报名人数呈正相关,并没有出现职业教育冲击高考报名人数的情况,这也是“多元说”的一个表现。

数据显示,在农村地区,在1999年-2010年间,农村家庭收入提高增加了高考报名人数,但是在2005年-2010年间则没有显著影响。按照孩子质量数量替代理论(Becker,1981),家庭收入上涨产生积极的收入效应而带来孩子数量的增长,孩子带来的机会成本上升是主要的替代效应,带来以孩子质量替代孩子数量,而由于孩子收入的质量弹性大于孩子的数量弹性,因此收入增加导致生育率下降和孩子质量的提高。在1999年-2004年间,农村家庭对教育的投入显著提高了高考报名人数,这也说明高等教育高收费并没有降低反而提高了农村高考报名人数。高收费增加了高校资源,在一定程度上促进了高等教育机会公平,提高了农村家庭孩子上大学的机会(李玲,2010)。但是农村收入的增长在2005年-2010年间对高考报名人数并没有产生显著影响,这说明农村家庭尽管收入增加和孩子数量减少,却没有出现高考报名人数提高的现象。“教育是一种投资”是人力资本理论的核心观点,人力资本的实际收益围绕着预期收益变动,教育投入是要求收益的,但是接受高等教育是有风险的。在大学毕业包分配的年代,对于农村人来说,考上了大学就意味着有了“铁饭碗”,高等教育收益较高,失败风险较低。但是1999年扩招后,国家不再对大学毕业生分配工作,大学毕业生就业越来越困难,人力资本与社会资本的的作用越来越大,农村学生在这两个方面都没有任何优势可言(陈钊、陆铭、佐藤宏,2009),高等教育收益降低是不争的事实。数据分析发现,农村高等教育收益并没有增加高考报名人数,经过高考扩招短暂的欣喜以后,农村家庭发现大学毕业生找不到工作,数据也显示2005年-2010年间失业率降低了高考报名人数。高等教育收费制度是一把双刃剑,它提高了农村家庭的教育支出比重,增大了农村家庭的教育成本。农村收入在1999年-2004年间提高了高考报名人数,这符合孩子质量数量替代理论,说明高考扩招政策在最初的五年内将农民家庭的高等教育潜力激发出来。但是在2005年-2010年间显著影响消失,不同阶层承担的教育失败风险是不同的,对较低阶层来说,接受高等教育失败的概率远高于上层阶层,而且失败后可能导致的经济或其他方面的损失也更为严重(Breen & Yaish,2006;李玲,2010)。高等教育在劳动力市场上的回报降低,农村家庭不能确定教育的长期和短期收益,看不到高等教育的作用,起码在短期内看不到,而社会的发展导致其他途径同时给予农村孩子以上升的渠道,如城市化,所以社会资本欠缺的农村人不得不对教育采取一种功利化的态度,选择了短期行为。2005年后家庭收入和教育投入的增长都没有提高高考报名人数,最终导致高考报名人数经过十年的迅速增长后,2008年开始下降(见图1),这也是多元化的一个反映,如果这种趋势一直保持的话,预计未来高等教育投入的越多,农村高考报名人数会越少。

城市家庭与农村家庭不同,1999年-2010年间,城市教育收益的提高增加了高考报名人数,家庭收入的增加降低了高考报名人数,但是在1999年-2004年间,城市高等教育收益增加没有提高高考报名人数,城市收入的增长对高考报名人数也没有显著影响。城市家庭收入越高,其子女参加高考的可能性越低,这并不意味着城市家庭忽视孩子质量,而是其他选择。按照越轨理论,人类的行为类型包括遵从、创新、仪式主义、隐退主义和反叛,其中“创新”模式下,个人认同社会的文化目标,但是并不通过或者无法通过合法的方法和手段去实现这些目标,他们采取创新的方法来实现(默顿,2006)。城市学生除了参加中国高考接受高等教育外,比农村学生有更多的发展机会,所以当高等教育预期收益率下降时,城市学生更不愿意通过接受高等教育来获得回报(雷万鹏、钟宇平,2005),他们会通过创新的形式来实现自己的目标,孩子数量的减少使城市家庭有财力追求创新形式,最近几年的留学潮正说明了这一点,虽然本科生申请出境学习仍是主体,但高中生的比例不断增大,出境学习人员有低龄化趋势。教育部公布的数据显示,2010年因出国留学而放弃参加高考的比例达到21.1%。城市家庭不继续求学而导致的地位下降感受会比较强烈,并不是不认同社会的文化目标(参加高考进入大学),而是想让孩子追求比同龄人更高质量的教育,出国留学成为很多城市家庭的选择,通过付出更多的经济成本,使孩子接受更高质量的教育,避免或减少未来地位下降的风险。所以数据显示,尽管城市家庭教育支出升高,但是并没有提高高考报名人数,反而是家庭收入的提高降低了高考报名人数。但是在2005年后这种状况有所改变,城市家庭高考收益提高增加了高考报名人数,大批农村大学生涌入城市,给城市家庭带来了冲击,也提高了城市家庭高等教育的收益,同时高收费增加了高校资源,改善了高校设施和教育质量,增加了国内高校对城市家庭的吸引力,预计未来城市家庭收入对高考报名人数的负面影响逐渐减弱。

扩招后高考报名人数的变化具有不同原因。计划生育政策导致的新生人口数降低,减少了未来的学龄人口,降低了高考报名人数,从长远来看,在未来高考报名人数下降会更明显,这印证了之前的“人口说”。“多元说”也是高考报名人数下降的原因之一,由于高等教育改革,高等教育收益的下降以及对本身地位下降的担心使城市家庭寻求创新的路径,随着城市家庭收入的提高,出国留学可能是一种选择;高考扩招的高收费增加了高校资源,在一定程度上为农村孩子提供了高等教育机会,但增加了农村家庭的教育成本,就业困境也降低了高等教育收益。对于许多农村家庭来说,高等教育投入大,失败的风险也大,而其面临的不接受高等教育导致地位下降的可能性不大,显然不值得投入时间、精力和金钱来争取高风险、低收益的高等教育,所以即使农村家庭收入增长,也没有相应投入高等教育。随着城市化发展,多元化成功的可能性提高则为农民提供了上升的另一条路径,农民理性选择了短期行为,放弃高考。因此多元化出路是高额的教育高收费和就业压力下农村家庭短视并无奈的选择,大学扩招依然存在不平等。

教育的对象是人口,而人口的发展有自身的规律性。中国的计划生育政策直接降低了近年的高考报名人数,针对这种情况,适当调整计划生育政策是必需的,2015年十五届五中全会全面启动二胎,这对于提高人口质量是一个利好的消息;多元化的出路随着农村家庭收入的增长越来越宽,也是高考人数下降的因素,但是这其中隐藏着不公平。针对这种情况,要增加教育投入,缩小不公平因素,加大户籍改革,使流入城市的农村人口切切实实融入城市;实行教育改革,增加高校实力,促进大学生就业,保障就业的公平性,增加高等教育的收益,避免“读书无用论”出现。