题记:2020年4月28日晚上,接到别敦荣院长的长途电话,说是《高等教育研究》编辑部约我写一篇“潘懋元老师百年华诞”的文章,他只是先与我“通个气”。过了几天,接到曾伟副主编的电话,要我接下这个任务,唯一的要求是要写的“大气”,同时给我划了一个写作“框框”,并明确告诉我,该文已经不是代表你个人在写,也不是代表潘老师弟子在写,要写出我国高等教育界同仁的期待和水平。听了之后,很有压力,潘老师本身就是一位大气的人,如果文章写得不大气,显然就是我的责任了!但如何把潘老师写得“大气”,且符合编辑部的要求,还真是费琢磨,当时想到的第一个题目就是“潘懋元老师的‘大气’”。一天晚上,偶然收到一位学生发来的微信,似乎解决了文章的“大气”问题,即用“符号”来表达潘老师的“大气”,用“符号”来表达他对高等教育学科的贡献。拙文初稿写了三万字,因为我是“而立之年”师从潘老师,入“潘门”读书三年,今年出“潘门”又恰好30年。三个“三”加在一起,就是“九九至尊”,一个非常吉利的数字。但基于篇幅限制,发表时删减为二万余字,感谢《高等教育研究》编辑部约稿。谨以此文感恩潘老师把我领进高等教育研究这个领域。

摘 要:潘懋元教授的百岁人生,是一个世纪以来中国高等教育领域的知识分子勇于创新与大胆实践的缩影。从他的身上,我们可以深切地体会到20世纪中国自己的原创学科兴起与发展的艰辛历程。他的命运似乎注定要与中国高等教育学科的创建、演变与发展结缘。他的人生意义和价值已超越了个体本身,成为高等教育学的中国符号,符号背后蕴含着丰富的精神和价值内涵。他身上所体现的高等教育学科符号、理论符号、国际符号、大师符号等,是一个与时俱进的过程。他承载着一代高等教育学者的追求和梦想,彰显了“中国教育家”特有的精神气质。对潘懋元教授本人及其理论的研究和再研究,既是向这位学科开拓者、探索者、引领者的致敬,也是对中国本土化学科建设的一次历史性总结。

关键词:潘懋元;高等教育学;学科建设;

潘老师在教育研究院参加学术活动

作为一门学科,高等教育学在中国已经是一种客观存在,它的建立和发展与一位百岁老人息息相关。这位老人就是教育界无人不晓的潘懋元教授,人称“潘先生”。潘老师不仅领导创建了中国的高等教育学,而且在中国高等教育学科发展的40多年里,始终没有退场,一直站在学科发展的最前沿,为高等教育研究指引方向。在符号学看来,符号是被认为携带意义的感知,意义既是符号的特征,更是一种精神象征,它可以通过人物、语言、行为、个性等各种方式呈现出来,潘老师就是一位具有符号意义的学者。2015年6月,在济南大学召开的“潘懋元高等教育思想研讨会暨从教80周年庆祝会”上,潘老师在讲话中说道:“《潘懋元高等教育思想研究论文集》中的许多观点和理论,已经超越了我本人的认识水平和思想高度,而我只是作为象征性的‘符号’而已。”在潘老师百岁华诞之际,从符号的视角来解读他的高等教育学科建设之路及大家风范,既是我们后辈义不容辞的责任,可能也是很多高等教育学人的期待。

一、高等教育学:具有中国本土色彩的学科符号

在中国高等教育学界乃至整个教育学界,提起高等教育学科,人们都会自然而然地想到潘老师,他已经成为我国学术界的一个学科符号。

一般来说,就一门成熟的学科而言,都要有确定的研究对象、相对完整的概念和理论体系、相应的研究方法和比较规范的研究范式等要素。但在中国社会科学的大家庭中,高等教育学的诞生却是一个例外,甚至是一个奇迹。之所以说是奇迹,因为西方国家没有这个学科。正如潘老师所说,高等教育学在中国产生,走的是一条不同于其他社会科学的成长道路,它不是基于西方的学术路径,不是基于成熟的学科体系,而是基于中国的现实需要。尽管在国际上找不到先例,尽管它有些不成熟,但却奇迹般地诞生了。这一奇迹既归功于改革开放的大环境,也归功于学科创始者的个人努力。如果没有潘老师的倡议和推动,高等教育学可能也会产生,但恐怕需要更长的时间。高等教育学从产生到成长再到相对成熟,都凝聚了潘老师的心血,在他的身上充分体现出学科符号的价值,他一直居于高等教育研究的学术中心,始终扮演着学科符号所应承载的拓荒者、深耕者、捍卫者、掌舵者和战略家的角色。

潘老师是高等教育学科建设和发展的拓荒者。所谓拓荒者,意味着开辟新领地。20世纪50年代初,正值而立之年的潘老师敏锐地意识到,高等教育研究具有不同于普通教育学研究的特殊性。但由于处在特定的历史时期,他无法实现乃至充分表达自己内心的憧憬。改革开放的春风重新激发了他创建这门学科的梦想,他的直觉和敏感让他觉得时机基本成熟,20余年在高等教育管理领域“摸爬滚打”的经历,更使他坚定了创建这门学科的信心。于是,1978年他在《光明日报》发表了《开展高等教育理论的研究》一文,首次提出应该把高等教育学作为学科来进行建设,并描绘了高等教育学科建设的基本蓝图。机遇往往降临在有准备的人身上,历史给予了潘老师这个机遇,他果断地抓住了这个机遇,并很好地驾驭了这个机遇。潘老师说:“对于创建高等教育学科的过程,可以总结为三条:第一,大势所趋;第二,大家努力;第三,时机成熟。”[1]他始终认为,高等教育学科的产生并非因为某个人的主观意志,而是因为改革开放的大环境,因为高等教育实践“拨乱反正”的需要,因为高等教育自身发展的需要,因为普通教育学想回答而又无法回答一系列问题的需要。这是一个因时而动、顺势而为发展起来的学科。

高等教育学科从起步之初就被纳入学科建制,潘老师对此功不可没。在我国,任何知识产生之后,最终都要走向学科建制,建立自己的学术共同体,拥有自己的学科组织。学科建制和学科组织既是国情,也是文化,甚至是我国独有的“学科和组织文化”,且是一个具有鲜明学科等级的“组织文化”。西方高等教育研究没有学科建制,这是基于西方的学科文化,也是西方的选择。虽然中国与西方国家高等教育学科的建设路径不同,但异曲同工。拓荒者的使命之一就是在播种时选择时机和土壤以及获得领地的“土地证”。改革开放是时机,土壤是高校,学科建制则是合法性。任何拓荒者凭一己之力显然无法拓展更大的领地,潘老师的过人之处就在于团结了一批愿意与他共同拓荒的同仁,如原华中工学院的朱九思,北大的汪永铨、郝克明,清华的李卓宝,华东师大的王亚朴等。拓荒者选择在哪一块土地上播种,也是一门学问。不难发现,我国最早的高等教育学硕士和博士学位授予单位都是今天的“双一流”建设高校,这些高校对高等教育学科建设起到了积极的示范作用,这就是潘老师作为播种者的智慧。

今天回顾潘老师拓荒的这段历史,似乎可以作如下总结:他以《高等教育学讲座》为读本开启了高等教育学的拓荒和启蒙之旅,以《高等教育学》为教材开启了高等教育学科的“布道”之路,以学科建制为龙头解决了学科存在的合法性问题,以联合为策略团结了一批志同道合的同仁,以学会为抓手搭建了全国高等教育研究的学术共同体,以多学科为方法论打开了学科发展的空间。潘老师终于开辟了一片学科领地,这片学科领地成了他毕生苦心经营的事业。这门学科既与他个人的生命融为一体,也与国家发展和建设高等教育强国的目标融为一体,他一直为这门学科坚守,笃行不倦。

潘老师是高等教育学科建设和发展的深耕者。一门学科发展的源泉在于对研究对象发展规律认识的深度与广度,而一门学科的生命力在于遵循和应用学科发展规律来回答和解释现实问题,并对未来作出科学的预测。凡是读过潘老师文章或相关高等教育著作的人都会发现,其文风极简、朴实,具有强烈的现实观照感、问题意识和问题导向。从表面上看,这种文风似乎与潘老师个人的教育实践经历有关,但从深层来看,则折射出了高等教育学科的研究范式。正因为如此,他不止一次地呼吁,高等教育研究必须反对“大、空、洋”倾向。“大”就是题目大、口气大,往往“前不见古人”,或认为别人的研究一无是处,只有自己的观点、理论才是最新、最正确的;“空”即空对空,依据和结果往往纯粹由理论或想象推导出来,有的甚至连逻辑也不顾,空话连篇;“洋”就是喜欢搬洋人的话,以壮大自己的声势,有的研究连篇累牍地引用外国二、三流成果,对中国自己的理论建树不屑一顾。从现实的高等教育理论研究看,在部分学者的思维或潜意识里,用西方理论来看待和解释中国高等教育问题,或者用中国高等教育问题来论证西方理论,甚至贴上西方理论的标签,这种现象并不少见。对于这些“食洋不化”的现象,潘老师不止一次地警示,要保持自身高等教育研究的自信,要从依附和借鉴走向自我创新。他甚至毫不客气地指出,“很多青年理论工作者颇有才气,但如果不联系实际,光放空炮,这样的才气是难有生命力的”[2]。这些批评,与其说是对青年理论工作研究者的期待,毋宁说是对学科发展的担忧。在今天,这种担忧仍值得那些“终日乾乾”的理论研究者“夕惕若厉”。

“观今宜鉴古,”任何一门学科的深耕都离不开历史。潘老师从自身成长的经历和体验出发,十分重视高等教育史研究。在创立高等教育学科之前,他主要从事高等教育史研究,如对蔡元培和杨贤江的研究等。他一方面强调高等教育研究要“古为今用”,从历史长河中梳理当前高等教育问题的本质,“以古为镜,可以知兴替”;另一方面,他又批判性地吸收和借鉴国外高等教育研究成果。同时,在潘老师看来,从拓荒到深耕是一个“知行合一”的过程,尤其离不开实践过程。王阳明曾云:“知是行之始,行是知之成。”如果把“知”看作是对教育规律的认识,把“行”看作是回答和解决中国高等教育的实际问题,那么,潘老师在创建高等教育学科的过程中始终践行着“知行合一”,堪称典范。从“知”的层面而言,他不断地思考理论问题;从“行”的层面而言,他坚持用脚去丈量中国高等教育的实际。他认为,高等教育学应该沿着两条并行而又有所交叉的轨道发展,“其一是高等教育学及其分支学科的建设,逐步形成了高等教育科学的学科群;其二是结合中国高等教育改革与发展实际,为解决高等教育实践中所提出的问题而进行应用性研究。”[3]前者在于认识高等教育发展的基本规律,属于教育基本理论研究;后者在于解释和回应高等教育改革与发展过程中出现的纷繁复杂的问题,属于应用性研究。潘老师曾指出,“学科建设与问题研究两条轨道相辅相成:学科建设为问题研究提供理论基础,问题研究为学科建设扩大视野,不断注入新的实践源泉”[4]。基于这种认识,他不仅自己践行着“知行合一”,也号召年轻学者“知行合一”。潘老师反复强调,高等教育研究必须接地气,“坐而论道”无助于高等教育学的学科建设。高等教育学科建设的经验就在于坚持实践的、历史的、辩证和发展的观点与方法论。潘老师说:“教育理论的源泉有三条渠道:第一条是教育史研究,第二条是比较教育研究,第三条是教育实践经验的总结与提高。这三条源泉的价值比较,第三条最为重要。历史的、比较的所获得的经验和理论,必须结合当前的实际,通过实践经验,才能被确认,从而体现它们的社会价值。”只有深耕,才能收获丰,才能行得远。[5]

潘老师是高等教育学科建设和发展的捍卫者。所谓捍卫者,在于忠诚。《中庸》有言:“唯天下至诚,为能尽其性。能尽其性,则能尽人之性。能尽人之性,则能尽物之性。能尽物之性,则可以赞天地之化育。”高等教育学作为一门学科存在从诞生之日起就一直有争议。即使在高等教育学者内部,也有不同的声音,主要是学科与研究领域之争。对于这些争议,潘老师总是以理服人。读潘老师《高等教育学讲座》就会发现,他对于高等教育基本问题的认识,都是在真理越辩越明的论战中不断清晰起来的,也正是这些理论争鸣,推动了高等教育理论研究不断深化。显然,在一定的发展阶段,在高等教育发展规律没有被人们充分认识之前,他能有这样的勇气,可能不仅仅是因为对教育规律孜孜以求,更在于对高等教育学的“至诚”。因为“至诚”,所以潘老师可以海纳。例如,针对研究队伍庞杂、研究水平不高的观点,他认为,从事高等教育研究需要各种各样的人才,需要研究者有丰富的实践经验,“队伍庞杂”不一定是坏事,在某种意义上讲是优势,是好事。针对高等教育研究成果不受重视的忧虑,他指出,理论研究向实践操作转化需要一个过程。为此,他曾试图给出这一转化的模式:“基本理论-应用研究(开发研究)-政策(一般指宏观的)-操作性措施(一般指微观的)-实践;或基本理论-应用研究-操作性措施-实践。”[6]针对“高等教育学合法性危机”、“高等教育学贫困”、“高等教育研究泛化”等观点,他一方面批评论者无视高等教育研究的主流,只抓住前进中出现的一些小众或消极现象;另一方面他善意地规劝,“学科的发展与成熟不可能一蹴而就,不能因为它现在的缺点与不成熟而一概否定,应该主动承担起责任,为它的成熟献计献策、贡献力量。”[7]在高等教育学科创建过程中,此类例子不胜枚举。对于争议、批评、质疑,潘老师总能给予理性回答、科学应对,他所表现出的对高等教育学的呵护情怀,可以用“舐犊情深”来形容。

显然,仅仅以捍卫者的忠诚还不足以带领学科前行,更不足以把学科带上一个新高度。潘老师又以理论和学科创新者的身份出现,带领学界同仁与时俱进。潘老师认为,“若总是只围绕一个方面即高等教育学的学科建设问题讨论下去,不去接触火热的高等教育实践,就会由于钻牛角尖走进死胡同”[8]。从1996年开始,他启动了高等教育的多学科研究,成为国内最早提出并进行跨学科研究高等教育的学者之一。2000年,他组织完成了《多学科的高等教育研究》一书,从多学科的视角把我国高等教育研究带到了一个新高度。

潘老师是高等教育学科建设和发展的掌舵者。掌舵者首先要领航,把准方向,将学科带上科学的轨道,还必须清醒和居安思危。潘老师深知高等教育学“物之初生,其形必丑”,因此,他一直对高等教育学科建设和发展进行自我反思和解剖。他很清楚地知道这门学科的先天“缺陷”,更知道这门学科的发展空间。

曾几何时,在我国社会科学包括高等教育研究领域,依附理论一度盛行。一些西方学者用依附理论来解释中国教育领域的现象,国内部分高等教育学者亦步亦趋,盲目用依附理论来解读中国高等教育的历史和现实。潘老师知道,中国高等教育发展具有后发外生性的特点,早期的中国高等教育制度和理论主要从西方引进,带有一定的依附性,这有先天的必然性。但是,由于中国高等教育自身发展的规律和特点,西方理论并不能完全解释中国高等教育的发展问题。例如,根据马丁·特罗的高等教育大众化理论,当高等教育毛入学率达到50%时,高等教育进入普及化阶段,但对于中国这样一个人口大国和高等教育大国来说,这一标准是否适用?对于诸如此类的问题,显然,从西方学者的理论里找不到现成的答案,只能依靠我们自己去探索,去寻求解决问题的方法。潘老师常说:“虽然高等教育学有点儿土生土长、土里土气,但我们要把它建成具有中国特色与中国气派的学科。”他认为,中国高等教育学科的成功就在于走的完全是一条非依附发展之路。

作为学科的掌舵者,潘老师始终不忘初心。在2015年济南召开的会议上,潘老师作了题为《高等教育研究要更加重视微观教学研究》的报告。他首先自我解剖道:“我国高等教育学的研究,开始既不始于宏观的理论,也不始于宏观政策的研究,而是开始于微观的教学过程的研究。但是后来出于适应形势,我差不多放弃了微观的高等学校教学过程的理论研究和课程、教材、教学方法等方面的应用研究。”为此,他忧心忡忡。因为微观的教学研究是一个浩大工程,他说:“我现在心有余而力不足,希望年轻的教育理论工作者和我的同仁、我的学生,能够重视微观教学过程方面的研究,包括课程、教材、教法,也包括评估等等。这样才能使我国高等教育研究真正深入到实践中去。”显然,从一个更广阔的现实背景来看,潘老师的这种刀刃向内的自我解剖,深刻反映了我国高等教育研究从外延性发展转向内涵性发展的自我转变。重视微观的教学研究,与其说是潘老师对高等教育研究的自我剖析,不如说是对教育理论研究工作者的“点醒”。潘老师的一席话,犹如棒喝,醍醐灌顶,让当时许多在场的所谓“高足”们汗颜和动容,他们真正看到了潘老师建设高等教育学科的初心。

潘老师是高等教育学科建设和发展的战略家。所谓战略家,在于高屋建瓴,谋划长远的学科建设和发展。潘老师作为学科的“战略科学家”,成功地扮演了这一角色。潘老师心目中的高等教育学科图谱显然不是一己之局,而是全国一盘棋。他经常引用诗句“一花独放不是春,百花齐放春满园”来看待高等教育学科的发展。他指出,厦大高等教育学科要争做第一,但不要做唯一,“‘第一’是我们不懈的追求,大家都应该努力成为高等教育研究领域的开创者,但是不要成为‘唯一’。意指领先的、有生命力的;‘唯一’则是‘孤家寡人’,看不到发展前途。有容乃大,和而不同”[9]。正是在潘老师的谋划下,各高校的高等教育学科发展始终在竞争中相互协助,尽显特色。潘老师不仅是一位战略家,而且是高等教育学科建设和发展的设计者。所谓设计者,在于谋大局,因为谋大局者善成事。很多兄弟单位高等教育学科点的建设有他的贡献,各种高等教育研究期刊的创刊有他的贡献,中国高等教育学会和各地省级高等教育学会建设有他的贡献。例如,从1979年8月开始,为了筹备中国高等教育学会,他奔走了4年,直至1983年5月学会成立。此后,潘老师又考虑“组织一个高等教育学研究会,作为高教学会所属的专业委员会,专门从事高等教育基本理论研究”,这一新的想法得到了中国高等教育学会及广大高等教育研究者的积极支持。经过十年的努力,全国高等教育学研究会于1993年10月成立,潘老师被推选为首任理事长。

高等教育学科创建之初,其学科图谱比较依赖教育学范式,而且是苏联教育学范式。潘老师曾坦然承认,“高等教育学是在教育学基础上创立起来的,特别是在学科初创时期,免不了要参照普通教育学的体系来构建”,“差不多教育科学有什么分支学科,高等教育科学也有相应的三级分支学科。如教育管理学-高等教育管理学,教育史-高等教育史,教学法-大学教学法,教育哲学-高等教育哲学,教育经济学-高等教育经济学,如此等等”。[10]然而,脱胎于普通教育学的高等教育学,由于其研究对象运动的特殊规律,在发展过程中早已超越了普通教育学的学科范式和图谱。例如,从高等教育学延伸出高等教育评估学、高等教育结构学、大学生心理学;从高等教育培养对象延伸出高等工程教育、高等师范教育、高等职业技术教育;从高等教育层次和类型延伸出高等专科教育、学位与研究生教育、留学生教育、民办高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试等。这些研究成果显然不是事先勾勒和规划出来的,而是高等教育学自身在实践中“推陈出新”。对于这些学科的发展,潘老师始终抱着支持的心态,他不急于固化这些衍生学科,而是希望这些学科能尽快成熟,支撑高等教育学科群的形成。

二、内外部关系规律:高等教育学的理论符号

在中国高等教育研究领域,提起教育内外部关系规律,人们都会自然而然地想到潘老师,他已成为高等教育规律的理论符号。潘老师对高等教育学科建设始终有一种坚定的学科自信,对探索高等教育规律,他也始终有一种坚定的理论自信。在创建学科之初,潘老师就有揭示高等教育规律的想法,这就是他在《高等教育学讲座》中提出的教育内外部关系规律。教育内外部关系规律是中国高等教育学的理论标志和符号,也是教育规律的“中国式”表达。有学者认为,“在一门学科的形成与发展过程中,不仅学科体系的构建十分重要,而且学科的基本理论建设也是不可或缺。学科的基本理论与学科体系之间的关系就如同人体的‘肌肉’与‘骨骼’,没有骨骼,肌肉无从附着;缺乏肌肉、仅有骨骼的人体则了无生机。潘老师对于我国高等教育学科的重大贡献不仅在于他率先构建了高等教育学的学科体系,即为高等教育学科打造了一副‘骨骼’;而且潘老师在高等教育基本理论方面的研究与论述也为高等教育学科的成长提供了充分的思想养料”[11]。教育内外部关系规律就是潘老师为高等教育理论体系构建的“骨骼”,这个“骨骼”支撑起了整个高等教育理论体系。因为高等教育是一个系统,高等学校也是一个系统,只要是系统,就存在内外部关系,就存在本质的或本质之间的内外部关系,就存在内外部关系规律。诚如此,高等教育或高等学校的一切改革都可以从教育内外部关系规律中找到依据,也可以用内外部关系规律来指导高等教育或高等学校的一切活动。

内外部关系规律是认识高等教育的原点。教育内外部关系规律的提出,实际上是基于高等教育在社会中的价值和功能变化而引发的。在我国高教界,尤其是那些“科班”出身的年轻学者,都习惯于用美国学者布鲁贝克提出的高等教育“认识论”和“政治论”作为哲学基础,解读中国高等教育现象和问题。在此不妨将潘老师的高等教育内外部关系规律与布鲁贝克的“认识论”和“政治论”作一比较,不难发现,他们的理论都属于高等教育哲学范畴,都是对高等教育本质及其规律的认识,但二者显然有所不同:其一,认识的时期不同。后者反映的是世界高等教育尤其是美国高等教育走出“象牙塔”之初的情形;前者反映的则是世界高等教育成熟时期的情形。其二,认识的侧重点不同。后者揭示的是高等教育存在的哲学基础,论证的是高等教育存在的合法性问题;前者揭示的则是高等教育规律,重点反映高等教育是如何运行的及其功能如何实现。其实,布鲁贝克的思想中也包含了对高等教育“内部”和“外部”力量的认识,在《高等教育哲学》一书中,他在阐述高等教育政治论基础时发现,到19世纪末,认识论哲学和政治论哲学在美国的大学里是并存的,其中政治论“使高等教育从美国生活的外围变为中心”[12],这是美国高等教育领域的一次重大变革,在他看来,“在大学与周围社会秩序之间的紧张关系中,这一重大变革不仅受到大学内部的推动,而且也受到大学外部的推动”[13]。在这里,布鲁贝克分别从高等教育内部和外部的视角对高等教育发展进程进行了论述。可以说,布鲁贝克已经认识到了高等教育推力内外有别,但内部和外部究竟如何起作用,他并没有对其进行深入研究,也没有将其提升为理论和规律。潘老师第一次提出并揭示了高等教育内外部关系规律,这不仅是对中国高等教育的贡献,也是对世界高等教育的贡献。当然,也可以说这是东西方学者的表达方式不同、语境不同,颇有“英雄所见略同”之感。

内外部关系规律是高等教育学的逻辑符号。教育内外部关系规律以唯物主义实践论为理论依据,恪守理论解释世界和改造世界的承诺,重视自身对高等教育改革发展的解释力和改造力。统观潘老师的教育理论与教育思想不难发现,他所强调的高等教育思想与教育行动有紧密的关系,与教育内外部关系规律的表达一脉相承。他坚持认为,教育思想可以指导教育行动,同时又佐证教育行动的合理性;反之,教育行动是教育思想的来源,同时又在教育行动中验证教育思想的科学性和适用范围。这体现出潘老师教育理论与教育行动的逻辑一致性,也体现出他重视理论与实际相结合,即理论源于实践、理论反哺实践的唯物主义实践论取向。

对教育包括高等教育的认识,大致有二种倾向,其一是“就教育论教育”,其二是“不就教育论教育”。部分学者容易游离于局部而非整体地看待教育现象,而内外部关系规律的提出恰恰解决了这个问题。揭示教育的规律和本质,不是在教育内外部关系规律的表达世界中打转转、兜圈圈,而是需要走进教育内外部关系规律,更需要走出教育内外部关系规律,形成理论学习与生命体验、感悟世界一体化的格局。潘老师的教育理论和教育思想具有中国传统文化的“时中”境界,既体现了包容,又隐含着与时俱进,彼此形成巨大的网络。不善于钩玄提要和提纲挈领,既难以走进他的理论世界,也难以走出他的理论世界,更遑论走进广袤的高等教育世界。

随着时间的推移,高等教育实践的时空变化必然带来高等教育研究的变化和转向,一些新的实践路径和话语不断进入理论世界。尤其是进入21世纪以来,我国开始大范围地讨论高等教育内涵式发展、高等教育治理体系和治理能力现代化等新问题,讨论这些新问题几乎都绕不开内外部关系规律。上述问题的表达方式都是典型的中国实践行为和中国式话语表达,自然也只有中国特色高等教育理论才能进行解答。教育内外部关系规律是高等教育的基本规律,它的解释力和改造力可以在宏观层面、中观层面和微观层面展开,需要从教育内外部关系规律的下位规律去寻找解释。这就要求理论工作者对教育内外部关系规律进行进一步的体系化研究,潘老师多次如是说。

从教育内部关系规律的视角来看,内涵式发展也是内部关系规律作用的体现。高等教育内涵式发展在根本上就是一个人才培养问题,人才培养问题的核心是人才培养质量,而人才培养质量问题的实质是人才培养模式问题。人才培养模式涉及资源配置,包括人力资源、制度资源、平台资源(包括学科、专业、课程、实验室、图书馆、实训基地等)的关系处理。在教育内部关系规律的框架内,高等学校的一系列制度安排或教育教学改革,如学分制、主辅修制、转专业制、跨学科专业选课制、教授给本科生上课制等如何抉择,必修课与选修课、主修课与辅修课、素质教育课与专业教育课、本科生课程与研究生课的关系如何处理,以及学科、专业、课程、实验室、图书馆、实训基地等如何建设且为谁服务,皆可获得明确的答案。“教育要促进人的全面发展”或“教育要与人的全面发展相适应”是教育内部关系规律的要义。如果一所大学的人力资源、制度资源、平台资源的配置或调整,没有遵循或恪守这一要义,那就一定是偏离了内涵式发展的航道。果如是,所谓的以人为本、以学生为中心的制度安排或教育教学改革最终难免流于形式。

从教育内外部关系规律的视角来看,高等教育治理体系与治理能力现代化问题,在根本上是一个内外部关系的建立和协调问题。高等教育外部治理的实质是建立大学、政府、社会或市场之间的新型关系,同时也涉及大学的权力、责任和能力的关系,这正是教育外部关系规律的要义。高等教育内部治理就是要处理好一系列内部关系,诸如学校与学院(或学部、系)、学校与职能部门、职能部门与学院(或学部、系)的关系,人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的关系,学科建设、专业建设、课程建设的关系,大学理念与大学制度的关系,学术权力与行政权力的关系,教师权力与学生权力的关系,如此等等,以及与此种种相关的资源配置和制度安排。从某种意义上说,高等教育治理的本质就是关系的重建与协调,高等教育治理体系与治理能力现代化的关键在于建立与大学发展正向匹配的治理结构,形成与之耦合的治理能力。

当前中国高等教育改革发展正在系统推进,而高等教育内涵式发展、治理体系与治理能力现代化可谓居主旋律之列。到底应当如何推进高等教育内涵式发展、治理体系与治理能力现代化?理论界和实践界都想找到最可靠的理论指导或理论依据。每逢此时,人们最先想到的就是教育内外部关系规律,但鲜有人能够找到教育内外部关系规律与高等教育内涵式发展、治理体系与治理能力现代化的衔接点或契合点,于是有人开始怀疑教育内外部关系规律的解释力和改造力。这是人之常情,无可厚非。与此同时,这也引发了不少理论研究者对教育内外关系规律的再研究。高等教育是发展变化的,新现象或新问题来源于新实践,而新实践又要诉诸新理论,或者诉诸现有的理论,使现有的理论释放出新的解释力和改造力,否则,现有的理论就要遭受无情的质疑和批判。这是历史规律,也符合逻辑。今天回头来看潘老师提出的高等教育学科及内外部关系规律理论,犹如欣赏一幅传统的中国水墨画,“着墨的地方是画,留白的地方也是画”。内外部关系规律是着墨的地方,而在当下,究竟如何解读,则是一种“留白”。如果说内外部关系规律是潘老师着墨的地方,其留白的地方更是给人无穷的想象空间。教育内外部关系规律的提出和解读具有时代意义,其中潘老师起到了承前启后的作用。他是一位“老式”的学者,又善于接受新思想、新事物,尤其对高等教育中的新事物,他有“天然”的敏感性,如在民办高等教育、高等教育地方化问题、高等教育通向农村、应用型本科教育、一流本科教育、中外合作办学、高等教育大众化理论等方面,他的感知往往先人一步。这是否得益于他能够更纯熟地运用教育内外部关系规律来观察高等教育的现实与走势,我们不得而知。但在过去40余年高等教育改革的几乎所有重大命题中,都可以听到他的声音和见到他的思想,这不能不说是一件非同寻常的事情。

1998年8月敦煌之行

三、走出国门:中国高等教育学的国际符号

在中国高等教育研究领域,提起国际化,人们不一定会自然而然地想到潘老师,但实际上他可能是最早把中国高等教育研究推向世界的学者,堪称中国高等教育研究国际化的中国符号。

改革开放后,潘老师担任厦门大学副校长,分管教学工作,同时担起了分管国际交流的任务,而当时国内高校普遍没有专门分管国际交流的副校长。在改革开放后最早走出国门、访问国外大学的我国高教界人士中,潘老师的双重身份可能是最引人注目的,他既是大学领导者,又是高教研究学者,而且是中国高等教育研究的领军学者。所以,在与国外高教界的交流中,他义不容辞地担负了向世界推介中国高等教育研究、促进国际高等教育研究交流合作的使命。从1980年11月开始,潘老师先后出访了美国、英国、俄罗斯、日本、泰国、科威特、台港澳等20多个国家和地区,留下了中国高等教育学者的足迹。在这些访问考察和学术交流中,他不仅向世界发出了中国高等教育研究学者的声音,而且增进了中外学者的相互了解和友谊,增进了国际高等教育学术共同体的相互理解,他也因此成为国际上高等教育学的中国符号。在世界有高等教育研究的地方,只要谈起中国高等教育研究,潘老师就不可能缺位。

2020年5月,笔者曾就“中国高等教育研究如何走向世界”这个话题访谈潘老师。主要是想要了解他对高等教育国际化的看法以及他的国际化经历。潘老师在事先没有准备的情况下,详细讲述了他对高等教育国际化的看法以及他的一些国际交流经历。他的高等教育国际化思想以及把中国高等教育研究推向世界的想法远比我们所理解的深刻。正是潘老师,在中国高等教育学科起步和发展阶段,让国际同行知道了这个学科和中国高等教育学的发展,也知道了潘老师他本人。

潘老师的国际化经历主要集中在20世纪八九十年代,十分丰富且富有成效,影响深远。他讲述了许多留痕世界的“第一次”经历,每个“第一次”都有后续的故事。这些第一次的累加,既奠定了他在国际高教学界的影响力,又为国际同行了解中国高等教育打开了一扇窗,同时也建构起了他对世界高等教育实践和理论的感性认知,更打开了中国高等教育研究走向世界的大门。潘老师每一次走出国门,都给国际高教界增添了一个中国高等教育研究的烙印;他走到哪里,就把中国高等教育研究带到哪里。

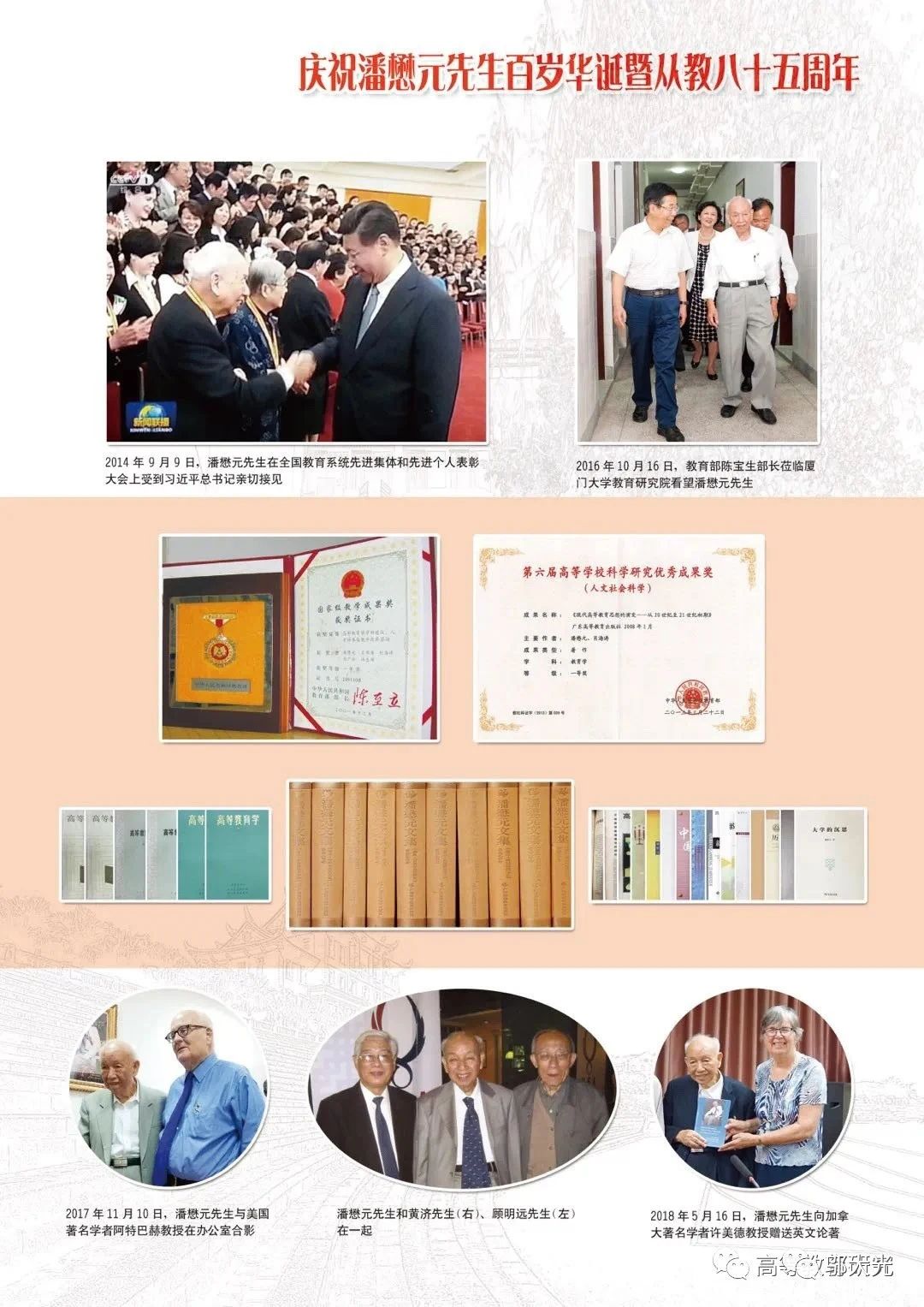

1979年11月,潘老师作为国家教委组织的中国教育代表团成员,第一次出访泰国、尼泊尔和科威特三国。这次访问重点对泰国的朱拉隆功大学、政法大学,尼泊尔特里普文大学和科威特大学等进行了考察和交流。1981年,潘老师作为厦门市代表团成员访问英国卡迪夫市,商谈厦门和卡迪夫两市建立友好城市事宜。潘老师作为厦门大学副校长,向卡迪夫方面介绍了中国高等教育情况和厦门大学的历史暨人才培养情况。1987年1月,潘老师应邀参加联合国教科文组织在日本广岛大学召开的第三届亚洲高等教育国际研讨会,在会上宣读了《中国高等教育管理———办学方式》的论文,首次提出中国私立大学必将重建的论点。潘老师早期的这些国际交流活动远远超出了交流本身,他让世界认识了中国的高等教育研究,了解了中国高教界的“潘老师”。据胡建华回忆:“1991年底,我决定东渡日本攻读博士学位,联系了在日本以东亚高等教育比较研究著称的名古屋大学教育学部马越徹教授。攻读博士学位需要推荐信,我发信给潘老师,恳请他推荐。很快潘老师就按照国际惯例将一份英文打印、签字的推荐信寄给了我。当我将推荐信交给马越徹教授时,他提出能否请潘老师再亲手写一封中文信。我只好将这一信息转告潘老师,他欣然提笔又手书了一封中文推荐信。2001年马越徹教授在我的以博士学位论文为基础出版的专著《现代中国大学制度的原点:50年代初期的大学改革》的序文中,关于这封推荐信作了如下记述:‘我与胡建华相识于90年代初期,现在手头上尚存有一封日期为1992年2月10日的信函,发信者是中国高等教育研究的最高权威、厦门大学高等教育研究所所长潘懋元老师。该信函是潘教授希望我能够接受在他指导下获得硕士学位的胡建华为博士研究生的推荐信。我曾经在原工作单位广岛大学大学教育研究中心的一次国际会议上聆听过潘教授的报告,收到推荐信后,立刻复信表示同意。’马越徹的这一记述充分表达了对潘老师的敬意,称他是‘中国高等教育研究的最高权威’。”[14]可见,在20世纪90年代初期,中国高等教育研究已经走向世界,潘老师的学术威望已经享誉海外。1993年9月,在北京大学访问的美国院校研究会原主席、弗尼吉亚理工大学教授玛福(J.A.Muffo)从北京大学高教所听说了潘老师,就来厦门大学拜访。在厦大高教所,玛福看到了众多的中国高等教育研究期刊,惊叹不已,称赞中国是高等教育研究大国。第二年,玛福邀请潘老师赴美,参加美国院校研究会第34届国际年会,潘老师作了大会报告,受到美国院校研究会理事会的热烈欢迎,这是中国学者第一次作为正式代表参加该组织年会。在学术报告中,潘老师详细介绍了中国高等教育研究的现状与成果,并应邀到弗吉尼亚理工大学等高校访问参观,回国后写了《访美散记》一文,发表在厦大《外国高等教育资料》1994年第4期上。正是这次出国,才有了后来厦大教育研究院谢作栩多次参加美国院校研究会举办的国际会议之事。

尤其令人难以想象的是,2000年3月,潘老师以80岁高龄之身应邀去日本广岛大学任客座教授,为期3个月。这不仅体现了对潘老师个人的尊敬,而且反映了中国高等教育研究的国际地位。天野郁夫如是说:“东亚高等教育研究与欧美各国相比历史较短,但作为领导者,潘教授既取得了杰出的研究成果,也培养了许多优秀人才。厦门大学作为中国乃至东亚高等教育研究的重要基地之一而闻名,这也是潘教授努力的结果。我再次深切感受到,作为开创者的潘教授所发挥的作用之大。”

潘老师是世界认识中国高等教育学科的视窗。2002年,挪威奥斯陆大学谢沃(A.Tjeldvoll)准备利用学术休假时间到中国大学访问,研究中国高等教育。他事前征求阿特巴赫的意见,阿特巴赫建议说,你想了解中国高等教育,一定要去厦门大学找潘懋元教授。于是,谢沃来到了厦大,进行为期一年的学术研究。在这一年里,他为潘老师的学术和人格魅力所吸引,转而专门研究潘老师,回国后出版了英文版专著《潘懋元:中国高等教育研究之父》(Pan Maoyuan:a Founding Father of Chinese Higher Education Research),使更多的欧美高等教育学者认识了潘老师,了解了中国高等教育学科。也就是从2003年开始,挪威科技大学、立陶宛科技大学与厦门大学三校联合起来,轮流“坐庄”,每年召开一次国际学术会议。

潘老师十分重视与联合国教科文组织的交流,与联合国教科文组织亚太办事处的合作十分紧密。1983年,受中国联合国教科文组织全国委员会委派,潘老师赴泰国曼谷参加联合国教科文组织亚太地区办事处高等教育合作计划国际讨论会,提交了《中国高等教育政策》一文并作大会报告,同时考察了菲律宾、泰国的高等教育。1987年,潘老师应邀参加联合国教科文组织在日本广岛大学举行的第三届亚洲高等教育国际研讨会。1988年,他邀请联合国教科文组织统计局局长纳西·蒙托来厦大高教所讲学。厦大高教所的第一次国际会议就是与联合国教科文组织亚太地区办事处联合召开的,1992年,联合国教科文组织亚太地区办事处委托厦门大学举办“东南亚私立高等教育研讨会”;1995年厦大又承办了联合国教科文组织和东盟主办的“亚太地区私立高等教育国际研讨会”;2000年,受潘老师委托,笔者赴越南胡志明市参加联合国教科文组织亚太地区办事处召开的“亚太地区私立高等教育论坛”。

共同的学术兴趣常能孕育学者们深厚的跨国情谊。潘老师与国外以及台港澳地区的许多学者有多年交往,相互知之甚深,结下了深厚的友谊。如美国学者阿特巴赫,加拿大学者露丝·海霍(许美德),日本学者喜多村和之、天野郁夫、金子元久、马越徹等,潘老师与这些学者的交往时间都长达30年以上。比如,1988年他与许美德结识后,至今仍保持着联系。许美德还曾经专程参加潘老师在家中举行的周末学术沙龙,2008年,许美德在《思想肖像:中国知名教育家的故事》一书中就有对潘老师的介绍与评价:“厦门大学高教所是国家承认的最高水平的高等教育研究机构,这主要归功于潘懋元从50年代中期一直到现在不懈的奉献和追求。”[15]潘老师与阿特巴赫结识于1988年,此后,他们多有交往,阿特巴赫多次到厦大教育研究院访问讲学。与阿特巴赫的交往充分显示了国际学者之间的相互理解和相互信任,关于与阿特巴赫一些学术观点的分歧,潘老师坦率地指出:“我与阿特巴赫教授的一些观点是有冲突的,他认为中国是‘后发外生型’国家,在可见的未来只能依附欧美,只能位于学术的边缘。边缘自身不能发光,要靠核心辐射发光,所以对于发展中国家而言就是要好好地接受他们发的光。我说不对,有些东西你们是核心,有些东西我们是核心,我们承认你们在科学技术的某些领域比较有前瞻性,但并不代表你们在所有领域都是如此。”[16]

了解世界是走向世界的第一步,知己知彼方能奠定高等教育研究国际化的根基。在厦大教育研究院(高教所)成立初期,尽管教师人数不多,但为了加强国际高等教育研究,还是成立了外国教育研究室(后改成比较教育研究室),并安排了7名专职研究人员。外国教育研究室在重视欧美高等教育研究的同时,特别确定了东南亚高等教育研究的特色,潘老师提出外国教育研究室的重点工作之一是办好《外国高等教育资料》期刊。《外国高等教育资料》创刊于1978年,是中国最早的高等教育理论学术刊物之一。20世纪八九十年代,高等教育研究的外文文献极其有限,除少量购买外,大量的都是靠外国学者寄赠或高教所教师赴外进修及参加国际会议时获得。此外,我国从事高教研究的第一代学者大多看不懂英文文献,这份学术刊物为他们提供了了解世界高等教育理论进展和实践动态的条件,也成为他们接触世界高等教育的窗口。该刊的涉及面极其广泛,既关注英、美、法、德、日等发达国家,也关注亚非拉的发展中国家,尤其是东南亚国家高等教育。经过20余年的经营,作为重要学术刊物之一,《外国高等教育资料》一度成为国内高等教育研究者案头必备的资料。42年来,这份现在看似“粗糙”的学术刊物刊发了包括阿特巴赫、欧内斯特·博耶、伯顿·克拉克、马丁·特罗、约翰·杜威、雅斯贝尔斯、天野郁夫、有本章、金子元久等在内的许多国际知名学者的文章,被我国学者大量引用。曾经担任主编多年的陈武元回忆说:“潘老师要求挑选的材料尽可能新,作者尽可能是著名学者,编校质量做到上乘。”当时这份刊物在高教学界很有影响,南京大学在2000年创办CSSCI来源期刊目录时,《外国高等教育资料》排在教育类第16位,在比较教育研究杂志的排序上仅次于北师大的《比较教育研究》。可惜,最终由于是内部刊物而无缘进入CSSCI来源期刊目录,成为学科建设之“痛”。

国际化既是学者个人的自觉与选择,又是学科走向世界的必然选择,还是学术组织和学术系统的内涵与品质。潘老师从来不把自己走进世界的行为看作是个人的“特权”,而是作为厦大教育研究院和中国高等教育学科不可缺少的内涵。厦大教育研究院创办之初,潘老师曾为其制定了国际化战略,提出“三步走”的发展战略,其中,第三步最初是开展高水平研究,进入21世纪后改为国际化战略。在潘老师看来,高等教育学的学科建设和发展,离不开国际化这个话题。他鼓励青年教师赴国外进修访学,支持青年教师和硕博士生到国外高校攻读博士学位。他利用自己与国外学者的深厚感情,介绍了很多师生赴美国、英国、加拿大、日本、比利时、荷兰等国大学攻读博士学位,还与国外学者联合培养了多名博士生和留学生。在他的努力下,厦大教育研究院建立了常态化的国际学术交流机制,定期举办国际学术研讨会,开办暑期国际化课程,安排专门预算资助师生开展国际学术交流。

潘老师的足迹踏遍世界20多个国家和地区,他既像一座桥,搭建了厦大与世界、高等教育学科与世界,乃至中国与世界的联系渠道;又像是一盏灯,照亮了中国高等教育研究前进的方向。在与世界握手的过程中,他和专家学者对话,以不卑不亢、不矜不伐的姿态讲述着中国高等教育的故事。潘老师的国际化经历及他在国际高教界的声望,为厦大乃至中国第三代、第四代高等教育研究者铺设了一条路,打开了一扇窗。他始终以平等态度与国际学者交流,展示了对中国高等教育与高等教育研究的自信。正如他所说,“中国的高等教育历史很长,我们有我们的系统,古代书院和国子监就是我们的传统;中国的高等教育学虽然土生土长、土里土气,但是具有中国特色与中国气派;中国的高等教育必须走国际化发展道路,但必须建立在民族化的基础之上。高等教育国际化是必然的趋势,国际间的不平衡也是客观存在的,但国际化并不意味着放弃民族化,而是建立在民族化基础上的国际化。如果丧失了民族的整体意识,不能让我们优秀的民族文化参与到国际交流的平台,那就不是真正的国际化,只能是西方化,甚至是殖民化。在国际化进程中,发展中国家要争取成为国际交流与合作中平等的一员。”[17]潘老师在世界高等教育的留痕过程,就是他作为中国高等教育学符号被认可、被接纳的过程。

2020年5月潘老师家中访谈

四、先生:教育家的身份符号

在中国教育界,一提起大师级的学者,人们一定会自然想到潘老师,他已经成为中国教育界教育家的身份符号。

改革开放之后,年近花甲的潘老师迎来了学术生命的青春期。他在100年的人生旅程中,从教85年,在厦大从教近80年,交出了一份让祖国满意的答卷。潘老师常说:“我一生最欣慰的是,我的名字排在教师的行列里。”在厦大教育研究院,极少有师生称他“潘老师”“潘教授”,而普遍尊称“潘老师”,在厦门大学乃至全国高教界只要有人称“先生”,那一定是指潘老师。有弟子回忆说:“两年半硕士、三年博士读下来,耳濡目染中,‘先生’在我头脑里似已成为一个具有特指意义的符号固化下来。”在厦大教育研究院,潘老师是全体师生的“总教头”,无论是谁的学生,他都会像对待自己的学生一样;在全国,无论哪个学生或学者求教于他,他都不会拒绝,以至于兄弟单位的学生和同行到厦大调研或访学,都用“朝圣”一词来形容求教于潘老师。

有教无类,聚天下英才而育之。潘老师的弟子遍布全国,与其潜心教书育人密不可分。如果说含辛茹苦地创办高等教育学科,是潘老师作为学者的一座丰碑,那么,春风化雨般培育莘莘学子,更是潘老师作为教师的一枚勋章。潘老师为我国高等教育事业培养了大批优秀人才,既有国家教育行政部门的业务领导,也有高校的党政管理干部;既有高教研究学者、教师,又有各类高校的一线管理者……无论是哪一类“工种”,大家基本上都从事与高等教育教学、研究和管理密切相关的工作,追求着高等教育学未来的美好愿景。究其原因,不只是因为高等教育学的学科魅力,更是因为潘老师对高等教育事业的热爱与执着,它们已化为一种割舍不掉的情愫,源源不断地注入每一位学子的骨髓,这是一种人格魅力的鲜活感染,是一种高教志业的薪火相传。潘老师不仅“聚天下英才而育之”,而且“化腐朽为神奇”,将高等教育学科的种子洒遍华夏大地乃至世界各国。他常常关注来自中西部地方本科院校、民办院校、高职高专和发展中国家教师的学习需求,对他们迫切的知识渴望总是“网开一面”,热情有加。他总是以更广的视野、更高的境界、更大的气魄不拘一格地选拔人才,这种多元帮扶、多措并举的形式,帮助众多有志于进入高等教育领域学习的求学者打开了一扇扇崭新的大门,拓宽了其研究的视野和渠道。不唯身份重能力,不唯资历重潜力,“有教无类”的选拔方式为广大学子畅通了走进“象牙塔”的途径,也让高等教育学种子洒遍全国。

诲人不倦,循循善诱,潘老师身体力行播种高等教育之林。人们常常将教师比喻为“园丁”,高等教育这片森林之所以能够枝繁叶茂、欣欣向荣,正是源于像潘老师一样的学者数十年如一日地辛勤耕耘。我们仿佛可以看到,一位年逾百岁、白发苍苍的老者以笔墨为铁锹,以热血为营养,仍然俯首大地,勤勤恳恳地耕种,一心只想高等教育学之林枝繁叶茂。

因材施教是潘老师的育人之道,他总能从学生的实际情况出发,敏锐且准确地抓住每位学生的个性特征和学习需求,并根据学生的学习经历和专业特长,调整教学的深度、广度、进度,以适合学生的知识水平和接受能力,更鼓励他们探索感兴趣的研究领域。他不仅注重教师的单向传授,更倾向在探讨、研究和解决问题的“双向互动”中碰撞融合、教学相长。师生平等关系下的密切互动,更加紧密地构建了学术共同体的存在。师生为了共同的价值理念、目标或兴趣,共同从事学术研究和传播,探寻学术真理和奥秘,是潘老师心中的美好夙愿。他一生遵循,一生坚守,也一生践行。“聚是一团火,散作满天星”,因材施教的理念背后,是潘老师对每一位学生所散发的光和热的信任,也是他对每一位学生身上隐形能量的肯定。他为当下的高等教育选才,更为高等教育的未来储备人才。

潘老师的教学是“活的教学”,在有形无形之间让学生的灵魂得到升华。凡进入教育研究院的师生都记得,潘老师每年都会给入学新生上第一堂课,每年也都总会有这样一个话题:进入研究生阶段学习,你是拿文凭,还是做学问?对于这样一个人生话题,许多人在多年之后才会明白。然而,时光已逝,在明白之后已不知道当时是如何回答的了,真是“此中有真意,欲辨已忘言”。在每年的课程开始前,他都会认真地补充和修改讲义,完善要求学生研究的选题;专注地倾听每一名学生的专题研究报告,对每名学生的教态包括仪表、声音、PPT的设计、时间的分配等提出具体要求;密切关注每一名学生的论文选题和研究方向,在例行的周末学术沙龙上不经意地点醒梦中人;坚持带领学生参与社会实践和实地调研,在要求学生体验高等教育理论的意义的同时,教会学生认识高等教育实践的方法;积极鼓励和资助学生参加学术会议、出国访学……他的一丝不苟不仅是其“时中”性格的使然,更是他对所挚爱事业的敬畏的驱使。他是老师,但更像引路人,潜心带领着后辈前行。他是老师,但更像母亲,悉心呵护自己的孩子茁壮成长。

大爱无疆,上善若水,潘老师用人格魅力灌溉着高等教育未来之花。三尺讲台,诉不尽潘老师对教育的挚爱。2017年,97岁的潘老师选择全程站立为本科生讲授《抗战时期的厦门大学》,他追忆76年前自己作为本科生上课的点滴往事,模仿抗战时期萨本栋校长的一举一动,站在本科教育的制高点前瞻未来。在很多大学“仰望蓝天”而把本科教学看低的时候,他站在本科教学的讲台上,为大学的“本”源而来,侃侃而谈却又深入浅出,像是对我们说:“我们就是要站在这儿!”2020年6月,百岁的潘老师进行云端授课,与来自全国各地的4万余名师生互动交流。他与最时髦的教育技术握手相拥,为中国高等教育内涵式发展提供解题思路。

春风化雨,润物无声,写不尽潘老师对学生的大爱。对潘老师来说,他对学生的关爱如同父亲一般,对后辈更有一种爷孙般的“隔代亲”。这是潘老师作为师者的一种本能、一种责任、一种使命。教育家马卡连柯曾说:“没有爱,就没有教育。”“爱生如子、爱生乐教、爱满天下”是对潘老师育人之道的生动诠释。因为有爱,所以平凡的教书育人工作有了生命和灵魂。他会为学生在刊物上发表文章而感到高兴,会和远在海外的学生视频交流并送上嘱托,会牵挂毕业生的就业和家庭,会把自己的积蓄和奖金拿出来设立“懋元奖学金”以支持学生安心求学,平时还预备专项资金资助有需要的学生……潘老师对学生的爱是无私的,这种爱绝非仅仅只是迁就、宽容,它渗透着“严格要求”的内涵。

坚持是一种品格,关心总在细微处。几十年如一日,无论阴雨缠绵,还是艳阳高照,如无特殊情况,潘老师一定会准时出现在每周一上午的学术例会上。无论报告者是硕士生还是知名学者,他都会全神贯注、记好笔记,并提出思考和点评。他对学生从不吝惜褒奖和肯定,对青年学者不避讳提出批评与建议。他像一棵树,始终和后辈们站在一起,并为后辈们提供庇护,也提供清凉的慰藉。对于学生的学位论文,潘老师会让学生将初稿打印出来,自己用红笔逐字逐句地进行修改,密密麻麻的修改意见往往令学生在羞愧满怀的同时激发奋进的力量。对于学生的课程作业,潘老师在打分之前都会仔细地阅读并且写好修改意见,使其在修改之后达到发表的要求。细微之处见精神,寻常之处见功夫,一笔一画、字里行间无不体现出潘老师爱岗敬业、严谨治学、学识渊博、关心每一个学生成长成才的拳拳之心。学生毕业后,潘老师仍然关心学生的成长。有学生当了领导,他会给他们打电话,要他们在繁杂的行政事务之中不要放弃高等教育研究;有学生毕业后从事与专业无关的工作,他或者帮忙留意合适的工作机会使他们能够回归高等教育研究,或者帮助他们结合自身的优势选择合适的研究方向。

学为人师,行为世范,潘老师用一生书写着大写的“人”。潘老师是“学为人师”的楷模,心无旁骛地用一生的坚定助推高等教育学扎根中国大地,汇入世界洪流。他是“行为世范”的代表,尽心竭力地用一生的践行书写大写之“人”,成就大写之“人”。他用双脚和拐杖丈量中国大地,也用心胸和见识反哺人生哲思。有力量,有召唤,有感动。他在一言一行中传递温柔而坚韧的力量,在一举一动中细描学者和知识的伟岸,更在一颦一笑中给予支持和依靠的臂膀。他对高等教育之爱,一如他对晚辈学生之爱,热烈而深沉,无声而无疆。潘老师不止一次地说过:“假如有来生,我还愿意当老师。”桃李不言,下自成蹊。在厦大教育研究院,到目前为止,潘老师直接或间接地培养了1085名高等教育学研究生,其中,硕士759名,博士326人,他们如星星之火分布在全国乃至世界各地,活跃在高等教育研究和管理的一线。他们携带着潘老师播下的火种和爱生育人的精神,耕耘在中国高等教育学科的辽阔沃野上,承前启后,继往开来,书写高等教育学更加美好的明天。

有人曾把潘老师形容为“时中之师”,其实,他就是从汕头时中中学走出来的“时中之子”,“时中”既是他的品格和出身符号,也是他的高等教育思想和理论的根基,更是他从事高等教育研究的世界观和方法论。他从教以来始终保持着“时中之师”的风范,在学术研究上始终恪守“时中之道”,真正做到了一个学者应有的“时中之境”。在我看来,“时中”是理解潘老师为人、为师、为道的重要切入点,他的高等教育思想体系中,深深隐含着中华优秀传统之正道;他的百岁人生,时时彰显着中国传统文化的精神魅力。任何人都很难与时间抗衡,可潘老师偏偏与时间赛跑。潘老师对我国高等教育学科的贡献有目共睹,把他称为高等教育学科的中国符号恰如其分。他是中国百年教育的见证人,他百年受教、从教、研究的经历,正是中国百年教育包括高等教育的真实写照,也是中国百年教育的活教材,是一部观测中国百年教育的探照灯。他的人生不仅仅穿透了中国百年教育的历史时空,而且像一条金丝线,把中国百年教育的点点滴滴串联起来。他几十年如一日,谦虚勤勉,孜孜不倦,捧着一颗心来,不断求索高等教育的发展规律;中国高等教育研究,幸运有潘老师;作为弟子,有师如此,夫复何求?

(本文发表在《高等教育研究》2020年第七期。在写作过程中,得到别敦荣教授的修改建议暨卢彩晨教授、李枭鹰教授、薛成龙博士、郑宏博士、黄巨臣博士、郭瀛霞硕士、李文同学等提供素材,谨此致谢。)

参考文献:

[1] 潘懋元,陈春梅,粟红蕾.关于高等教育若干问题的思考[J].社会科学家,2017(2):3-8.

[2] 潘懋元.高等教育理论研究必须更好地为实践服务[J].高等教育研究,1997(4):1-4.

[3] [10]潘懋元.大学应当研究自己——中国高等教育科学研究的发展与特征[J].大学教育科学,2003(1):1-4.

[4] 潘懋元.30年来中国高等教育研究的发展轨迹与成就——《中国高等教育学中青年学者论丛》总序[J].高等教育研究,2008(8):1-4.

[5] 潘懋元. 教育史是教育理论的源泉[J]. 河北师范大学学报(教育科学版), 2013(1):5-6.

[6] 潘懋元.关于我国高等教育科学研究的思考[J].上海高教研究,1991(1):17-20.

[7] 潘懋元. 中国高等教育研究的历史与未来[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2006(5):7-12.

[8] 潘懋元.中国高等教育科学:世纪末的回顾与展望[J].天津市教科院报,2001(2):8-12.

[9] 厦门大学教育研究院.潘懋元老师在厦门大学教育研究院40周年庆祝会上的讲话[EB/OL].https://ihe.xmu.edu.cn/2018/0528/c16595a343437/page.htm,2018-05-28/2020-07-01.

[11] 胡建华.高等教育学科建设与发展的中国道路———研习潘懋元先生的高等教育思想[J].山东高等教育,2015(6):78-84.

[12] [13] 约翰·布鲁贝克.高等教育哲学[M].王承绪,郑继伟等,译.杭州:浙江教育出版社,2001:17.

[14] 胡建华.潘老师引领我的学术成长[J].江苏高教,2020(5):1-4.

[15] 许美德.思想肖像:中国知名教育家的故事[M].周勇等,译.北京:教育科学出版社,2008:100.

[16][17] 邬大光.时中之圣 方寸海纳 —— 2020庚子年访谈潘懋元老师[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/zdGlYJ-zeT6ZRc9eqFolRw,2020-06-01/2020-07-01.

Pan Maoyuan: The Chinese Symbol of Higher Education

Abstract: Pan Maoyuan’s 100-year life is a true portrayal of the spirit and practice of Chinese intellectuals for a century. His destiny is intertwined with the establishment, evolution, and development of our country’s higher education disciplines, which provides us with an opportunity to review the history of the disciplines.As a teacher, his meaning and value have surpassed the individual, he is a Chinese symbol of higher education. Behind this symbol is rich value connotation, full of multiple meanings of history and reality, academics and life.Pan Maoyuan’s domestic higher education disciplinary symbols, the theoretical symbols of internal and external relations, the international symbols of higher education research on the world stage, and the “Mr.” symbol for cultivating talents are no longer static,but a development process that keeps pace with the times. He carries the value pursuit of the development of a local discipline, highlighting the unique spiritual temperament and symbol of the times of the “Chinese educator”. The portrayal of Mr. Pan is a tribute to this subject pioneer, explorer, and leader, as well as a summary of the times of Chinese higher education in chemistry.

Key Words: Higher Education Discipline; Chinese Symbols; Discipline Construction