作者简介:康宁,北京大学管理学博士,研究员,现任中国教育出版传媒集团副董事长,主要研究方向为高等教育经济与管理。北京 100089;张其龙,新西兰奥克兰大学教育学博士,现任新西兰国立理工学院高级讲师,主要研究方向为早期教育,跨学科比较教育。新西兰 罗托鲁瓦 3046

内容提要:政府、市场和大学之间相互依存却又相互“博弈”的关系在高等教育资源配置这一环节中表现得淋漓尽致。通过对西方国家最近十年有关高等教育资源配置实践的英文学术文献的层剖缕析,我们发现:(1)由于种种原因,西方的大学已经告别“衣食无忧”的时代,它们已经不能完全依赖政府的财政资助而生存,相反,它们几近依赖乃至屈服于市场,而这不仅已经导致学生经济负担的加重,而且可能将颠覆西方大学的宗旨;(2)为了解决大学自治和大学社会责任这一对矛盾,西方国家普遍实施基于业绩的资助制度,然而因为复杂的原因,这一制度本身存在一系列难以解决的问题;(3)伴随着新一轮高等教育的国际竞争,西方国家非常重视大学的国际化、促进和优化捐赠制度以及实施向需求侧(学生)倾斜的资助制度创新。

关 键 词:高等教育 资源配置 资助创新 国际化

标题注释:国家社会科学基金教育学项目“我国高等教育资源配置转型程度趋势研究”(BFA110031)。

作为1978年以来中国教育改革的逻辑起点,我国高等教育大众化迄今已取得举世瞩目成绩,高等教育从极端稀缺发展到全球规模第一。是依靠怎样的力量完成了这个过程?又要在怎样的起点上实现更高的效益选择?这都离不开一个重要命题,即选择什么样的资源配置方式以达到发展的目的。改革开放前后中国高等教育走过了截然不同的道路,37年的高等教育转型与制度变迁的一条有效路径选择,是中央政府主导下的正式制度安排与各地方和大学的自主创新及竞争性机制的结合。在新一轮全球化一流大学的竞争下,政府与市场各自在高等教育资源配置中又扮演何种角色?尽管国情不同,但鉴于高等教育的自身规律,西方国家在高等教育资源配置领域遇到过的问题及其解决办法,对我国转型期高等教育资源配置的制度创新有重要启示作用。因此,本文借助“系统文献综述”①的研究方法,较系统地呈现和透析最近十年英文文献中描述的西方国家高等教育资源配置实践的主要特征和趋势,以期为我国高等教育资源配置提供参照②。

一、大学正被迫减少对政府的财政依赖而屈服于市场

(一)欧洲和英国高等教育“全民福利”时代的终结

研究者普遍认为,尽管传统上很多西方国家特别是欧洲福利国家将高等教育视为公共事业和全民福利,但这一传统正在被摒弃。在十余年前的英国,看到越来越多的国家实施高等教育收费并放开收费标准,很多人已经认为免费高等教育的政策理念过时、不可持续。2009年,英国高等教育的主管部门由教育部变为掌管行业政策的商务、创新和技能部。这一转换标志着英国的高等教育政策制定已经直接交给规范的市场机制。英国《2011年白皮书》的新政策目标包括:减少政府赤字并同时维持或增加高等教育收入;通过促使高等教育更多满足学生需求而优化学生经验。这些政策可以视作以新自由理论为基础的市场导向[1]。为稳固、强化这一消费者导向的市场机制,《2011年白皮书》注重有关毕业生就业和收入所得的信息,这使得高等教育市场被定义为就业市场的代理[1]。Choi(2015)认为这些新政策建立了现代资本主义经济中典型的规范的市场机制[1]。对这一市场化性质,Williams(2012)进行了更为直白的表述:“2011年公共支出的削减代表着高等教育政策的根本性变化。高等教育从被视作一项公共服务,变成被明确地认定为主要为个人谋利的活动。政府的角色现在只限于质量规范和在有明显市场失败可能情况下进行服务购买”[2]54。值得注意的是,价值观趋于保护公共事业、反对市场化的英国工党在本世纪初也不得不加入到这一全球趋势中,因为正是在工党执政的1997-2010年间,英国终结了普遍免学费,开启了学费大涨的时代。因此,有人认为高等教育市场化对传统上反对公共事业市场化的工党来说是一个魔咒[3],在党内饱受争议。如工党议员Ian Gibson博士在国会辩论时质问他的工党同僚:“难道我们要将市场化、市场力等进行到让教育和高等教育丧失其原有的目的意义吗?”[3]87。

(二)大学的私有化和公司化趋势

这一趋势很明显,本文仅以英文文献中的日本和澳大利亚为例。日本文部科学省早在2004年便颁布《国立大学法人化法》。该法案旨在授予大学校长裁量权,鼓励大学的财政独立和行政自治。该法案改变了国立大学的司法地位,由政府拥有的公共机构变成了独立的公共行政机构。通过公立大学公司化,公立大学的创立者可以是任何非政府法律实体,但是公立大学的性质保持不变[4]。

在澳大利亚,“Nelson改革”(2000-2008)的一个主要目标便是将大学改造成公司实体,从而符合盈利、提高效益和生产率等新自由主义理念。也是在此期间,国际学生作为潜在的收入来源被充分认识,而海外学生教学被重新归类,由“援助”类别变为“贸易”类别[5]。实际上,出于同样“提高效益”的宗旨,大学公司化在更早的“Dawkins年代”(1987-1991)便已有迹可寻。“Dawkins年代”若干改革议题中,便包括“改变大学理事会的构成使其更像公司董事会”[5]452。尽管大学公司化已成为政策主流,但对此有不少反对的声音。大学公司化后彻底改变了大学传统的学术社区集体决策的常规,而代之以由大学行政部分、政府官员和工商代表组成的由上而下的管理系统[6]。由于经理们经由一个由校外人士控制的校董会任命并对其负责,这些经理就没有特别的理由要按大学内部的支持程度行事。而事实上的动因恰恰相反,经理们努力迎合的校董会成员恰恰是个个持有公司董事会的思维而非学术团队的思维。这会反映到大大小小的事物当中,小的方面的例子便是公司化的语汇,如大学的“品牌”,好像大学是一个销售洗衣粉的机构。更重要的变化是在管理和学术之间权力关系的逆转。如今澳大利亚大学普遍感到学术团队文化被管理主义者文化取代,大学的经理们视自己为大学社区的主人而不是公仆。现在大学的管理层撇开教职员工专断大学的公司化目标,而不是协助教职员工实施共同的目标。这都表明大学的管理层已经严重脱离员工,从而有害于他们管理的机构[6]。Allan Patience教授的案例便是明证。他当时是维多利亚理工大学政治学教授,也是学校教师推选的大学理事会成员。由于他批评了一项资源分配计划,包括花费10万澳元用于一个体育馆内公司展台,学校曾一度切断他的工作邮箱和对其的科研资助,理由是他的批评构成诽谤,但大学随后拒绝提供这项指控的依据[6]。Harris(2014)认为这一案例的惊人之处不仅在于对学术自由的侵犯,更表明由于大学学术社区推选的成员在理事会中占少数,理事会成员的职位并不能提供任何保护[6]。

(三)财政拨款的递减趋势和学费的递增趋势

大学的市场化、私有化和公司化以及全球经济的放缓,带来政府直接资助的大幅减少和学费的大幅增加,最近十年的相关英文文献充斥着对这一趋势的渲染。1980年,英国《公共费用白皮书》宣布高等教育费用在此后三年间削减15%。这是战后英国政府投入高等教育资金的首次减少,而此前已经削减了用于资助非欧盟国际学生的费用[2,7]。1990年,英国开始对国内和欧盟学生逐步用由学生支配的贷款代替由学校支配的助学金。英国1998年《教学与高等教育法案》规定入学时须缴付的1000英镑学费,用学生贷款支付,次年实施。自此,英国高等教育普遍免学费的时代终结。英国2004年《高等教育法案》将可依据毕业生收入标准(年薪15000英镑以上)要求偿还的可变的学费标准提高到上限3000英镑,于2006年生效[2]。此后,学费上涨至6500英镑,而英国《2011年白皮书》又将学费上限提高到9000英镑[7]。由学生贷款取代助学金的实质在于把政府直接拨给大学的学费补助转化为由学生决定向谁支付,从而赋予学生的购买决定权。通过将学费上限上调(由3000英镑到9000英镑),大部分的政府资金流向学生贷款,而给大学的直接拨款相应大大减少。这一政策将经济权力从政府和大学转移到学生消费者,并造成价格的大幅浮动。最关键的是,因为大部分毕业生将达到偿还贷款的最低收入门槛,从长远看,该政策是减少政府开支的[1]。Carpentier(2012)认为,英国《2011年白皮书》将由学生贷款支付的学费上限从6500英镑提高到9000英镑,可以看作未来更长时期趋势的一部分[7]。

根据Mitchell,Palacios和Leachman(2014)引用的数据,在美国,政府用于高等教育的资金在2008年金融危机后大幅削减,削减幅度为学生人均2026美元或23%。金融危机后,美国大学普遍提高学费,以弥补政府拨款的减少和支出的增加。扣除通胀率,美国四年制公立大学2007-2008学年度的学费增长达1936美元或28%。而在亚利桑那州,增长率则高达80%以上,弗罗里达和乔治亚两州均超过66%。尽管联邦政府的学生补助有所增加,但无法弥补学费的增长。在过去20年间,入读四年制公立大学或学院的费用的增长远远超过收入增长的中数。学费的大幅上涨加速了政府降低大学投入、将费用由州政府转嫁给学生这一长期趋势[8-9]。

在澳大利亚,20世纪80年代进行了一波高等教育改革,主要目标包括:对高等教育科研经费进行选择性投入,将高等教育的一些费用从政府转化到个人或私有行业。1989年,恢复学费制度,大学生须支付实际发生费用的约1/5。此后,基本的趋势是大学学生人数激增,而政府对高等教育的支出减少。这迫使高等教育机构自筹经费,主要途径是削减内部开支和增加国际学生学费[5]。为了节省内部开支,2010年,澳大利亚大学聘用了67000名临时教学人员;2012年,澳大利亚大学大约60%的教学和研究岗位采用临时和短期合同。在增加学费方面,在1990-2000年的10年间,国际学生的人数从24998人上升到95607人[10]。

通过增加学费分担政府财政也是加拿大高等教育的做法。1994年加拿大大学的学费收入为6.7亿加元,而到2010年,学费收入则增加到28亿加元。这一增加除了由于学生人数的增加,还源于学费标准的提高。学费在大学经费中的重要性显著提高——1994年的学费收入相当于政府对高校基本运营拨款的不到一半,而2010年的学费收入则相当于政府拨款的1.2倍[11]。加拿大对国内学生的学费的增加幅度有上限规定,但对国际学生的学费标准则完全没有限制,以鼓励大学之间竞争招收国际学生[11]。

芬兰有着对教育和科研进行大量投入的传统。2011年,芬兰对高等教育的投入占GDP的1.9%,超过OECD的平均数1.6%。由于公共支出的削减,2011-2014年间,用于教育和科研的支出削减10%,从而造成高等教育经费削减达4.5亿欧元。目前芬兰政府对高等教育的经费投入占国家总预算拨款的4.2%。和前述国家不同,芬兰的宪法规定对所有的学生免学费(学生会会员费除外),因而难以靠提高学费解决经费问题[12]。但从西方国家的整体看,采用学生贷款方式让学生分担政府财政是主流和趋势。Woodhall(2007)以美国、瑞典和德国为例,将“学生分担费用”这一政策描述为“世界通行”[13]。

二、基于业绩的资助制度:政府套在大学头上的“紧箍咒”?

(一)基于业绩的资助制度在美国

在美国,由于联邦政府和高等教育机构的直接关系很有限,基于业绩的资助(performance-based funding)大多在州政府层面实施。田纳西州于1978年率先引入基于业绩的资助系统,随后许多州效法[14]。这种新问责机制于上个世纪90年代中在美国各州迅速推广开来,到本世纪初,大多数州已经具有一种或多种基于业绩的问责机制[5]。田纳西州的基于业绩的资助系统原先只与少量的州高等教育预算挂钩,而最近则发展为100%挂钩[14]。尽管美国各州基于业绩的资助政策的内容有显著差异,但也有若干值得注意的趋势。各州最多使用的测量业绩的指标是学生毕业率,其次是学生保留率、少数民族或低收入学生成绩、授予学位的数量、成本效益的各项测量数据、科研生产率、校外科研资助的获得情况、师生多元化、学生毕业考试及格率、执照考试或全国学习评估考试[16]。Miao(2012)对美国六个州(俄亥俄、宾夕法尼亚、印第安纳、田纳西、华盛顿和路易安娜)的基于业绩的资助系统的建立和最佳实践进行了分析,发现基于业绩资助的基本模式有三个[17]。一个是基于产出的资助公式,如田纳西州使用的将业绩测量系统植入州资助系统。这些系统不是设定特定目标,而是通过提供经济刺激使得学校在某些领域产生积极成果,如提供获得学分和学位的学生人数。学校可以通过提高在这些测量系统中的成绩来增加总资助。基于产出的资助公式常常包含学校办学宗旨和学生组成成分变量。第一个模式是业绩专款,即从业高等教育拨款中划拨一定比例的经费用来进行业绩资助。款项可以从既有预算中出,也可另出。学校通过拿出达到或超过特定目标的成绩竞争业绩基金的份额。宾夕法尼亚州使用的便是这一模式。第三种模式叫业绩合同,即州政府和学校之间订立个别化的协议,如果完成特定的目标,州将保证一定量的资助。路易安娜州的《GRAD法案》就是这种模式。

(二)基于业绩的资助制度在英国和欧盟

在英国,教学补助的配置完全按照基于投入的指标,而科研补助的配置则基本上完全是基于业绩的[18]。投入的指标指使用的资源和/或进行的活动,如招进的学生人数或使用的教室面积。业绩指标是基于教学或科研产出的指标,如累积的学分、授予的学位数、科研出版物的数量和质量以及获得的专利或授权数,还包括一些不太常用的指标如毕业生就业率、毕业生就业与所学相关程度、学校获得额外资助情况等[18]。英国高等教育资助理事会(HEFCE)于1986年发起了英国大学“科研评估机制”(Research Assessment Exercise,RAE)。该机制主要是借由推选的专家组的同行评审机制。各大学据此测评机制获得不同的评级。以这一评级作为依据,90%以上的科研基金被一次性下拨给大学[18]。

根据欧盟委员会(European-Commission)10年前的一份文件,欧盟应该依据大学的作为而非大学的名头进行财政资助,注重大学的产出而非投入。竞标性的资助应基于机构评估系统和多样化的业绩指标,而评估系统须具有明确的定义目标,业绩指标须具有可参照的国际标准[19]。位于荷兰的高等教育政策研究中心(CHEPS)就欧盟各国对业绩拨款机制的态度进行过一项调查。该调查显示,在德国、法国、荷兰、葡萄牙和英国,对公立大学的公共运营资助采用业绩拨款被视作“非常重要”。不过,对1995年和2008年的情形进行的对比显示,合同拨款模式正受到重视。在德国,合同拨款模式被视为“非常重要”,而在法国则被视为“重要”。在荷兰(公立大学),和产出相关的标准(如学位授予数量、学分完成数量、考试通过率、论文发表数量、获得资助金额等被视作“非常重要”[19]。在荷兰,对研究型大学的教学资助一部分基于业绩,一部分基于往年每所大学的固定资助额,一部分基于招生人数。业绩测评的指标包括学士和硕士学位授予数量,而这方面占总教学资助的一半。学科因素也有一定影响。例如,经济学的学士学位获得的资助较医学学士学位要少。基于往年资助金额占较大比例,目的是保持大学财政的稳定性。相比之下,与产出相关的标准在葡萄牙和瑞士的重要性则显得不足[18]。欧盟不少国家也使用高等教育资助业绩指标的全国系统,如丹麦、芬兰、挪威、比利时和瑞典等[20]。

(三)基于业绩的资助制度在澳大利亚

与英国相类似,“澳大利亚优异科研机制”(Excellence in Research for Australia,ERA)则是澳大利亚政府使用的由同行评审提供的全国评级系统[20]。在澳大利亚,2000-2008年的高等教育改革首次对大学的教学引入业绩资助机制。这也是该国有史以来第一次对大学的教学给予足够的重视,并对取得教学优异评级的大学给予足够的财政奖励和公共认可[5]。澳大利亚的“指标框架”包括4个类别12项指标:1.学生参与(本科生、低社会经济地位学生、其他少数群体);2.学生经验(本科生保留率、满意度);3.学生获得(不同群体学生的进步和保留率);4.学习成果的质量(教师资历、学习成果、就业、毕业生去向、深造)。自上世纪90年代开始,澳大利亚政府强调建立大学独特规格(profile)的重要性,政府并没有为大学设定规格,而是要求各大学自己设定自己的办学宗旨和目标。自2008年开始,实施“基于任务的合约”(mission-based compact),以使各校形成与政府改革目标相一致的整体战略框架。首批基于任务的合约于2011年生效,合约期为3至5年。该合约是政府与学校之间有关资助和个别化战略责任的协议。该协议内容包含学校办学宗旨,教学、研究与创新的优先发展事项,实现优先事项的策略以及政府资助的方式,还包括一些更广的方面,如区域角色和服务特定学生群体(即低社会经济地位学生和其他代表性低的学生)。至2011年,已有41所高等教育机构和政府订立该协议。许多学校签订的合约承诺在如下方面进行改进:学生经验和成果、第一年保留率、学生考评方式、教师专业发展[21]。

(四)基于业绩的资助制度未来展望

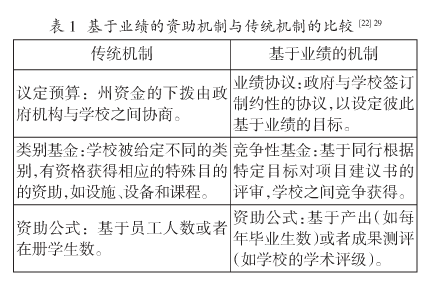

到2010年,全球至少成立了14家类似于英国科研评估机制(RAE)的基于业绩的科研资助系统[20]。尽管基于业绩的资助机制已成为国际趋势,但各国的具体做法并不相同:一方面,如何将业绩信息包括在预算文件中以及包括到何种程度,各国不同;另一方面,预算的基础(现金、收益)不同。同时,高等教育行业也面临可比照其他公共行业的挑战(如不断增长的学生需求和财政资源的有限增长)。和其他公共行业一样,基于业绩的资助机制代表着高等教育资助的一项重要创新。基于业绩的配置机制与传统的配置方式的不同在于:①基于业绩的配置机制试图奖励高等教育机构的实际取得的业绩而非事先承诺的业绩;②业绩指标的运用反映公共政策的目标而非高等教育机构的需求(如员工人数);③基于业绩的配置机制能给高等教育机构改进工作提供激励因素[22]。Strehl等人(2007)归纳了传统的资助机制和基于业绩的资助机制的区别,详见表1。

虽然基于业绩的资助机制具有优势,但有研究者报告说它的实际效果并不佳。在1979-2007年间,美国有26个州实施基于业绩的资助机制,但在此期间却有14个州在试行一段时间后叫停[17,23]。叫停的原因不一而足。首先,该机制容易造成高等教育机构财政动荡[23]。其次,在本世纪前5年间,美国各州财政收入下滑,导致本来就被视作“附加物”的基于业绩的资助机制在州预算中迅即被划去[23]。再次,该机制缺乏来自高等教育机构的持续的支持配合,以及失去该机制的其他关键支持方[9,23]。这也包括资助项目本身存在的诸多瑕疵,例如它的设计者们无法正确地将学校的测量指标和州目标对接,或是无法照顾学校的办学宗旨[23-25]。Harnisch(2011)认为基于业绩的资助机制在过去30多年里成败交织[23]。Shin(2010)的研究则得出这样的结论——实施基于业绩资助机制的各州并未看到高校的机构业绩有明显改观[15]。Dougherty和Reddy(2011)的研究发现,将财政资助和产出挂钩对高校的即时影响表现在资助额的变化、高校对州优先方向和自身机构业绩的意识增强以及高校之间地位竞争的加剧等。但Dougherty和Reddy同时发现,没有可信的数据证明基于业绩的资助确实导致业绩的最终提高,包括学生保留率、毕亚率的提高等[25]。Nisar(2015)则得出结论:虽然一些机构层面的分析发现了基于业绩资助政策的正面影响,但大多数国家层面或国际层面的关于高等教育中基于业绩的资助政策的评审表明,该政策的成功是有限的[14]。

对于基于业绩的科研资助,研究者则有别样的视角。Hicks(2012)声称,“对基于业绩的科研资助人们有着一种错觉。实际上,是这种机制制造的对声望的竞争在激励,而非资助本身在激励”[20]251。Hicks引用文献说,基于业绩的科研资助容易强化学术精英们掌控科研资源的特权,从而背离平等、多元等重要价值。

三、涉及高等教育资源配置的三大现象:资助创新、捐赠和大学国际化

(一)资助创新:由供给侧资助模式向需求侧资助模式的转变

政府对高等教育财政资助方式的创新可从两个维度分析:一个是输入/输出维度(input/output dimension),一个是需求/供给侧维度(demand/supply side dimension)。一方面,鉴别输入和输出的定向程度,另一方面,鉴别需求和供给在政府资助机制中起多大作用,即该资助系统的市场方向。如果大学是政府资金的接收者,不管是否一次性拨款或专项建设拨款,则此类资助为供给侧资助。如果学生从政府接收资助(通过助学金或代金券)或者大学通过科研基金竞标而得到资助,则此类资助为需求侧资助[18]。Lacy和Tandberg(2014)介绍的以下几项源于美国的资助创新,值得注意。

学费定价权下放。支持学费定价权下放的主要论点是应该由市场驱动价格,而且一旦解除人为的价格控制,高等教育机构之间便会在教学质量上展开竞争,而学生则会“用脚投票”。美国的一些州已经将学费定价权从州政府下放,允许各高校自己设定学费标准[26]

代金券项目。科罗拉多州政府用本来直接拨到高校的钱设立了一个叫作“科罗拉多机会基金”的助学项目,使得所有科罗拉多居民均能使用该基金冲抵他们在其所选择的公立(或合格的私立)高校的总花费。代金券计划是法律促使高校争夺生源的一个极端案例[26]。

学费预付计划和“529储蓄”计划。学费预付计划允许购买者通过以今天的价格买下明天的学分来锁定某一学费标准,以防止学费上涨。“529储蓄”计划是一项高校储蓄和学费预付计划,以美国《国内税收法典》第529条命名。它是高校储蓄账户,投资的本金无需缴纳资本利得税,许多州允许用从州收入税中扣除储蓄本金的付出。这两个计划均允许学生选择和再选择他们报读的高校[26]。

奖优计划。该计划鼓励学生的学业成绩及报读本州高校,同时允许有限的择校[26]。

上述资助创新政策总体上采取需求/供给侧思维,而着眼于对需求侧的直接资助,从而通过授予学生更大的择校权而强化高等学校之间的竞争。英国《2011年白皮书》便是运用更多实施市场制约的规范机制解决需求侧和供求侧。其新自由主义层面通过三个维度得到清楚表达。第一维度是需求侧,即消费者的喜好必须在可供消费者的选择上得到完全反映。第二维度是供给侧,即供给必须服从因顾客喜好而产生的需求③。第三维度是帮助市场更好运行的规范机制(regulatory mechanism),而这是通过确保信息透明和减少可能导致市场失败的外部影响而实现的[1]。在提出供给侧时,《2011年白皮书》宣称消费者主义并明确指出:“将经济权力放在学习者手中使得学生的选择有了意义”[1]62。

(二)捐赠:能不能靠慈善解决大学财政困难?

捐赠(philanthropic endowment)对西方大学的发展功不可没。1996年,加拿大安大略省政府引入了“捐助匹配计划”(安大略学生机会信托基金),鼓励私人对高等教育投资,凡捐赠用于资助财政的,省政府将进行匹配性拨款。这项匹配计划有效地通过私人捐助者使得市场在一所大学的院系内指导政府资金的划拨,而不是由大学划拨给更需要的部门。这一计划的结构促使与各校省内招生名额相对应的资金的不均衡分配,因而推动机构多样化。2005年,安大略省政府用另一捐助匹配计划“安大略学生支持信托”取代了“安大略学生机会信托基金”,直至该计划于2012年被停止。尽管政府投入资金不如第一个计划多,“安大略学生支持信托计划”每年为大学和学院提供5000万加元的资金,其中3830万属于本来就划拨到大学的钱。从2005-2006年度至2011-2012年度,安大略省大学接受的总资助达到2.38亿加元。政府给大学设定代表其在该计划年捐助量中所占份额的年资助上限,从而造成大学为少量的资助和慈善款而竞争的筹款环境。省政府给予既往筹款业绩有限的大学3比1的捐赠匹配,以鼓励这些大学提升筹款能力。这项计划通过依据各校省内招生额设定筹款上限来控制市场的影响[11]。

2004年,英国政府发表了一份题为《不断增长的对高等教育的自愿给予》的报告,建议在英国的大学增加筹款量。该报告称,有6亿英镑潜在的高等教育资金等着大学通过开展各自的筹款项目去获得。Proper(2009)指出,尽管筹款已经静悄悄地在英国大学里成长超过十年,但直到该报告发表才产生了具体的计划。2006年,英国政府宣布了一项为期三年的匹配资助计划,产生了高达相当于1320万英镑的私人资金用于中学后教育。2006年11月,剑桥大学成为第一所因为捐助而雇用专业“首席投资官”的英国大学。2007年2月,布莱尔政府宣布另一项匹配计划,这次产生的资金达到6个亿,从而推动了慈善捐赠[22]。

美国高等教育机构中私立学院占2/3,大多由慈善机构设立,在创立初期,由自愿支持者和政府共同资助。起初,大多数自愿支持来自英国。1819年,美国最高法院在对Dartmouth v.Woodward一案的审理中判定,政府发照特许一教育机构运营本身并不能将此机构变成政府的实体,特别是,州政府不能随意改变学校董事会的构成。在实践中,这使得州和地方政府很不情愿资助他们不能控制的机构,从而造成州资助一部分教育机构而私立机构则自筹资金的双轨制。这一区隔在美国是理所当然的,但其他国家不会将政府的和非营利实体如此区隔。教会学校长期以来都是美国善款的主要目的地,这些学校作为教堂的延伸体运营。不过,尽管有频繁的捐赠,这些学校资助的大部分还是来自于学费和其他收费。那些在捐赠者看来数额可观的捐赠,用于学校的运营还是捉襟见肘。极少数学校能够筹到足够捐款,不用担心学校的生存,甚至能够积累善款,只使用利息部分,但这些仅是例外。尽管美国的自愿赠与纪录亮丽,但高等教育的主要资金来源不是慈善。联邦、州、市和县的拨款,来自学生的学杂费以及对非教育机构的直接拨付款等,按不同比例混搭,构成了大多数学校的预算主体。在美国,只有很少一部分学院和大学拥有大量捐款或从慈善中解决预算的一大部分。美国私立四年制高校的善款占总收入的平均比率为31.55%,而2000年公立四年制高校的同一个数字只有1.3%。捐赠的数额因校而异,2005年的均数为3.44亿美元,中数为5000万美元。最大一笔捐款(哈佛大学)几乎是第二大笔捐款的两倍。捐款分布非常偏离正态分布[27]。

在英国,捐赠和投资收入和经济周期有一定相关。善款曾经占大学资源的15%,但这一数字到二战后初期降到了1%。慈善收入在上世纪70年代经济危机期间受到重创,但到上世纪80年代中期得到显著恢复,达到4%,而这阶段的政府资助还是处于削减期。不过,这一长期的趋势中隐藏着慈善收入对诸如1998年和2008年经济下滑等经济冲击的敏感性。目前的危机对捐赠水平和受市场亏损影响的捐赠回报都有影响。在英国,2011年的投资收入降低30%。在慈善一直做得很好很持续的美国,2009年大学接收捐赠额减少1200亿美元,这也解释了为什么学费上涨而按学生数计算的人均收入却降低。这一发展趋势让人产生了一个疑问:到底能不能靠慈善解决学校财政困难?[7]

(三)高等教育的国家战略:政府对大学国际化的资助

近年来,为了加强大学的国际化,提升、强化大学的国际地位,日本政府实施了多个财政投资、资助计划,如“21世纪卓越中心计划”(2002-2009)和“全球卓越中心计划”(2007-2014)。这些计划对具有国际竞争力的大学研究中心进行为期五年的资助,目的是提高研究业绩,培养新一代科研人员。此外,还有各类型不同的资助项目,旨在扶持大学的研究生院和研究所成为世界一流,如“世界顶尖国际研究中心倡议计划”(为期10年)。2005年,日本政府实施为期五年的“设立大学国际总部战略基金”计划,被选择参与该项计划的每所大学每年接受1000万至4000万日元的资助。2011年,日本政府开始实施另一项为期五年的“日本再发明”计划,旨在开发日本大学参与国际活动的能力以及在日本年轻一代中培养全球化人力资源。日本政府还实施两项大型计划,旨在提升日本研究型大学的国际竞争力。第一项计划是开始于2013年的“研究型大学强化促进事业”,该项计划将对22所被选大学资助10年。每年的资助分成三个类别,4亿日元用于四所原帝国大学,3亿日元用于两所原帝国大学、两所综合性国立大学、四所国立的理工类大学、一所私立大学和三个校际研究所,另2亿日元用于一所原帝国大学和一所私立大学。这些资助非直接用于科研活动,而主要用于改进大学和校际研究所的研究战略和管理。第二项计划便是“超级国际化大学计划”,该计划始于2014年,为期10年[28]。

加拿大国际开发署的中心职能是协调加拿大的大学和“加拿大海外发展援助计划”政策的关系。人们普遍认为“加拿大海外发展援助计划”对加拿大大学有深远的影响,主要原因是在资助方面,该计划较之外交与国际贸易部要慷慨得多,使得加拿大大学能够参与大型的、多层次的国际项目。除了通过“加拿大海外发展援助计划”对加拿大大学提供直接资助,加拿大国际开发署也通过对国际开发研究中心和外交与国际贸易部的资助而对国际教育和科研提供间接的支持。这些资助的区别直接在学校和系统层面影响加拿大的高等教育的国际化性质以及学校对联邦政府在海外发展援助和国际文化关系方面的依赖程度[29]。

综上所述④,我们发现:(1)由于种种原因,西方的大学已经告别“衣食无忧”的时代,它们已经不能完全依赖政府的财政资助而生存,相反,它们几近依赖乃至屈服于市场,而这不仅已经导致学生经济负担的加重,而且可能将颠覆西方大学的宗旨;(2)为了解决大学自治和大学社会责任这一对矛盾,西方国家普遍实施基于业绩的资助制度,然而因为复杂的原因,这一制度本身存在一系列难以解决的问题;(3)伴随着新一轮高等教育的国际竞争,西方国家越来越重视大学的国际化、促进和优化捐赠制度以及加大实施资助制度的创新。

注释:

①系统文献综述(systematic literature review)运用明确而严格的标准,对有关特定选题的全部文献进行汇集、评鉴和整合[30],是对科研证据的有价值的概括,在基于证据的决策中扮演重要角色[31]。根据Cronin et al.(2008)采用的文献综述中文献的适时性标准(近10年),本综述的论文选择限于2006年至2015年间出版的相关的英文学术杂志。我们选择文章的标准是:(1)文章的中心内容为高等教育资源配置;(2)文章包含的研究须以西方国家为背景。最终选中供综述的相关论文为178篇,其中142篇来自JIHE杂志,35篇来自“谷歌学术”。本文只引用其中的35篇主要文献。

②限于篇幅和文章重心,特别是各议题的复杂性,在本评述中不对我国的实践作简单联系、比照或建议。

③此处所涉及的供给侧与需求侧概念与国内目前经济界的供给侧概念有一定区别,后者涉及国民经济宏观政策框架,并不是仅仅套用的经济学概念。本文原研究者主要观点倾向于:教育提供方在面对需求方时,更应重视需求者的选择,也即更关注来自市场的需求。

④本评述依据我们对过去十年相关英文学术文献的分析和综合,由于研究、出版周期等因素,所引各研究涵盖的政策和实践的实际年代范围远超出过去十年。由于所选择学术论文的广泛性,我们相信我们归纳的政策和实践趋势不会有大的偏颇。