王建梁 单丽敏(华中师范大学教育学院华中师范大学国际学生教育与发展研究中心,湖北武汉,430079)

摘 要

随着全球化的发展,国际社会对教育问题愈加关注和重视,全球教育治理逐渐成为一种趋势。除却联合国教科文组织、世界银行和经济合作与发展组织等国际组织,2002年成立的“全球教育伙伴关系”(GPE)作为一股新兴力量,在推动全球教育治理的过程中逐渐显露锋芒。GPE经历了改组前和改组后两个发展阶段;主要通过召开会议建立国际共识、提供财政和技术支持以及构建合作伙伴关系三种方式参与全球教育治理。经过十几年的不懈努力,GPE在参与全球教育治理过程中,一方面自身形成了稳定的全球教育治理结构,另一方面推动了全民教育目标的发展,为全球教育治理贡献了自己的一份力量。

关键词

全球教育伙伴关系;全球教育治理;全民教育

20世纪60年代以来,尤其是冷战结束之后,世界发生着深刻而复杂的变化,全球性问题不断增多,人类命运共同体意识不断增强,“全球事务对治理的需求从未如此旺盛”,而任何国家或者国家集团都无法单独回应这种需求,多主体参与的全球治理应运而生。[1]过去几十年,全球治理主要活跃在经济、政治和社会等领域,然而在面对当今错综复杂的全球性问题,尤其是卫生、贫困和难民等问题时,相关学者和国际社会认识到,全球教育治理是全球治理中不可或缺的一方面,有效的全球教育治理将有助于推动全球治理的进程。

全球教育治理的参与者包括民族国家、国际组织、公民社会、私营部门和基金会等。在参与全球教育治理的过程中,不同参与者所擅长的领域和方式均有所不同,它们按照传统的方式或各自发挥作用,或相互合作,但整体而言行动力量较为分散,缺乏整合。成立于2002年的“全球教育伙伴关系”(Global Partnership for Education,GPE)作为一股新兴力量,在全球教育治理中发挥着独特的作用。作为一个伙伴关系组织,GPE汇集了多方利益相关者,包括发展中国家、施援国、国际组织、公民社会、教师组织、私人企业和基金会等,为教育多方利益相关者提供了一个整合空间,各方参与者力量得到统整,从而在推动全球教育教育治理的进程中作为一个整体发挥作用。

一、 GPE的发展历程

“全球教育伙伴关系”(GPE)是一个多方利益相关者的合作伙伴关系和融资平台,鼓励在全球层面和国家层面对发展中国家进行教育支持,关注全球最贫困、最脆弱的儿童和青少年。[2]2002年,世界银行带头发起“全球教育伙伴关系”,期望提高教育援助的国际合作,确保所有儿童有机会完成小学教育。2003年,GPE成立第一个信托基金,开始为发展中国家提供教育经费,其后一年成立第二个信托基金,为发展中国家教育计划提供技术援助。在2005年联合国世界首脑会议上,GPE动员国际社会致力于全民教育,191个成员国代表承诺支持发展中国家实现全民教育,包括通过GPE来协调资源。之后GPE则致力于“不让一个女孩掉队”、“让所有男孩和女孩有学上”的目标中,为提高儿童受教育机会,GPE开发了新的解决方案,帮助儿童解决膳食、学习用品等困难。2009年到2010年,GPE不断加大对发展中国家合作的经费支持。直到2011年,GPE由于各方面问题而进行了品牌重塑和结构重组,之后以全新的形象继续在全民教育和全球教育治理中发挥重要的作用。GPE十几年的发展可以2011年的改组为分界点,大致分为两个发展阶段——改组前和改组后。

(一) GPE改组前

1990年,世界全民教育大会上通过的《世界全民教育宣言》发起了一场为实现所有儿童、青年及成人享有基础教育的全球运动;2000年,世界教育论坛提出了六项全民教育目标;同年的联合国千年宣言,确立了千年发展目标(MDGs),为“全球教育伙伴关系”的创立奠定了基础。面对人类共同的利益,民族国家、国际组织以及非政府组织等纷纷将教育纳入到自己的发展议程。不同国家和地区的教育发展不均衡,且差异显著,因此全民教育目标的实现需要采取多主体参与、多层次、多领域和多形式的方式。为了统整各方行动力量,有效提高教育援助的国际合作,推进全民教育目标的实现,世界银行于2002年带头发起了“全球教育伙伴关系”[2]。

成立之初,GPE作为一个国际多边教育援助框架,其宗旨是在施援方与受援国之间建立合作伙伴关系,推进国家主导的发展战略,提高援助有效性。初始目标主要有三个:逐步实现对发展中国家的承诺,促进教育政策变革和资源有效利用;加强工业化国家的援助力度,对援助资金进行合理分配;以及完善数据收集,改进数据评估。

在其发展过程中,GPE先后成立了两个信托基金,用于支持发展中国家合作伙伴的教育计划,努力投身于实现全民教育的目标。2005年,GPE获得千年计划、世界银行/国际货币基金组织发展委员会(World Bank& IMF Development Committee)的支持,同时也在发展中国家获得了声望,他们期待GPE能够提供新的资源。G8集团的格伦伊格尔斯峰会公报指出:“我们的目标是,每个FTI选定的国家都能发展其能力,并拥有实施可持续教育战略的必要资源。”[3]施援国政府也发表了强烈声明,支持FTI倡议。尽管GPE动员大量额外资源的能力尚未得到验证,但其在促进施援国在国际层面合作中越来越重要。显然,GPE逐渐成为推动国际教育援助合作的重要机制。

虽然GPE作为一种新的筹资机制得到国际社会的认可,但是作为中长期教育改革的框架却并不理想。GPE所提出的规范或基准形式的解决方案是从教育系统分析中得出的,与广泛的社会背景相分离。GPE作为一项全球倡议,很多细节却模糊不清,导致施援国不愿意慷慨解囊。相比于通过GPE进行援助,施援国更倾向于双边援助。GPE在参与全球教育治理虽然更近了一步,但仍然不足以应对达喀尔的承诺。据2011年全民教育全球监测报告,FTI(GPE)在2009年拨款2.22亿美元,而低收入国家的外部资金缺口高达约160亿美元。[4]面对如此大的资金缺口,GPE的现有机制显得力不从心,因而也无法免于国际社会的诟病。

(二) GPE改组后

经过近十年的探索与努力,GPE在参与全球教育治理,推动全民教育目标实现的过程中作出了显著的贡献,也取得了一定的进步,但其自身问题也愈加凸显,于是GPE在2011年进行了重大的结构重组,从原来的“全民教育快车道倡议”(FTI)更名为“全球教育伙伴关系”。

发展到2011年,“全民教育快车道倡议”所面临的问题严重阻碍了其在全球教育治理中发挥更大的作用。一是援助资金匮乏,二是施援方主导的治理结构影响援助效果,三是对脆弱国家和地区教育的支持力度不够。[5] GPE受援国增加,关注领域扩大,但是能够提供的资金却有限。教育援助中持续的资金鸿沟阻碍了GPE参与全球教育治理的进程。自其成立以来,GPE被视为一个鼓励施援国通过催化基金支持全民教育发展的多边机制。与预期不同的是,GPE并没有足够深厚的施援方基础,其发展中国家合作伙伴面临着巨大的资金缺口。其次,GPE治理过于依赖世界银行,且施援国在董事会中占主导地位,发展中国家合作伙伴无处发声。此外,冲突和危机使得国家各领域发展停滞不前,教育也不例外,而且战后重建面临着巨大的政治挑战。而GPE受援对象的确定要求受援国提供可靠的教育计划,对于脆弱国家而言难以实现。

GPE改组后,针对以上问题分别有所改进。为解决资金匮乏的问题,GPE发起“GPE补充运动”(GPE Replenishment Campaign),为2012至2014年筹集15亿美元。2014年,发起第二次资源补充运动,发展中国家和施援伙伴承诺为2015至2018年的发展提供285亿美元。理事会席位中纳入发展中国家合作伙伴以及私营部门和基金会,打破了先前施援国占主导地位的局面,使得多方利益相关者的话语得以表达,同时推动了GPE与世界银行保持更加独立的关系。[6]

此外,GPE先后制定了两个新的战略计划。一个是改组之初, GPE为2012至2015年制订了新的战略计划,将学习环境、教师质量、早期阅读和计算、国家体制、最边缘儿童、以及脆弱和冲突影响国家的儿童纳入到GPE发展进程中。这项战略计划弥补了之前对受冲突影响国家和地区支援有限的不足,进一步推动了GPE在全球教育治理中的参与。为响应联合国最新提出的全球教育目标,GPE在2016年制定了第二个新的发展规划——《GPE2016-2020战略计划》(GPE 2020)。该计划将可持续发展目标4作为GPE下一阶段的发展愿景,期望通过全纳的合作伙伴关系、专注于有效且高效的教育系统和不断增长的资金投入,动员全球和国家努力为实现平等、优质教育和全民学习做出贡献。[7]

截至2016年,GPE吸引了65个发展中国家合作伙伴,30多个施援国家和组织,以及公民社会组织、国际组织(包括联合国教科文组织、联合国儿童基金会和世界银行)和私营部门、基金会(如威廉和弗洛拉·休利特基金会、微软公司和培生集团)。GPE将民族国家、多边机构、公民社会组织、私人企业和基金会等行为主体纳入到理事会中,为多方利益相关者提供了一个平台,使得不同行为主体可以在同一“整合空间”内参与政策制定;另外,GPE合作伙伴间强调无等级指导模式,该模式中所有合作伙伴平等。英国学者斯科尔特(Scholte)曾指出全球治理体现出民主和民主合法性的不足,即使最好的情况下,决策的制定也是基于“非常有限的受影响者”。GPE纳入不同利益相关者,采用民主决策的方式,一定程度上抗衡了这种合法性匮乏的现象,从而确保了全球教育治理的有效性。[8]

二、 GPE参与全球教育治理的方式

早稻田大学卡佐教授(Kazuo)将全球教育治理划分为四种类型,其中第三种是通过国际会议上的政策对话建立国际政策共识,并制定金融合作框架,实施全球治理。[3]GPE参与全球教育治理的方式正是隶属于这种治理类型。[9]

GPE是一个组织,更是一个融资机制,通过向发展中国家合作伙伴提供财政支持和技术支持来促进全民教育和千年发展目标的实现。卡佐认为这是一种新的潜在的全球教育治理模式。[10]经过十几年的发展,全球教育伙伴关系获得了显著的成果,形成了其独特的角色,例如协商教育计划和决策的标准,动员世界各地的公共和私人捐助者提供发展援助,以支持和监测这些计划的实施等,证明了自身在全球教育治理中的价值。具体而言,GPE参与全球教育治理的方式包括通过召开GPE会议,在合作伙伴国内建立国际共识;提供财政和技术支持,提升发展中国家合作伙伴的能力;以成果为导向、相互问责为基础,构建合作伙伴关系。

(一) 召开GPE会议,建立国际共识

GPE理事会每年会召开两次面对面的会议,回顾过去一段时间的进展,并制定战略决策。其主要任务包括参与理事会的报告,就GPE的发展向理事会提供建议;全方面统筹资源的调动,保证援助的持续性与有效性;协调各方行动,促进全民教育目标的实现;为所有不在理事会选区中的利益相关者提供一个交流的渠道并吸纳新会员。[11]除了定期召开的面对面会议,GPE还会以视频会议和邮件会议的形式讨论援助方式或教育领域发展。例如,GPE在今年三月份针对危机中的教育进行了讨论,提出一份“教育危机平台建议草案”,该草案计划建立一个“全球危机平台”,世界各地受危机影响的儿童和青年有数百万,全球和国家行动者可以通过这个平台在政治、行动和财政上满足这些儿童和青年的教育需求。[12]

为达成国际共识,GPE决策往往需要基于大多数理事会成员的同意(至少十票支持),包括代表发展中国家合作伙伴、施援国、公民社会组织或私营企业/私人基金会、以及多边机构的理事会成员。例如,GPE于2016年7月在挪威召开GPE大会,会上通过了“GPE 2020 战略计划”,就GPE的发展目标达成共识。

(二) 提供财政和技术支持,提升发展中国家合作伙伴的能力

自2003年,GPE为发展中国家合作伙伴资助达46亿美元。GPE根据贫困、教育脆弱性和国家脆弱性三个维度来确定受援国,一般选定最贫困且教育需求最大的国家,这些国家儿童辍学率高,学校毕业率低。低收入国家、中低收入国家、小学毕业率低于85%的国家,以及小岛屿和小型内陆发展中国家等都在其自主范围内。参与GPE的65个发展中国家合作伙伴中,包括刚果民主共和国、津巴布韦、阿富汗等世界上最贫穷的国家以及南苏丹、乍得等脆弱和冲突影响的国家。这些国家由于冲突或战乱导致各关键领域行政能力很弱,教育系统几乎崩溃,他们的教育发展极度依赖施援方。仅有财政支持还不足以推动受援国教育的发展,因此,GPE通过为受援国提供财政支持和技术支持,提升受援国的能力。

GPE为这些伙伴国提供初始援助,帮助教育部门规划进程。当发展中国家政府带头规划并负责实施时,GPE帮助受援国基于国情进行教育需求分析,加强其技术能力,并引进其他国家的人才和资源。大部分受援国都有正式的利益相关者合作论坛,也称作“本地教育联盟”(local education group,LEG)。GPE积极支持公民社会、私营企业以及教师组织在当地教育集团中的参与。同时,GPE支持受援国规划进程的研究,促进不同国家之间共享最佳实践经验,例如为发展中国家合作伙伴创造机会,让他们讨论并从彼此经验中学习。GPE帮助受援国制定教育计划,并监测其实施,这大大增加了施援方的信心,从而为受援国吸引到更好的财政支持。

(三) 基于结果导向、相互问责,构建合作伙伴关系

GPE为全球教育治理构建了一种全球性的合作伙伴关系,有利于更好地调动全球力量帮助发展中国家发展教育,但是这种合作伙伴关系必须建立在成果导向和相互问责的基础上,否则很难达到预期成效。

GPE采用成果导向的援助方式,每项援助的后续资金拨付与受援国教育目标实现程度相联系,若援助没有达到预期目标,之后就不能获得资金或减少拨款。[13]但是在脆弱和危机环境中,GPE会采用更加灵活、快速反应的供资方式,以满足这些国家迫切的教育需求。当教育计划付诸实施后,GPE会保持参与其中,通过国内援助机构和秘书处对其进行严格的信用监督。同时,GPE的合作伙伴关系植根于相互问责制。每一个合伙伴者都必须达到清晰明确的目标和具体目标,GPE会通过一个结果框架系统地衡量行动所产生的影响。不仅施援方要对援助的效果负责,受援国也要承担相应的责任。

GPE采取这种独特的工作方式,是因为其改革理论是通过合作伙伴关系加强整个教育体制,通过全球行动支持个别国家的举措,以实现公平和学习的持续改进。以成果为导向、相互问责为基础的全球性伙伴关系可以对受援国国家中的腐败起到警示作用,从而提高援助实施的透明度,增强各利益相关者参与全球教育治理的积极性。

三、 GPE参与全球教育治理的成效

GPE旨在增加发展中国家儿童的教育机会、促进教育公正和改善学习结果。更具体而言,它力求促进改善GPE伙伴国家中完成小学和初中学业的儿童人数;降低失学儿童人数;提高教育质量。随着自身的发展与改革,GPE在参与全球教育治理方面了取得了一定的成效:一方面自身形成了稳定的全球治理结构;另一方面推动了全民教育各项目标的发展。

(一) 形成稳定的全球治理结构

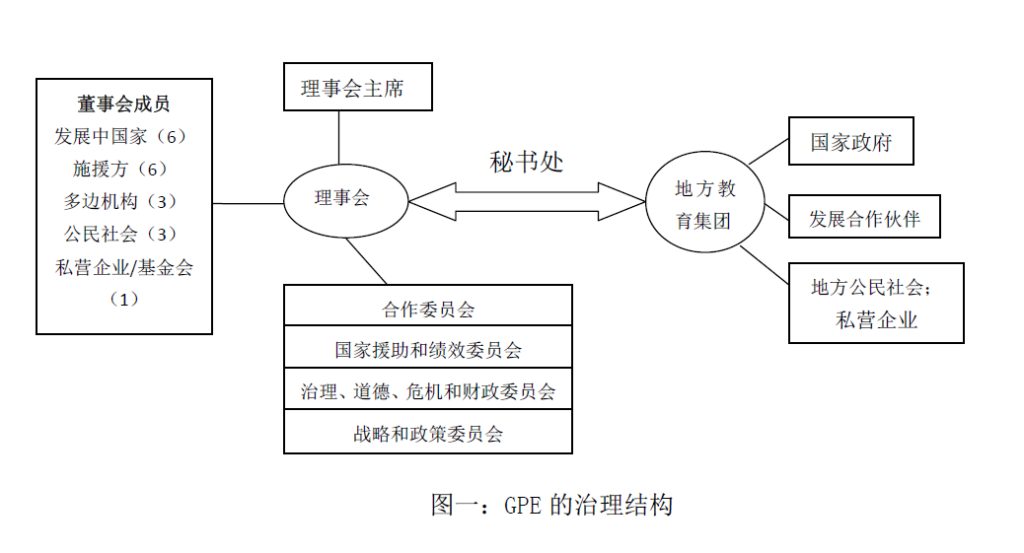

经过十几年的探索与改革,GPE形成了现在的全球和国家双层面的治理结构。如图一:

说明:参考Charterof the Global Partnership for Education 绘制

全球层面上,由理事会和理事会设立的委员会担任全球教育伙伴关系的理事机构。其中,理事会是最高管理机构,负责战略方向和政策制定,监督GPE行动,并监测实施情况,以确保实现其战略计划中规定的战略目标。理事会主席是理事会和GPE的代表,代表GPE和理事会出席各种公众场合,适时召集并主持GPE大会、理事会会议等,但对于理事会的决议没有投票权。拥有投票权的是理事会的38名成员(每个选区一名理事会成员和一名候补理事会成员)。卡佐教授指出在全球教育治理中,应该确保发展中国家政府、公民社会以及教育工作者能够完全参与到规划全球教育治理的过程中,并在该过程中反映出发展中国家的教育需求和观点。GPE将发展中国家政府、公民社会、私营企业和基金会纳入到理事会,保证了教育各利益相关方声音的表达,杜绝了在教育治理过程中某一方占主导地位的局面。

GPE的日常业务由秘书处负责执行,秘书处设立在世界银行的华盛顿总部。秘书处在GPE中扮演着非常重要的角色,主要负责四个方面的工作:国家支持,战略、政策和绩效,合作伙伴关系和外部关系以及财务和运营。

在国家一级,地方教育集团构成了GPE治理的基础和核心。可以说,地方教育集团是在政府领导下开展的用于教育政策对话的合作论坛,在这里,政府及其合作伙伴得以就教育发展进行商榷。一般由政府、发展合作伙伴和其他利益相关者(如公民社会和私营部门)构成。其中受援国政府在地方教育集团中处于主导地位,地方教育集团选定的协调机构作为一个沟通纽带,连结政府、发展合作伙伴和秘书处。

全球教育治理是多层次的,全球层面治理和国家层面治理相互促进、相互制衡。GPE的双层次治理结构既保证了全球层面发挥顶层设计的作用,又确保了国家层面进行差异化、个性化的教育治理。

(二) 推动了全民教育各项目标的发展

在联合国教科文组织提出教育可持续发展目标之前,GPE始终围绕全民教育目标,动员各方力量为发展中国家合作伙伴提供支持。可以说,自成立以来,GPE参与全球教育治理最大的成效便是不断推动全民教育目标的实现,特别是在脆弱和冲突国家儿童教育、女童教育、性别平等方面效果更为明显。[14]

1.脆弱和冲突影响国家的教育

战争、自然灾害以及公共卫生经济情况等冲突和长期危机,对全世界数百万儿童的教育构成了严重威胁。GPE不断增加对脆弱国家教育体制的支持,以帮助儿童入学。在脆弱和受冲突影响的国家,GPE项目实施赠款份额从2008年21%增长到2014年中期的49%,增长了一倍多。截至2015年,GPE基金为脆弱和受冲突影响的伙伴国家提供了超过10亿美元的资金。这些伙伴国的初等教育完成率从2000年的55%增长到2013年的68%。

2.幼儿保育和教育(Early Childhood Care and Education,ECCE)

有充分的证据表明,幼儿保育和教育(ECCE)是一个国家可以做的最好的投资之一,它有助于孩子们在学校学习和生活中获得成功。GPE为了确保发展中国家更多的儿童有机会获得优质的幼儿保育和教育服务,采取了一系列措施。首先为发展中国家合作伙伴提供技术和财政支持,以加强ECCE的分析、政策和战略,并将其纳入到他们的教育计划中。其次提供拨款来投资ECCE项目。诸如摩尔多瓦,吉尔吉斯斯坦和柬埔寨等国家将其获得的GPE赠款全部用于幼儿保育和教育活动。最后通过向所有儿童,包括最贫困和最边缘的儿童普及有效优质的ECCE政策和项目的最佳实践,支持合作伙伴国家的能力发展和知识共享。通过GPE的努力,2014/2015学习结果报告中指出,在GPE伙伴国中,学前教育总入学率从2000的18%增长到2012年的27%。2013年,所有要求获得GPE参政支持的伙伴国(16个国家)都将ECCE纳入到他们的教育计划中。

3. 女童教育和性别平等

女童教育和性别平等是GPE的重点关注领域。研究证明,教育性别平等对其他可持续发展目标具有显著的影响,包括经济增长,健康,营养和农业生产力的提高。GPE的“2016-2020性别平等政策和战略”反映了全球议程从狭隘的仅关注女童教育转变到重点关注性别平等。GPE帮助各国进行深入的教育领域分析,确定性别平等的障碍以及克服这些障碍的战略。与联合国女童教育倡议(United Nations Girls’Education Initiative ,UNGEI)共同为各国制定了进行性别平等分析的准则。GPE为促进性别平等的干预措施提供拨款高达1亿美元。GPE的支持使得其合作伙伴国中增加了930万女孩入学。女童的小学毕业率从2002年的57%增长至2014年的71%。而男孩的毕业率则从68%增长到75%。 GPE合作伙伴国中男孩和女孩的中学毕业率分别从41%和35%增长到52%和47%。

4. 早期阅读

发展中国家进入小学的儿童中大约有2.5亿儿童不能进行基本阅读。过去的二十年,国家教育政策和国际教育援助主要侧重于改善小学入学机会和毕业率。这两个指标得到稳定的发展,但教育质量仍然存在很大的问题,因此GPE将重点转向确保上学的儿童能够真正学习。GPE合作伙伴将学会阅读放在其首要任务的前列,期望通过早期阅读提高教育质量。

打破文盲的困局需要早期干预,尤其是低年级阅读,它是实现以后教育成功的有力工具。在过去几年中,在10个国家进行了改善阅读的干预措施,大大提高了许多学校的阅读成绩。包括冈比亚和尼加拉瓜等国家已经在国家一级推出了阅读方案。

四、结语

当今时代复杂多变,在应对全球共同面临的问题和挑战时,单一民族国家显得势单力薄,因此发达国家、发展中国家政府、国际组织以及非政府组织参与的全球教育治理已成定势。在全球教育治理中,国际组织在国际层面发挥着重要的带头和组织作用,其中最重要的机构是联合国教科文组织,[15]推动着理念的发展;世界银行作为国际组织的一员,在由金融机构向知识银行转型的同时,在资金援助、技术支持以及知识生产与交流等方面为全球教育发展做出了重要的贡献;[16]经合组织通过PISA国际评估为全球教育治理提供数据和经验,[17]而连结多方利益相关者的GPE作为全球教育的新兴力量,担任着践行者的角色,促进了全球教育治理的多样化。不同的机构相互协作,共同构成了全球教育治理的多维画面。在多种治理方式中,GPE以其独特的优势,通过更加有效的援助机制,在促进教育公平、提高优质教育机会、实现可持续教育目标中发挥着自身独特的作用,为教育发展和共同繁荣作出贡献。“全球教育治理的态势已经形成,并且可以预见,这一态势将会随着超国家机构的进一步参与而继续拓展。”[18]然而,现在的“全球教育伙伴关系”并没有做到真正的全球性,无论在全球层面的影响还是伙伴国的覆盖面上,GPE相比联合国教科文组织、世界银行和经合组织等都稍显逊色。为了在全球教育治理中发挥更大的作用,GPE仍需要不断努力,精益求精。

参考文献

[1] 俞可平,杨雪冬,王浩. 全球治理[M]. 北京:中央编译出版社,2015. [2] Who we area (EB/OL). http://www.globalpartnership.org/about-us. [3]Literacy for Life, EFA Global Monitoring Report 2006[EB/OL].http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001416/141639e.pdf. [4]The Hidden Crisis: Armed Conflict and Education, EFA Global Monitoring Report 2011[EB/OL]. http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190743e.pdf. [5] UNESCO. Reaching the marginalized, EFA Global Monitoring Report 2010 [EB/OL]. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606E.pdf. [6] [8] Francine Menashy. Understanding the roles of non-state actors in global governance: evidence from the Global Partnership for Education [J]. Journal of Education Policy. 2016, 31(1): 98-118 [7] GPE 2020, Improving learning and equity through stronger education systems [EB/OL]. http://www.globalpartnership.org/content/gpe-2020-strategic-plan [9] [10]Kazuo Kuroda. Globalization and Development of Global Governance in Education: Implications for Educational Development of Developing Countries and for Janpan’s International Cooperation[EB/OL]. http://home.hiroshima-u.ac.jp/cice/wp-content/uploads/2014/05/E-Summary-Kuroda.pdf. [11] 曲梅,张婷婷,朱晓玲. 国际教育援助的新平台——“教育全球伙伴关系述评” [EB/OL]. http://www.doc88.com/p-7354055883233.html [12]Charterof the Global Partnership for Education [EB/OL]. http://www.globalpartnership.org/content/charter-global-partnership-education. [13] 郑崧,郑超. 全民教育快车道倡议:对有效援助原则的践行及其启示[J]. 外国教育研究,2012(10):19-25 [14] Data & Results(EB/OL). http://www.globalpartnership.org/data-and-results [15] 杜越. 联合国教科文组织与全球教育治理[J]. 全球教育展望, 2011(5): 60-64 [16] 阚阅,陶阳. 向知识银行转型——从教育战略看世界银行的全球教育治理[J]. 比较教育研究, 2013(04): 76-82 [17]郤江波. PISA与全球教育治理:路径、影响和问题[J]. 全球教育展望, 2016 (08): 102-109 [18]王晓晖. 全球教育治理——鸟瞰国际组织在世界教育发展中的作用[J]. 北京大学教育评论,2008,6(3):152-165作者简介:王建梁(1970–),男,山东阳谷人,华中师范大学教育学院教授、博士生导师,华中师范大学国际学生教育与发展研究中心副主任、湖北省基础教育研究中心研究员,教育学博士,主要从事比较教育研究;单丽敏(1992–),女,河北邯郸人,华中师范大学教育学院研究生,主要从事比较教育研究。

[2]GPE的前身是“全民教育快车道倡议”(Education for All-The Fast Track Initiative,EFA-FTI),由世界银行、联合国儿童基金会和联合国教科文组织等共同发起。 [3]早稻田大学的卡佐教授将全球教育治理划分为四种类型,一是通过国际法、国际公约和宪章,制定国际治理的原则,例如《联合国教科文组织宪章》和《世界人权宣言》等;二是通过开发和提出新的国际范围内有影响力的概念实施全球治理,例如“终身教育”、“回归教育”和“全民教育”的提出;三是通过国际会议上的政策对话建立国际政策共识,并制定金融合作框架,实施全球治理,例如每隔几年召开一次的峰会;最后是通过设立国际指标和标准,以及执行监测,实施全球治理,如教育统计数据,教育领域的国际统计数据一直以来都是全球治理的重要工具。