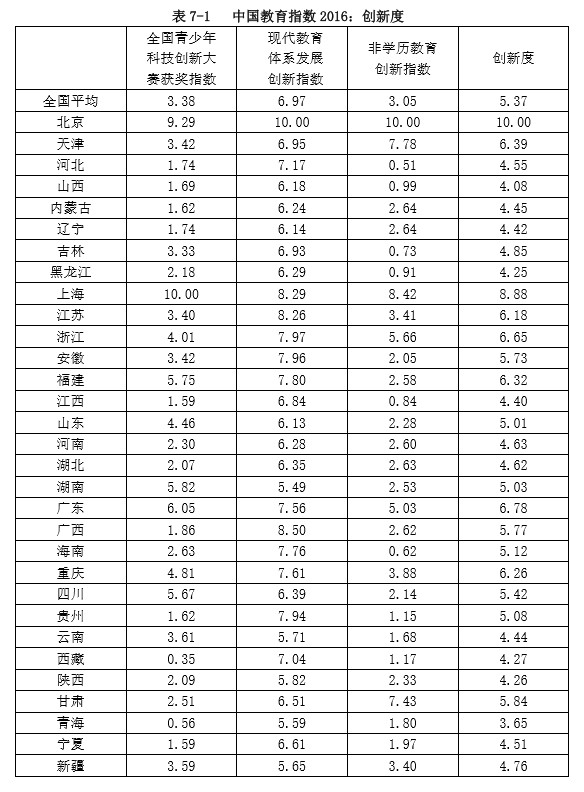

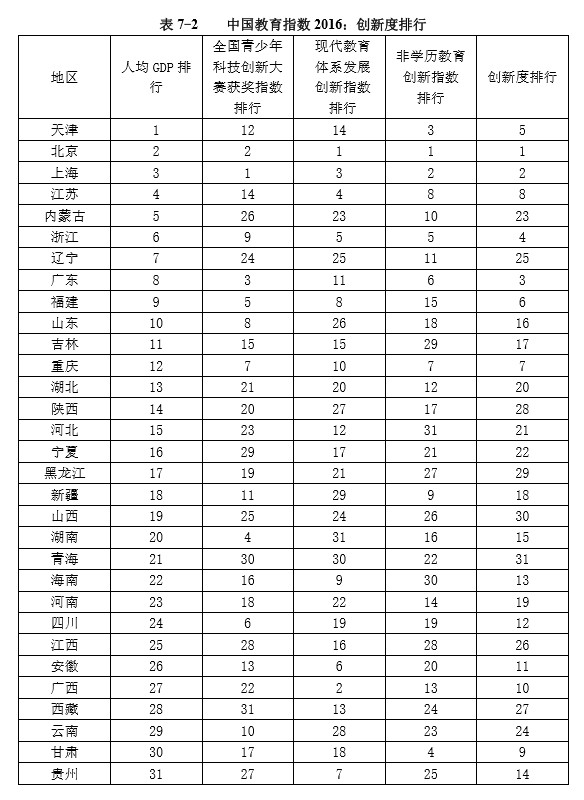

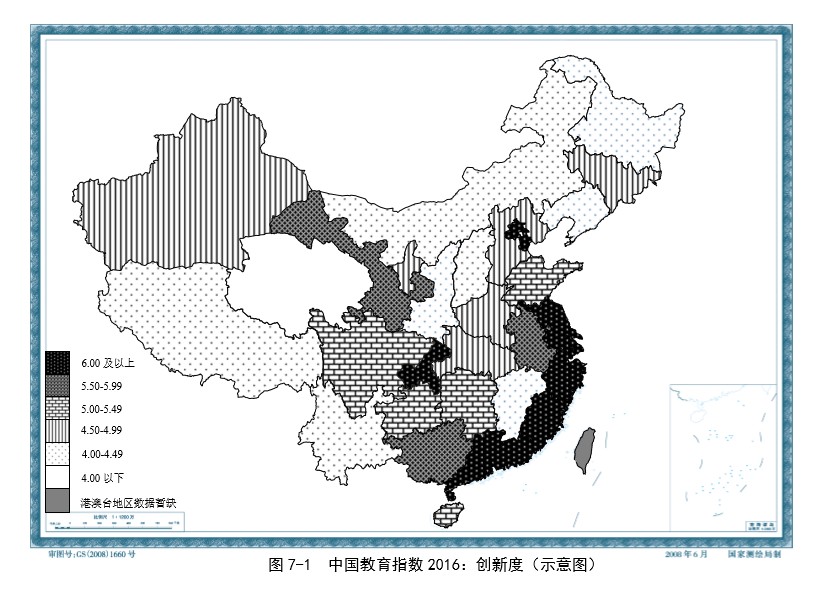

“中国教育指数 2016:创新度”旨在从与教育创新相关联的“全国创新竞 赛获奖情况”“现代教育体系发展概况”“(非学历)社会教育参与概况”等维 度着手,根据我国教育统计中的“全国青少年科技创新大赛获奖情况”“高等成 人教育与中等职业教育发展概况(相对规模、师资学历达标率、教学资产占比)” “(非学历)社会教育的资格培训占比”“(非学历)社会教育的岗位培训占比” 等相关数据,反映国家及其 31 个省(自治区、直辖市)(暂不含香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区数据)教育创新程度 2015 年的基本状态及其排序。

各级各类教育(尤其是高等教育、职业教育和成人教育)发展的教育创新程 度是“十三五”时期我国教育发展的基本状态和主流价值追求的双重指标,它能 够反映出我国教育发展过程中教育教学的人才产出质量、特色,以及教育体系改 革过程中现代教育体系的发育、社会办学力量的参与情况;还能够结合其他系列 指标系统分析和反馈人才培养有效模式、共同搭建人才培养“立交桥”架构,体 现终身教育和受教育者创新发展的潜力与后劲。

一、指标选取

国内外相关研究和文献综述热衷于探讨创新,但是对教育创新度指标的研究 和探讨却相对冷门。相关研究指出了创新对于现代社会生产力发展的重要意义, 但是却忽视了教育创新对于创新本身的重要作用。

创新是人类思维和行动相结合的复杂行为,创新源于大脑,但必须付诸于有 效行动,并通过权威部门或社会大众的认可。教育创新是人类个体社会化成熟阶 段中的教育“外在”与教育“内在”相结合的创新示范,它对人类个体后天的创 新思维和创新行动具有显著的意义。

国内学者在教育指数研究领域鲜有设置“教育创新”指数者。为数寥寥的相 关研究主要借助质性研究软件,对政府文件进行语句创新的符合性筛选。研究者 认为,与其他教育发展指数一样,教育创新亦可以通过数量化指标进行直接和间接分析:

1. 全国创新竞赛获奖情况 近年来,我国政府日益重视青少年的创新能力培养,尤其通过教育口径联合 科技部门举办了“全国青少年(含大学生)创新成果竞赛”,逐渐成为中央推动 各省(自治区、直辖市)各级各类学校教育创新能力培养的重要展示舞台。我们 在对该获奖指标进行权重衡量时,按照创新能力的界定和发展的一般原则和规律,将中学组(含初中组和高中组)评为“创新成果”权重指标,但同时也不能 忽视小学组的“创新作品”。

2. 现代教育体系发育概况 现代教育发展到今天,已经形成了“终身教育”的现代办学体系:成人教育、 职业教育与普通国民教育并行不悖、和而不同,共同支撑起现代社会的人力资源 创新型有效开发活动。在中国教育现代化发展的今天,成人教育、职业教育的发 展最能体现教育体制的改革与创新。因而,我国及其 31 个省(自治区、直辖市) 的教育创新在一定程度上可以概括为其成人教育、职业教育体系的发展概况。

3. (非学历)社会培训教育参与概况 和“中国教育指数 2015:创新度”的三级指标“社会力量参与办学概况” 相比,研究者认为“(非学历)社会培训教育参与概况”更能反映未来教育创新 发展的趋势——即为终身化、学习型的现代社会(教育)建设提供观测尺度;与 此同时,也能够避免三级指标“社会力量参与办学概况”与贡献度的三级指标“社 会服务”指意有部分重叠之嫌。

非学历性的社会培训教育历来是国民教育体系中的不容忽视的支持力量;发 达国家“大国崛起”的经验表明,非学历性的社会培训教育参与度高,社会办学 投入力度大、氛围佳,资格培训与岗位培训质量好才是培养创新型人才的“必由 之路”。因此,(非学历)社会培训教育参与概况可考量的指标主要有:“(非 学历)社会教育的资格培训占比”“(非学历)社会教育的岗位培训占比”。

根据上述考虑,“中国教育指数 2016:创新度”指数的指标选取依照“简 要完整、典型可比”的原则,在基础教育学段分别选取“全国青少年(小学组) 创新成果获奖”“全国青少年(中学组)创新成果获奖”以及“职业教育发展概 况和成人教育发展概况”(在校生相对规模、师资达标率、教学资产占比),在 高等教育学段选取“社会办学投入”“社会捐赠投入”以及覆盖教育各学段各学 段的“(非学历)社会教育的资格培训占比”“(非学历)社会教育的岗位培训 占比”等相关数据进行测算。

“中国教育指数 2016:创新度”三级指数测算采用“数(比)值倍化法” 的基本思路。“中国教育指数 2016:创新度”的原始变量——“全国青少年(中 学组)创新成果获奖”“全国青少年(大学组)创意作品获奖”“(三种)专利 的有效量”“(三种)专利的授权量”“高等成人教育发展”“中等职业教育发 展”“企业办学的教育拨款”“民办教育的教育拨款”等数据主要来源于 2016 年(第 31 届)青少年科技创新大赛专题网站、国家知识产权局 2016 年《中国专 利统计年鉴》、2016 年《中国统计年鉴》、2015 年《中国教育统计年鉴》、2015 年《中国教育经费统计年鉴》及教育部和各个省级行政区 2015 年《教育事业发展统计公报》。

二、测算及结果