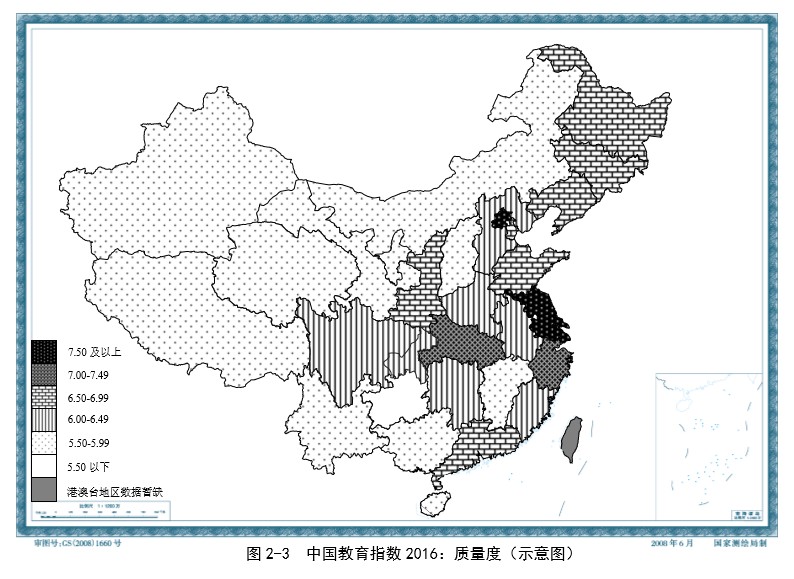

“中国教育指数 2016:质量度”旨在从教育者和受教育者资源配置的角度, 反映国家及各省(自治区、直辖市)教育发展的质量投入和质量水平的客观和差 异情况。“中国教育指数 2016:质量度”从“学生受到教育指导的机会”“教 师的知识素养与内在动力”的专业维度,根据我国国民教育体系中的小学教育、 初中教育、高中教育、高等教育四个成熟学段的相关数据,反映国家及其 31 个 省(自治区、直辖市)(暂不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区数 据)各级教育质量水平 2015 年的基本情况及其排序。

一、指标选取

根据国内外相关研究和文献综述情况,“质量”这一概念有着丰富的内涵与 外延;经典研究通常将其内涵按照“客观特性的主观满足”“整体规格的合格水 平”进行划分和界定。教育质量是教育服务的“整体规格的合格水平”与人们对 教育服务的“客观特性的主观满足”,即这一概念的内涵与外延兼有主观性和客观性。

国内外学者在制定和选取反映教育质量的指数指标时,通常会考虑其主客观 相统一的指标特性;一些直观、传统和结果性的指数指标如学业成绩、入学可能 性(比率、难易排序)等,由于指向狭隘、代表性有限,已经开始被一些间接但 与办学运作系统、运作机制和运作结果密切相关的间接、兼容和过程性的指数指 标如师生比(教学人力结构)、教育者素质(学科背景、学历、配置结构、专业 发展)等所替代。这一改革发展趋势也开始深刻影响到各级各类教育的资源配置、 质量评价、质量保障和办学运作监测活动。

“中国教育指数 2016:质量度”指数的指标选取以“注重条件、体现主体” 为原则,实际选取小学教育、初中教育、高中教育、高等教育四个学段的“师生 比”“教师学历(合格)达标”以及“教师工资/行业工资”三个指标进行测算:

1.师生比情况

该指标不仅能够反映出教育的相对规模和结构,同时也是教学办学运作中影响教育质量的重要指标。师生比指标能够反映教育资源配置合理性,并直接影响 实际办学(教学)质量;在国际和国内的相关教育监测指标中,师生比在一定合 理的阈值范围内,一般是越小越好(教师能够顾及每一个学生,且深入指导机会更多)。

2.教师学历(师资)达标

该指标是传统的反映教育者业务素质的一个综合指标。整体而言,一国或一 地区教师的学历达标情况反映出其教育覆盖范围内师资的整体质量,而师资质量 水平是教育质量水平的决定性因素。根据我国最新的教师资格管理和认定办法, 所选取的指标中的教师学历达标条件为:小学教师——大学专科及以上,初中和 高中教师——大学本科及以上,高校教师——硕士研究生及以上。

3. 地区教育竞争力(含大学教育和研究生教育)

该观测指标之所以选择高等教育学段(含大学教育、研究生教育两个亚学 段),原因有二:一是试图弥补第一个、第二个指标没有凸显高等教育质量在整 个教育质量中重要地位(出口效应、汇集效应)的缺憾;二是通过对测算指标科 学性、典型性和可行性的前期考察,我们认为:相较于基础教育质量测算指标的 质量内敛性(基础教育质量均衡化努力),选择高等教育学段的地区教育竞争力 作为测算和比较的指标,既能够快速直观地反映出各个省(自治区、直辖市)教 育出口的综合质量,又能够避免因受到外部政策、内部均衡限制对教育质量无保留的充分展开。

根据上述考虑,“中国教育指数 2016:质量度”的指标选取依照“简要典 型、完整可比”的原则,在小学教育、初中教育、高中教育、高等教育四个学段 选取“师生比”“教师学历达标率”,在高等教育学段中选取“地区教育竞争力得分”等相关数据进行测算。

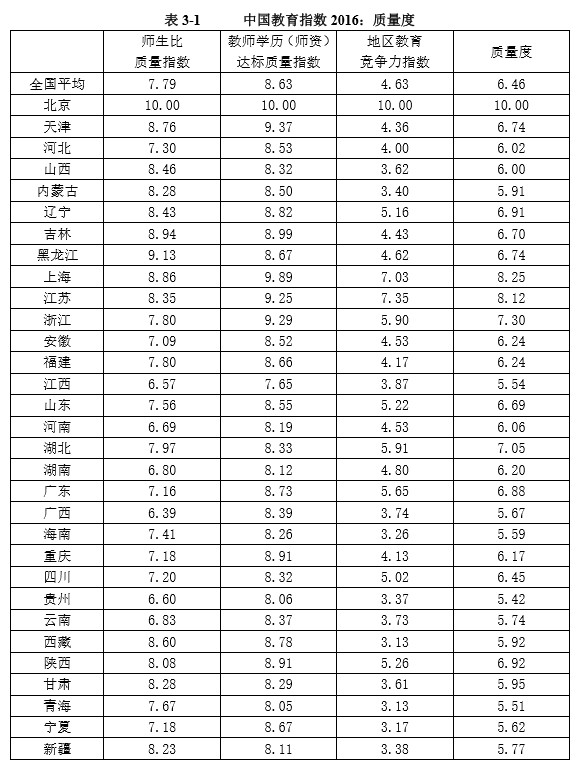

上述三级指标测算采用“比值倍化法”的基本思路。“中国教育指数 2016: 质量度”的原始变量——“师生比”“教师学历(合格)达标”“地区教育竞争 力”的数据主要来源于 2016 年《中国统计年鉴》、2015 年《中国教育统计年鉴》、 2015 年《中国人口与就业统计年鉴》和中国科教评价网。

二、测算及结果

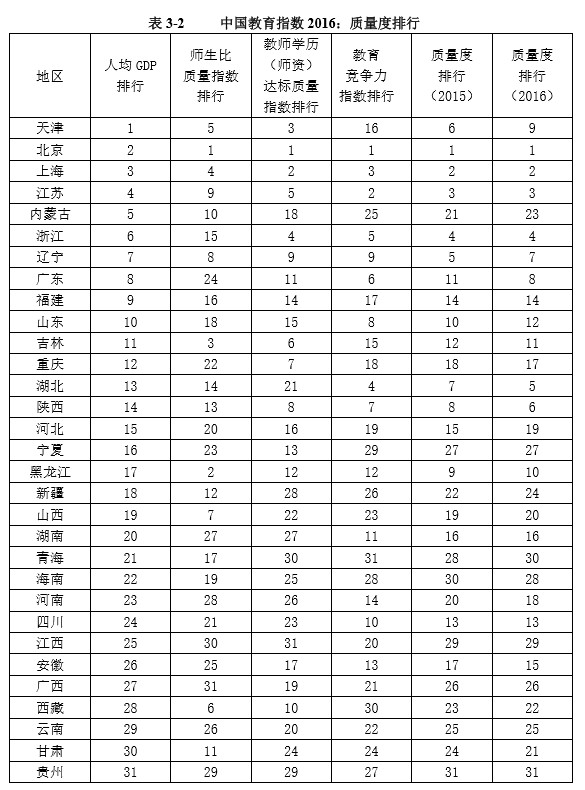

注:根据德尔斐法确定的权重,质量度综合数据=师生比质量指数*0.2+教师学历(师资)达标质量指 数*0.3+地区教育竞争力指数*0.5。