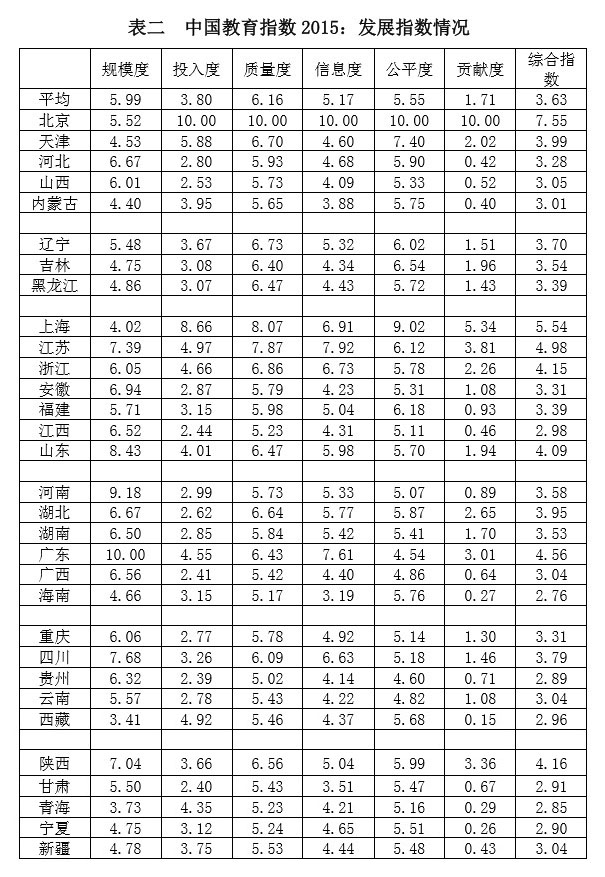

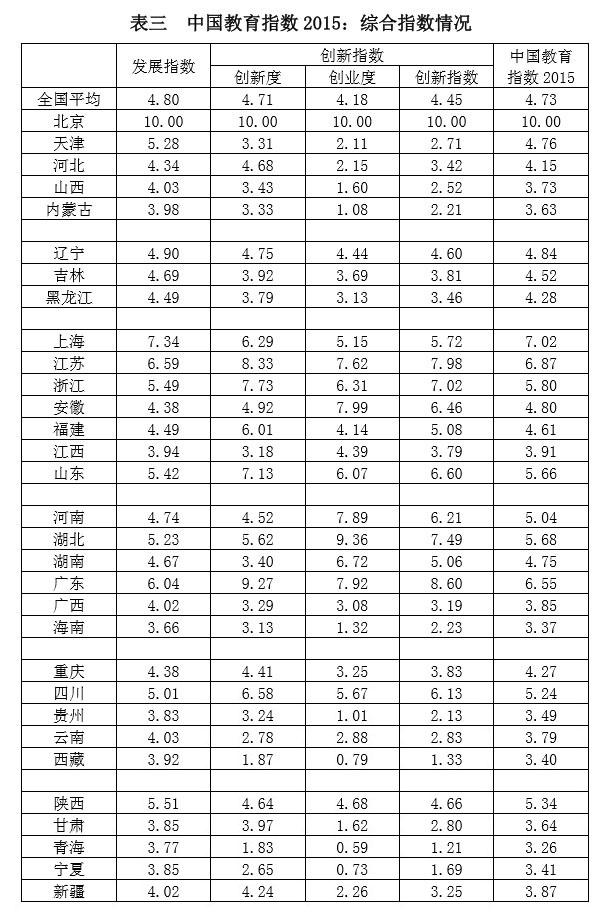

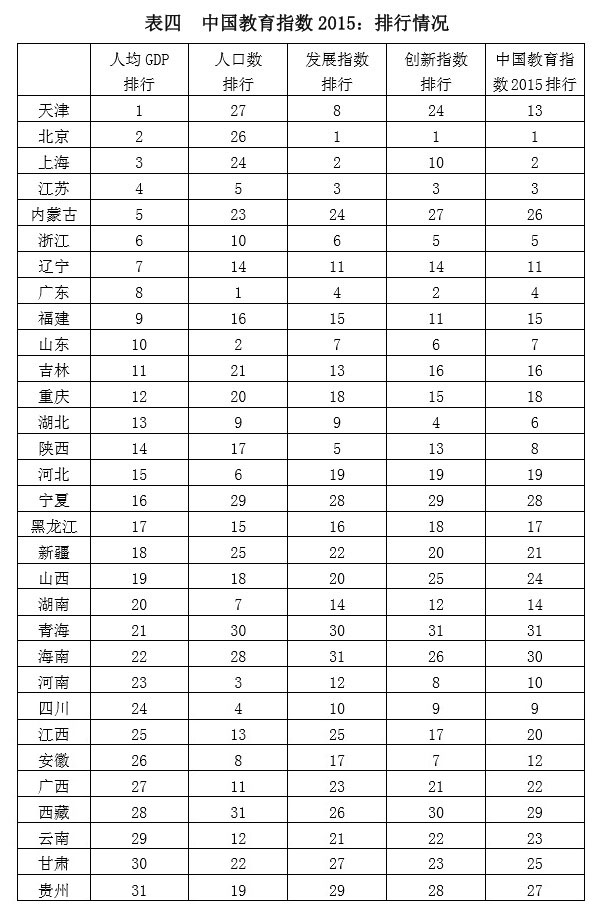

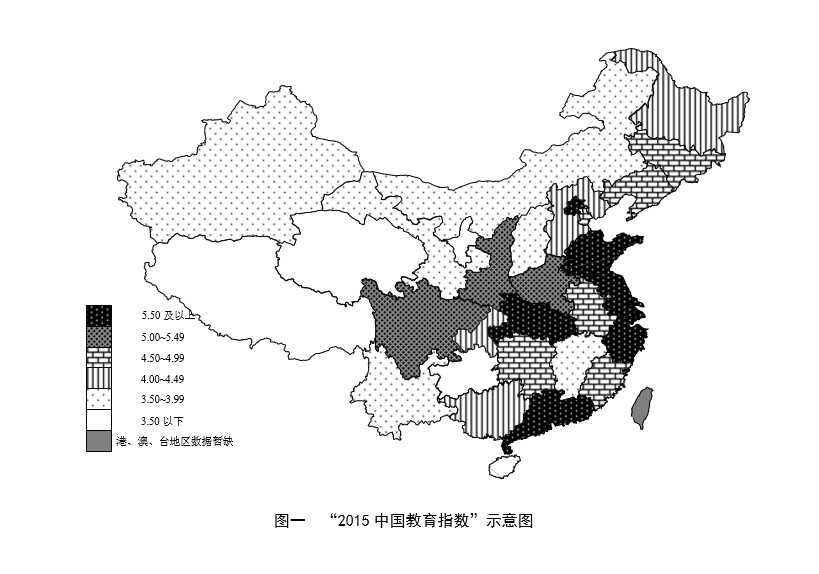

对照第一部分(表一),我们将“中国教育指数 2015”的测算结果进行了分类汇总。表二、表三、表四分别是“中国教育发展指数 2015”、“中国教育创新指数 2015”、“中国教育指数 2015 及其排行”的汇总情况。图一则是“中国教育指数 2015”全国分省(自治区、直辖市)的示意图。

相关图表分析显示:

(一)“中国教育指数 2015”的全国均值为 4.73,其中“中国教育发展指数 2015”、“中国教育创新指数 2015”的全国均值分别为 4.80 和 4.45。

(二)当年,中国各省(自治区、直辖市)中“中国教育指数2015”高的依次为北京、上海、江苏和广东,其指数均高于 6.00;指数处于 5.00—6.00 较高档位的还有湖北和山东。其中,“中国教育发展指数 2015(长江版)”高的依次为北京、上海、江苏、广东、陕西、浙江、山东、天津;“中国教育创新指数 2015(长江版)”高的依次为北京、广东、江苏、湖北、浙江、山东和安徽。

上述地区(除湖北、四川、安徽等中西部省份)均为我国东南沿海地区,这一地区的处于我国经济社会发展的“三大引擎”——“京津唐”、“长江三角洲”、“珠江三角洲”,其教育发展的经济和文化支撑更为稳固,发展与创新并行不悖;该地区的人力资源丰富、人力资源教育结构演进更为完全,综合教育实力在全国 31 个省(自治区、直辖市)中处于领先地位。

(三)当年,中国各省(自治区、直辖市)中“中国教育指数2015”低的省区为青海、海南、西藏、宁夏和贵州,较低的还有内蒙古、甘肃、山西、云南等中西部省区;其指数均低于 3.80。其中,“中国教育发展指数 2015”低的省区为海南、青海,较低的还有贵州、宁夏、甘肃、西藏、江西、内蒙古等地;“中国教育创新指数2015”低的省区为青海、西藏,较低的还有宁夏、贵州、内蒙古、海南等地。

上述地区(除山西、江西、安徽等中部省份)均为我国西部地区,这一地区大多地广人稀或者地理条件恶劣,其社会、经济、文化对于教育的支持相对无力,人力资源的绝对数量和相对结构演进不完全。尤其值得注意的是,除开湖北、湖南等由于教育布局和历史积淀原因,江西分别出现在“中国教育发展指数 2015”和“中国教育创新指数 2015”(中部六省)较低位次,而山西则位居“中国教育发展指数 2015”和总榜单(中部六省)的末位——教育综合发展的“中部塌陷”现象某种程度上已出现了分野(湖北教育开始率先崛起;而山西、江西的教育发展则相对落后,河南、湖南和安徽则通过教育人力资源开发和创新创业教育开始奋起直追)。

造成这种现象的可能原因有二:第一、本研究中的指数测算以“相对量(结构)”作为二级指数占据多数——在这些二级指数测算过程中,山西、江西的教育人力资源相对不足、生均教育投入孱薄、人力资源开发和城乡发展严重不均衡、教育历史积淀不足的“弱势”便一览无遗。第二、以山西为代表的一部分中部省区缺乏国家教育政策的特殊支持,受其社会、经济发展程度不高的影响,尤其是近年来生态环境污染和教育交流所限,其教育投入、师资队伍、发展创新、信息开放、贡献普惠等方面(尤其是质量度和贡献度两个“权重指数”)均未受到应有的重视而滞后。此外,受到湖北、湖南等地高等教育布局的先验性影响,中央教育政策向中部薄弱省区倾斜的力度还不够。

(四)当年,中国各省(自治区、直辖市)中“中国教育指数2015”居中的省区依次为河南、辽宁、安徽、天津、湖南、福建、吉林,以及黑龙江、重庆、河北等地。其中,“中国教育发展指数2015”位居中游的主要有湖北、四川、辽宁、河南、吉林、湖南、福建、黑龙江、安徽、重庆、河北等地;“中国教育创新指数 2015”位居中游的依次为上海、福建、湖南、陕西、辽宁、重庆、吉林、河北、江西、黑龙江、新疆和广西。

上述地区主要为我国东北三省和中西部人口大省。这一档次排序中,东北三省名次较为靠前,西部人口大省区居中,而中部地区省份则相对较后——在“中国教育发展指数 2015”中这一趋势尤为明显。值得注意的是,上海市在“中国教育创新指数 2015”中排行并不靠前,而天津市在创新创业教育方面亦需要引起足够重视。

(五)中国各省(自治区、直辖市)中“中国教育指数 2015”与人均 GDP 呈现出较为显著的相关性;此外,其与各省(自治区、直辖市)人口排行还有一定的负相关。从实际情况来分析,教育政策的扶持、教育经费投入的保障、区域交通交流的便利性、教育和文化中创新氛围、高等教育和重点学校的布局、省(自治区、直辖市)人力资源结构及其演进、省(自治区、直辖市)的开放度和包容度、企业与社会的支持与捐赠等因素都将影响当地教育的发展与创新。

(六)整体而言,“中国教育指数 2015”呈现出“东高、中中、西低”的三级阶梯式结构。从内部指标(指数)结构的比较来看,“中国教育指数 2015”与“中国教育指数 2015”并没有较高的一致性——如天津在两个一级指标排行榜上位置分别为第 8 名和第24 名(与此类似的还有上海、陕西等省市),而安徽省的情况则恰好相反(发展指数为第 17 名、创新指数为第 7 名,与之类似的还有江西、安徽等省)。造成这种不一致的可能原因有:一方面,由于创业指数三级指标(获奖)的偶然性和创新指数三级指标的复杂性;而另一方面,则反映出一些教育发展较好、结构演进较优的省(自治区、直辖市)面临着十三五期间教育信息化、教育社会化、教育创新化的挑战,其发展的潜在能力还未得到有效重视和开发;而一些中部省份受到国家“中部崛起”战略的惠及,更加重视创新创业教育,及时加快了人力资源开发,其教育发展和人力资源开发的后劲较足。

整体而言,“中国教育指数 2015”的十个二级指数的均值和内部差距值反映出我国各省(自治区、直辖市)在“发展指数”内部差异上高于“创新指数”——其中,在“发展指数”内部,差距较小的二级指数主要有质量度、公平度、规模度、信息度;而差距较大的二级指数依次为贡献度、开放度、投入度和普惠度。在“创新指数”内部,创业度的均值为 4.18 稍低于创新度的 4.71。

总之,从“中国教育指数 2015”的测算结果及其比较分析情况来看,十三五期间,中国各省(自治区、直辖市)应进一步贯彻落实国家关于建设“人力资源强国”和“教育强国”的战略决策,进一步深化教育教学改革,围绕“有效培养高水平师资,提升教育质量,满足人民群众日益增长的教育需求”这一基本发展思路和改革路径,政府应会同社会组织、学校、家庭“多位一体”的全面参与教育治理。国家(政府)应重视教育的发展规划及其评估和落实,关注教育投入和教育公平的保障机制进一步完善,引导中国各级各类教育发展走向多元化、信息化、开放化和创新化,在确保一定质量和规模的基础上提升教育对全体华夏儿女的普惠程度和贡献程度。