《中国教育指数 2015》是国家“十三五”时期开局之年由长江教育研究院研制推出的教育指数体系(简称“中国教育指数 2015(长江版)”)。在参照国内外有益经验和模式的基础上,《中国教育指数2015》创造性地提出了“发展指数”与“创新指数”相结合的教育指数研究体系。

一、研究价值与研究目的

“十三五”时期是我国改革开放以来的重要发展阶段,是全面建设成为小康社会的关键五年。全面建设成为小康社会离不开各级各类教育的现代化发展,离不开教育结构、质量、效益的监控与调整,离不开教育指数的系统研究。

在这一时代背景下,《中国教育指数 2015》针对全国、各地(省)区教育发展的规模、投入、质量、公平、贡献等方面的内容开展系统的指数研究,力求客观反映我国教育发展和创新的实情,为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》、《国家教育事业发展第十三个五年规划》等重大教育政策方针,综合认识、评价、监测、协调教育发展,提供了阶段性的归纳、反馈与反思;对我国实现由人力资源大国向人力资源强国的战略迈进,提供一份研究支撑和智力支持。

二、研究范围与研究原则

《中国教育指数 2015》是《中国教育指数》系列年度报告的开篇,《中国教育指数》系列年度报告在长江教育研究院的组织下将 以第三方民间教育智库的视角,秉持“实事求是,客观公正”的原则立场,每年推出一部反映全国各地教育发展和创新领域最新进展的教育指数报告。

从研究范围来看,《中国教育指数 2015》主要研究截点(年份)数据的国民教育体系及其分省(自治区、直辖市)的教育发展和教育创新的基本情况。需要说明的是,因数据采集不易等原因, 《中国教育指数 2015》数据分析暂未涵盖中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区。

三、数据来源与研究说明

《中国教育指数 2015》采用 2015 年(反映 2013 年全面数据)全国、各地(省)区《中国统计年鉴》、《中国人口与就业统计年鉴》、《中国教育统计年鉴》、《中国教育经费统计年鉴》等统计年鉴资料,以及 2013 年全国、各地(省)区《教育事业发展统计公报》。凡未在显著位置标注或进行专门说明的数据均为反映全国、各地(省)区 2013 年的实际情况的相关数据。本研究采用“点面结合,力求最新”的数据采集原则,在保障观测数据和三级指标数据采集时间统一的前提下,采用可获得的最新数据(截至 2015 年 12 月 31 日)。

《此外,部分数据来源于教育部网站、国家统计局网站及其统计年报、国家知识产权局网站及其统计年报、人力资源与保障部网站及其统计年报和专题出版物。凡未在显著位置标注或进行专门说明的数据均来自一手文献资料和统计类工具书且均为最新(截至 2015年 12 月 31 日)数据。

四、研究指数指标体系

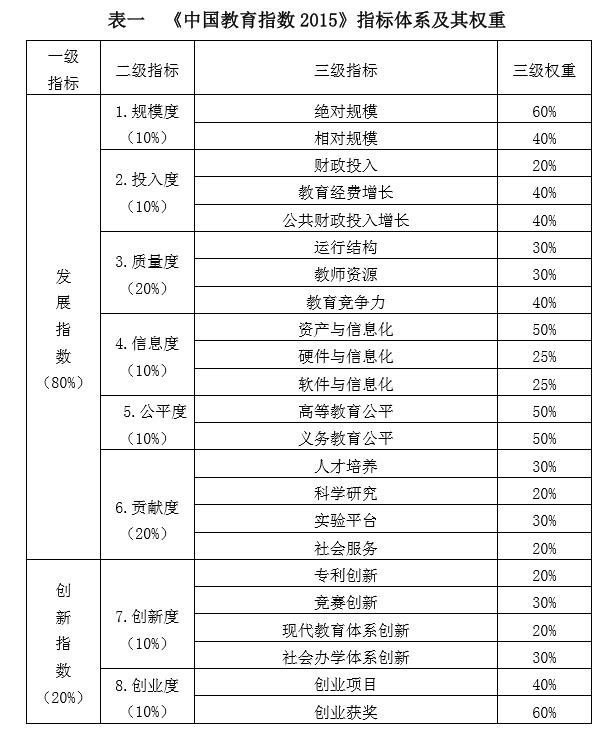

《中国教育指数 2015》指标体系分为三级:其中两个一级指标分别为发展指数和创新指数。 “中国教育指数 2015•发展指数”是根据我国国民教育体系发展的政策实践和理论研究的实际情况,结合已有的国内外研究模型、研究方法提炼出的一系列关键性指标及其指数的综合整体。根据国内外近几年教育发展的实际情况,我们将“中国教育指数 2015•发展指数”这个一级指标分解为“规模度”、“投入度”、“质量度”、“信息度”、“公平度”、“贡献度”等六个二级指标以及“绝对规模”、“相对规模”、“地方教育财政投入”、“生均教育经费增长”等 17 个三级指标。“中国教育指数 2015•发展指数”是“教育指数”常态性指标,它综合反映了我国年度教育发展的基本状态和发展轨迹的每个时间节点。

另一个指标“中国教育指数 2015•创新指数”包括“创新度”、“创业度”两个二级指标以及“专利创新”、“竞赛获奖”、“现代教育体系发展”、“社会办学体系发展”等 6 个三级指标。努力将指数化研究贯通教育领域,恪守其客观、科学、简洁、有效的学术原则,“中国教育指数 2015•创新指数”是“中国教育指数 2015”的一大创新。

在国家大力提倡全社会和全民参与创新创业,通过教育创新和教育创业实现民族生产力的极大解放和更快发展的时代背景下,“中国教育指数 2015•创新指数”作为教育指数领域研究中为数不多的“新智库指数”,我们的研究力求在客观、系统、科学、准确地反映中国教育发展基本风貌的同时,能够更深入地触及各地区教育发展的动力、潜能和亮点,力求符合中国教育研究“与时俱进、协同创造”的基本趋向,激发国家(政府)教育治理和(利益相关主体)共同治理的活力。

“中国教育指数 2015”的指标体系结构详见表一。

注:本研究的指标选取和指数权重确定采用“德尔斐法” (Delphi method), 经过三轮专家 背对背交流的综合、调整、修订,力求尽可能客观地反映中国教育发展的宏观状态。