杨小微:华东师大基础教育改革与发展研究所

一、教育现代化的价值维度分析

(一)“现代化”与“现代性”

人类社会走向现代化的纷繁过程,催生了更加纷繁的现代化理论(经典现代化;后现代主义;二次现代化,等等)随着西方社会(尤其是后现代主义)对“现代化”的质疑与反思,人们开始冷静面对“现代性”问题当精于计算、注重技术的工具理性渐渐超越了价值理性并渗透到社会的各个领域时,人们为现代化实现付出了高昂的代价。如果说,现代化是传统社会向现代社会转变的过程,或者是传统的观念和制度逐渐适应现代化要求而转变的过程,那么其本质就是“现代性”的生长。当然,也可以从量的方面说,现代化是一个传统性渐渐削弱、现代性渐渐增强)的过程和结果。

如果说,现代性的核心不能仅仅是主体性和理性,那么合理健康的现代化还应当包含哪些“现代性”?简略地回顾:现代化肇始便具有理性精神和人文气质,所以,主体性、科学、民主和法治是现代性的典型要素。接下来,国际化、信息化在20世纪下半纪成为新一轮现代化主潮。加上由城市化进程所加剧了的公平正义诉求及其回应,为现代化增添了丰富的新含义。因而,正确全面理解的“现代性”,除了被高度弘扬的“主体性”和“理性”(大致对应“科学”、“民主”、“法治”)而外,还应包括——公平、正义、开放、可持续发展等核心价值。

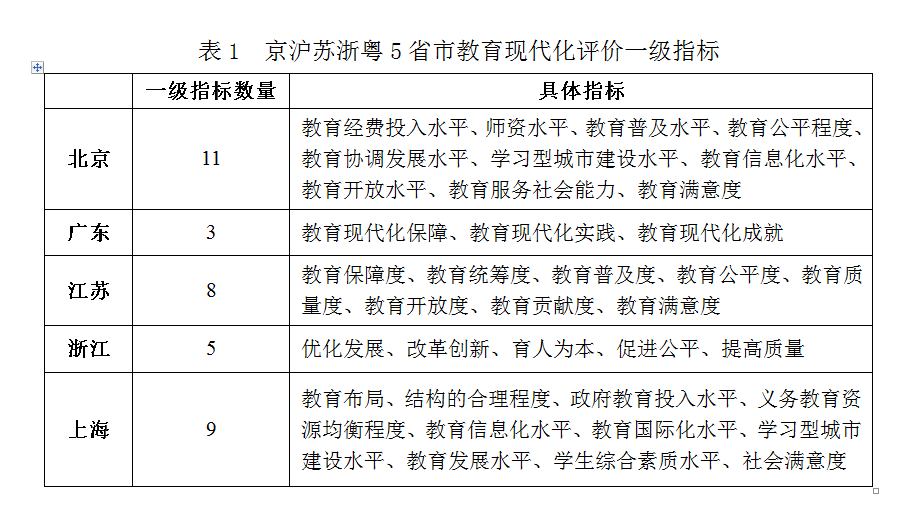

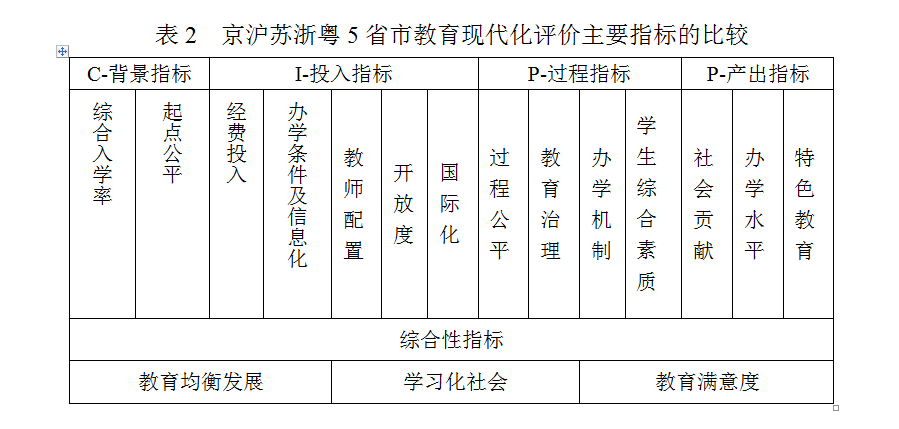

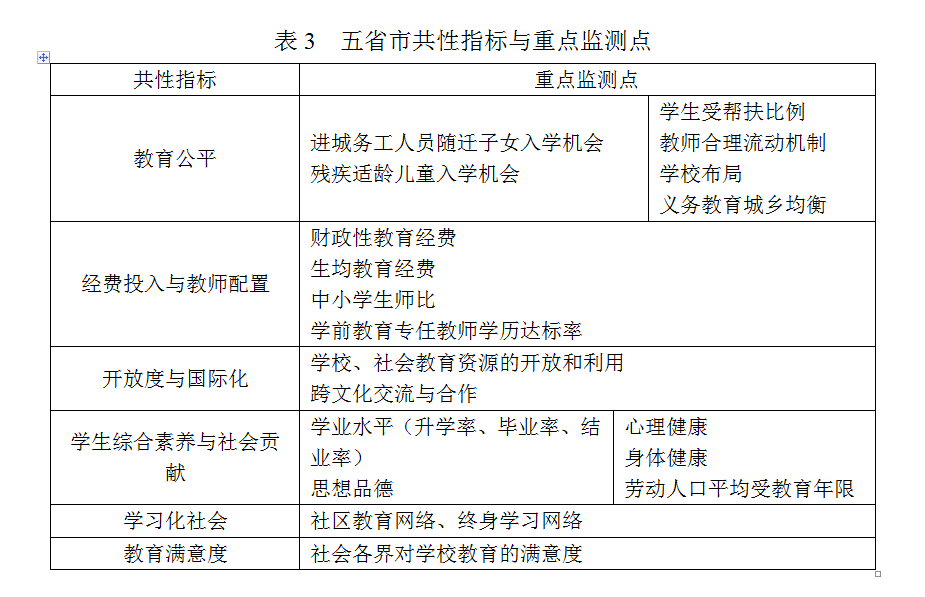

在5省市指标体系中所涉及的17个二级指标、77个三级指标中,有21个三级指标在5个版本中出现了3次及以上,它们分别属于9个二级指标。进城务工人员随迁子女入学机会、学业水平这两个指标出现了5次;财政性教育经费、中小学生师比和社区教育网络,则出现了4次;还有16个指标出现了3次。

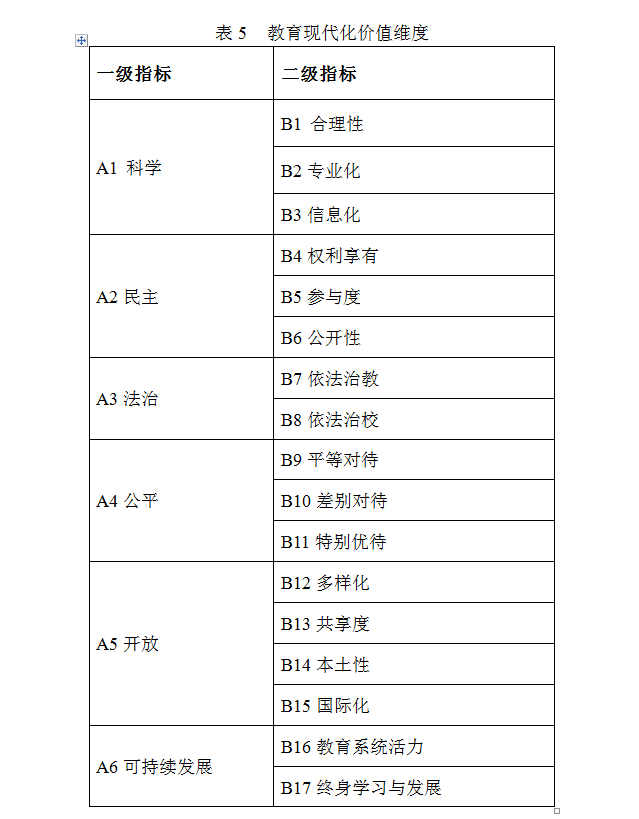

教育现代化包括科学、民主、法治、公平、开放等5个价值维度,如表5所示。

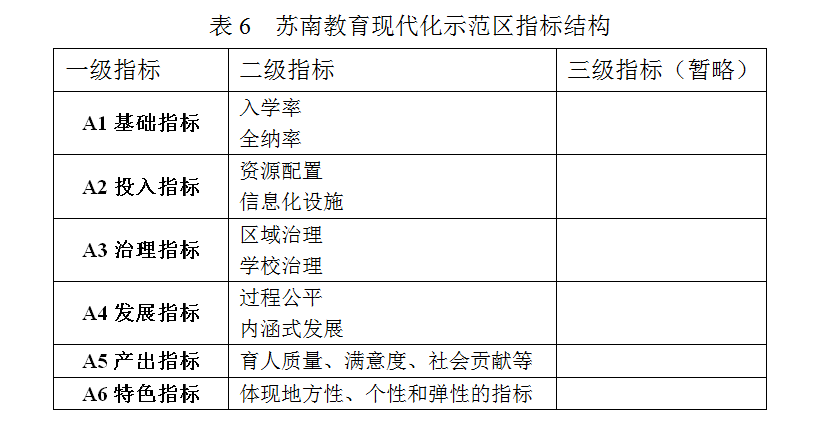

从“价值维度指标”向“CIPP指标”转换的样例。(参见表6)

二、学校现代化的标准探究

(一)解读当代学校的“现代性”

推进教育现代化的“主路径”,理所当然是现代化学校建设。当然,也有家庭教育、社区教育、企事业单位的教育、学习型社会/城市建设等辅助路径。解读当代学校需要关注或强化哪些“现代性”?是一个首当其中的问题。初步考虑如下方面:理性决策、民主参与、依法治校、公平对待、技术更新,还有开放、互动、共生等。

1. 理性决策

理性决策即以科学的态度和方法来研究和实践学校的现代化发展,尤其是通过制定、实施和评估学校发展规划,形成现代学校的决策机制。当代学校生活中,哪些地方体现着“理性”态度:决策时的SWOT法、“问题树”:校本研修中的合作、探究与研讨?

2. 民主参与

由“自上而下”、“上传下达”,到基层“由下而上”参与学校决策与评估”,是一个历史性的进步;现代学校视每一位组织成员为组织的主人或领导,通过多种途径让基层发出声音并使这声音得到重视。

3. 依法治校

法治,其实是科学精神在社会领域的投射,如真理/法律面前人人平等,做结论/判决要重证据等等;依法治校,除了“常规动作”之外可以从教育内容到教育精神,如华政附中:建立“法治实验室”、成立学生事务中心等等组织,引入法的思想,放手让学生依法自治,并以听证等方式参与和介入学校事务和学校发展的重大决策过程;这种渗透法律精神的方式,使学校更具现代品质。

4. 公平对待

学校每时每刻都存在“教育过程中是否公正平等对待每一个学生”的问题。改革开放以来,“为了一切孩子”、“一切为了孩子”、“为了孩子的一切”渐渐成为流行口号,然而,真能做到殊非易事。从可以操作的意义上讲,落实《儿童权利公约》(联合国颁布)和《中国爱生学校标准》(中国教育部与联合国儿基会联合研制)公平正义可望从观念变为现实。

5. 技术更新

曾停留于“有没有?”今天开始强调“用不用?”MOOCs、翻转课的兴起,让学校进入到关注信息技术——“是否服务于因材施教?”

(二)学校现代化的“5E”标准构想

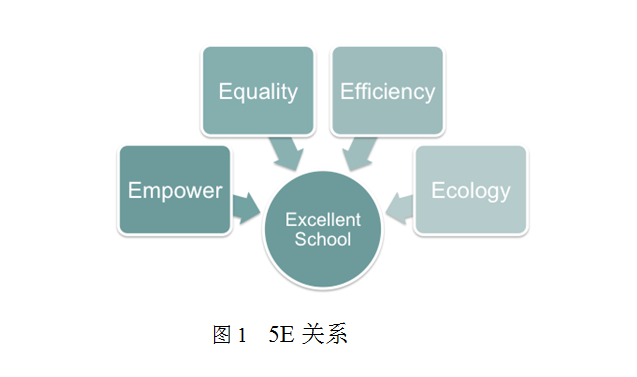

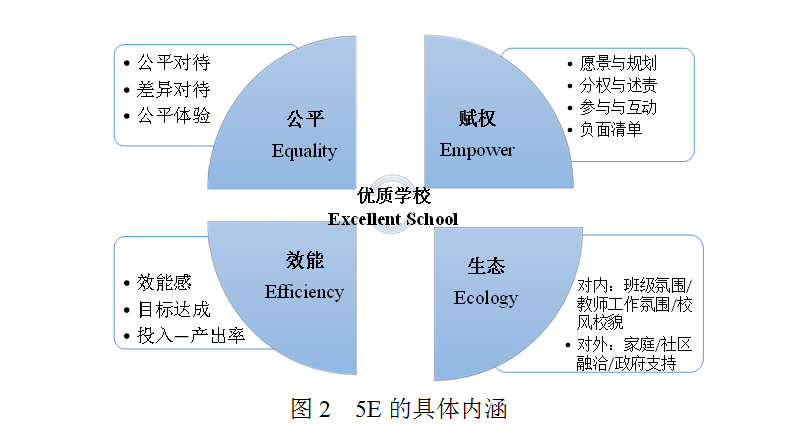

如何将哲学意义上抽象的价值观念转化为一种可观察可测量可比较可分析的“尺度”?这需要一种有技术含量的转换。我们的初步工作是提炼出“5个E”,即:Empower(赋权),Equality(公平),Efficiency(效能),Ecology(生态),最后汇聚为一个大的E——Excellent School(优秀的学校)。

三、标准导引下的教育现代化样本校建设

(一)推进教育现代化从“样本校”开始

建设现代化学校,是一个十分浩大的工程。就当下而言,可以先从建设教育现代化样本学校开始,其具体的推进方式有巨大的探索空间

(二)政府职责在于规划与协调

在政府和教育行政部门的规划、协调和督促下进行,如通过区域内优质教育资源共享、实行区域内和区域间的学校改进与伙伴协作等等方式来展开。

(三)学校自主进行现代化探索

对学校文化传统和核心价值理念进行现代化解读;以科学决策、民主参与的方式制定学校发展规划;推行管理重心下移策略,让基层每一位实际执行者有自主策划、自主决策的权利和责任。

(四)以“化人”为本,以“文化”为根

这是学校现代化的关键点,涉及学生的个体人生价值、社会责任感、学习与创新素养等,教师的专业理想、事业情怀、持续的专业学习与发展等,教育、教学和课程领导力的持续提升。

(五)学校现代化的标准引领

一是赋权,学校现代化方案的实际执行者有实权,应做到参与标准制作,有选择指标的权利;二是公平,要有差别的平等;三是效能,要有效率、效益、效能感;四是生态,做到开放、多元、互动和共生。

(六)推进学校现代化的路径选择

学校变革“再出发”的“起锚地”:一是课程,进行整合与选择,其中低龄学段重点做整合;小学高段至初中则注重选择;二是课堂,强化开放与自主,让学习成为打开的过程,让每位学生在课堂学习过程中都得到平等的对待;三是教师,加强研修与成长,研修是学校里少有的一举多得的事情;四是管理,要有突破与创新,即在治理现代化的框架下,突破体制、创新机制。未来的学习,无处不在;但这是否意味着灵活流动的“泛在学习”将取代固定地点、固定内容的“学校教育”?迎接学习化社会的到来,至少要从扩大学校开放度起步

(七)管理的创新举措:贵州福泉为例

地处云贵高原的黔南布依族苗族自治州福泉市自2015年起,大胆尝试“四破四立”,即:破校长“官衔制”,立职级负责制;破教师“铁饭碗”,立全员聘任制;破编制“紧箍咒”,立人岗动态制;破考评“一刀切”,立激励捆绑制。如果改革确证成功,而且条件成熟,其经验可以推广到所在的黔南州或者其它地区。

(此文根据杨小微在2018年南京长江教育论坛上的演讲整理)

来源:2018南京长江教育论坛